パンテラ 全オリジナルアルバム解説 最高傑作はどれだ!?

本記事はプロモーションを含みます。

どうもSimackyです。

本日は

パンテラの全オリジナルアルバム解説

をやっていきます。

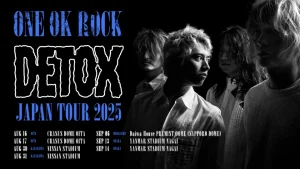

読者からのリクエストもあったし、この前行ったワンオクのライブで、ベースのリョータがパンテラのTシャツ着てて

「えぇ!?リョータまで『パンテラをさっさと書け!』って言ってる!」

と勝手に解釈して書くことにしました(笑)。

ちなみにTAKAはなぜかスイサイダル・テンデンシーズのTシャツを着ていたのですが(これも後に触れますよ)

こういう流れが来たらもはや書くしかないじゃないですか!

ちなみに私は20代の前半で明けても暮れてもパンテラばっかり練習していた頃があるくらい、ドラマーとしてかなりの影響を受けてます。

ヴィニー・ポールというドラマーは、1990年代版のジョン・ボーナムみたいなお人ですから、美味しいフレーズが目白押しで、今でも私が何も考えずにアドリブを叩くと、ほぼほぼパンテラになる。

それくらい頭のとっぺんから足の先までパンテラが浸透してます。

スティックは彼に習って逆さまに持ち始めたのですが、それだとグリップが滑りやすくなるので、こんなスティックを探し当てて使ってましたよ⇩

チップレス・スティック

これ使うようになって気がついたんですけど…、

コスパ最強。

私のような“度が過ぎるほどの”パワーヒッターの場合、普通のスティックを使っていると、ボキボキ折れまくるんですよね。

買ったその日に簡単にポキって折れた日なんて、立ち直れないくらい凹みます。

「てめぇはスティックじゃなくて割り箸なのかぁ!?」

もうブチ切れまくりです。

でも、このチップレスだと折れることはまずない。

きっとヴィニーが逆さまに持つようになったのも、パワーヒッティングしてるとすぐスティックが折れるから、逆さまに持ったんじゃないかな?

一般的には『より大きな音を出すため』ってかっこよく言われてますけど、結局、

お金がかからないようにそうした

のだと思いますよ(元々はね)

私が実感したことだし間違いないでしょう。

・・・・・・

なに?貧乏くさい?

・・・・・・

バンドマンは金がねぇんだよ馬鹿野郎(酒ばっか買ってるからだ)

簡単に折れられても、スティックも安くはないですから。

さて、話がそれました。

そんな彼らがその短い活動期間中に残したオリジナルアルバムは

全部で9枚。

しかし、今回は例外的にこのうち5枚しか解説しません。

なぜか?

それは最初の4枚がインディ盤であることに加え、彼らの公式ディスコグラフィからも削除されており、まるで黒歴史さながらの扱いを受けているからです。

レコードが廃盤になっていることはもとより、スポティファイなどのストリーミングサービスですら取り扱っておりません。

聞きたかったらメルカリやアマゾンで中古を探すか?Youtubeで誰かがアップしているのを探すか?

それしか聞く方法はありませんので、

「そんなものをここで解説されたって買えねぇし!聞けねぇし!」

ってクレームになってしまうからです。

これら4作品に関しては1990年代リアルタイムの当時からCDショップで売ってあるのを見たことがなかったので、私自身、これらを最近になってYoutubeで聴いたくらい(ってかそもそもCD化はされてないのかな?)。

本人たちも公式から削除するってことは、触れられたくない過去なわけで、それを掘り返すのもなんだかな~って感じなんで、今回はメジャーデビューしてから解散するまでの5枚を解説します。

ああ~、今回はラクだな~(笑)。

いや、15枚とかあるバンドを書くとほんと死にそうになるんですよ、この企画。

しかし、手抜きをしようなどとはまったく考えておりません!

アルバムの枚数が少なければ、その分メンバーのことやバンド概要に記事を割けるってもんですよ。

いつも通りお腹いっぱいになるまで語りまくっていきますよ~!

それでは気合い入れて行ってみましょう!

ファッキン!!!

ファッキン!!!

ファッキン ホスタぁ~~~~~~~~ぃる!!!!!!!

パンテラというバンドの影響力の大きさ

パンテラは一般的にはヘヴィメタルバンドという扱いです。

本人たちが誇らしげにそう語ってますし、あの’90年代のメタル逆風時代のさなかにあって、それを言い続けた男気にはメタルファン達も

「アニキィ!!!」

って思いながらついて行ってました。

けれどもパンテラが凄いのは、ファン層はメタル界隈にとどまらず、グランジ・オルタナティブのファン層まで取り込んでしまったことです。

そのため、普段はメタルバンドを扱わない(バカにしてた)雑誌達も、彼らを無視するわけにはいかなくなった。

彼らを自分の雑誌で取り扱うに当たって『’90年代ヘヴィ・ロック』だとか『モダン・ヘヴィネス』『ラウド・ロック』っていう紹介の仕方をするようになりました。

「うちはメタルバンドを扱ってるわけじゃないですよ!彼らはメタルじゃなくてヘヴィ・ロックなんですよ!」

っていう体裁を取り繕ったわけです。

みっともなさっ!

これらの1990年代中盤頃に浸透していくジャンル名はパンテラが発端なんですよ。

それくらい、当時は『メタル』っていう単語を使うことに抵抗のある空気感があった、ということが伝わるでしょうか?

すべてはニルヴァーナが悪いんです(怒られるよ?)。

余談ですが、『モダン・ヘヴィネス』とか『ラウド・ロック』っていう言葉って、厳密な定義なんてないから、その後に出てくるヘヴィなロックは全部ここに括られてました。

便利な言葉を生み出したものです。

セパルトゥラとかマシーン・ヘッドとか明らかにメタル界のバンド、ナイン・インチ・ネイルズ、ミニストリーなどのインダストリアル・ミュージック、サウンドガーデン、アリス・イン・チェインズなんかのグランジ勢、レッチリ、レイジなどのそれまでは“ミクスチャー”と呼ばれていたラップを取り入れたロックなどなど…。

それってもはやジャンルって呼ばないじゃん。

とまあ、こういう流れを作った発端がパンテラなんですよ。

で、後にメタル界隈のバンド達が、それまでの様式美・大作主義を捨てて、こういうヘヴィでラウドな音楽に近づいていくわけです。

その代表がご存知メタリカで、メタル界を激震させた『メタリカ』(通称:ブラック・アルバム)がその流れを決定づけたと言ってもいいでしょう。

ブラック・アルバム

気が付きました?

そうなんです。

ブラック・アルバムは1991年。

パンテラが『Cowboys from Hell』で新たなメタルを提示したのは1990年!

パンテラが先なんですよ。

まあ、メタリカはグランジ勢のアリス・イン・チェインズやサウンドガーデンに早くから注目していたし、あからさまに同じ界隈のパンテラから影響を受けたとは公言しにくかったんでしょうが、これは絶対に影響与えてますね。

メタリカのジェイムズはダイムと旧知の仲だし。

つまり何が言いたいのかと言うと、パンテラというバンドは、その革新的な音楽でメタル界だけでなく、ロックシーン全体に絶大な影響力を持っていたってことです。

『ミュージシャンズ・ミュージシャン』と呼ばれるバンドはあまたありますが、1990年代においてのパンテラはその筆頭、いやもう別次元の存在だったと言えるでしょう。

ただ、ちょっと見てくれがむさ苦しいから

「パンテラが好きだ」と公言してもオシャレじゃないんですよね(殴られるよ?)

そら女にモテたいなら「マルーン5が好きだ」と公言したほうがいいですよ、皆さん(マルーンに流れ弾が当たってるぞ)。

バンド概要

パンテラはギターのダイムバッグ・ダレルとドラムのヴィニー・ポールのアボット兄弟を中心にすえたバンドであり、オールマン・ブラザーズじゃないけど、

アボット・ブラザーズ・バンド

と呼んでもいいくらい、この兄弟の個性がパンテラの核となってます。

っていうかぶっちゃけ言うと、パンテラというバンドは

ダイムのギターとヴィニーのドラムを聞かせるための音楽

をやっている、と思ってもらって結構です。

弟:ダイムバッグ・ダレル

兄:ヴィニー・ポール

1990年代を代表するリフ・メーカーであるダイムのリフはインパクト抜群で、’70年代におけるトニー・アイオミ(ブラック・サバス)、’80年代におけるジェイムズ・ヘットフィールド(メタリカ)くらい、そのスリリングなプレイでロックファンを狂喜させました。

パンテラは最初から最後まで「俺達はメタルバンドだ!」って言って憚(はばか)らなかったのですが、そのリフのセンスや匂い・雰囲気はメタルの典型的なそれとは明らかに違い、パンクやグランジ・オルタナティブを支持する層からも絶大な支持を集めてましたね。

なんかね、それまでに聴いたことのない、まったく新しい音使いだった。

誰よりも重く、誰よりも硬質で、しかし、なぜかそこには独特の色気があったんですよ。

メタルの世界って保守的な人が多い中、彼のプレイは明らかに先の時代を切り開く革新性がありました。

なのでそういう意味では、同じくまったく新しいリフの世界を切り開いたアリス・イン・チェインズのジェリー・カントレルと並んで1990年代のトップ2リフメーカーだと思ってます。

アリス・イン・チェインズに関する記事も書いてます(こちらをクリック)

そしてダイムと双璧をなすパンテラの個性が、冒頭でも述べたドラムのヴィニー・ポール。

彼のプレイを初めて聴いた時はめっちゃ嬉しかったですね。

私は昔から

「ドラムの音がデカすぎで俺達の音がほとんど聴こえない!」

ってメンバーから苦情が来る迷惑なドラマーだったのですが、ヴィニーのプレイを聞いた時は、自分のドラマーとしてのあり方が肯定されたような気持ちになれたんですよ。

ドラマーって往々にしてバンド内における発言権は弱くて、おもに他のメンバーが気持ちよく演奏できるように、彼らの演奏を引き立てることを求められがちなんです。

けれども私は若い頃どうしてもそれが許せなくてね。

「なんでドラムが目立っちゃ駄目なんだ!?ドラマーの個性が楽曲の個性の核を握ったっていいはずだ!YOSHIKIはめちゃめちゃやりたい放題やってんじゃん!美しくなきゃそれは許されないのか!?」

って思ってたものです。

だから、ヴィニーのプレイを聞いた時は

「ほーら見たことか!ドラムが好き勝手やってもこんなにかっこいい音楽があるんだぞ!こんなにむさ苦しくても許されてるぞ!」

ってな気分ですよ(怒られるよ?)。

さて、一見関係なさそうに見える私の過去話をなんでしたかというと、そこがパンテラの核心を語るうえで非常に重要なエピソードだと思ったからです。

よく言われる『曲を活かすプレイ』っていうのは、あくまで『歌』というものをメインで聞かせる前提があっての話。

彼らの場合はそうではない。

音楽に対する根本的なアプローチが違うんです。

メインで聞かせるのは『ギター』と『ドラム』だと、最初っから彼らは決めているんですよ。

だから、自分たちが周りを活かすプレイをするっていう発想じゃなく、「俺達のギターとドラムを最大限かっこよく聴かせるために周りが合わせるべき」っていう考え方。

だから、デビュー前はジューダス・プリーストみたいにハイトーンでメロディアスに歌い上げていたフィル・アンセルモのボーカルも、途中からスクリーミングに変わった。

これは過剰なまでにラウドでパワフルなギターとドラムの横で、ボーカルとして生き残るためにフィルが編み出した苦肉の策なんだと思います。

まあ、彼のパーソナリティがワイルドで問題児なのであのスタイルがピッタリではあるのですが、本心はもっと歌いたかったんじゃないかな~?

ただ、アボット兄弟のギターとドラムが絶対に譲らないというか、自己主張が強すぎるので、それまでの歌唱法ではかみ合わせがずっと悪かったんだと思います。

だからインディ時代の4作は売れなかった(フィルが歌ってるのは4作目だけだけど)。

だからフィルは歌を聴かせることを捨てて、楽曲に怒り・攻撃性を加えるという役割に徹した結果、スクリームに行き着いたんだと思います。

ボーカルでさえそうなんだから、ベースの立つ瀬などあろうはずがありません。

まるで、ほぼジェイムズのギターとラーズのドラムで埋め尽くすメタリカ状態。

メタリカも「ベースが聴こえない」ことで有名なのですが、メタリカはそれでもベーシストが作曲したベース主体の楽曲があるのに対し、パンテラはそんな曲ありません。

輪をかけて聴こえませんし、スラップなどの目立つことは一切やらせてもらえません。

存在自体なかったことにされてるかのように、可哀想なほど聴こえてきません。

そんな可哀想なベーシストは名前をレックス・ブラ…

なんだったっけ?(絶対知ってるだろ)

多分、この後の解説でも一言も彼の名前が出てくることはないでしょうから、ここで紹介しておきます(誇張していってますが、一応ギターリフに重ねる形で聴こえはしますからね)。

さて、パンテラってほとんどの人が1990年代を代表するバンドだと思ってますが、実はメタリカやメガデスと同世代のバンドで、1980年代に初期の活動期間(インディ期間)がすっぽり入ってます。

結成はなんと1981年で、インディ・レーベルで1作目のアルバム『Metal Magic』をリリースした年は、これまたなんとメタリカの1作目『キル・エム・オール』と同じ1983年なんですよ。

1983年『メタル・マジック』

いや~…、

い、一応パンテラ(=ヒョウ)がジャケだけども…

こんなジャケだから黒歴史扱いなのかな、やっぱり…。

『キン肉マン』のゆでたまご先生に見つかったら絶対に

パンテラマン

っていう名前の超人で登場させられるよ?

で、必殺技名は『パンテラ・クロウ(豹の爪)』になるでしょう。(ゆでたまご先生はどストレートなネーミングがお好き)

というわけで、世間一般的にはメタリカやメガデスの後輩と思われがちですが、実はそうじゃないんです。

つまりパンテラはかなり遅咲きのバンドだということです。

で、その後も1980年代の間に4作目『Power Metal』までをリリースしましたが、セールス的には泣かず飛ばず。

この頃はまだまだパンテラ独特のサウンドが確立されておらず、また、ボーカル(フィル・アンセルモ)の声も典型的なメタルのハイトーンボーカルです。

4作目の『Power Metal』あたりでは、音質的にも向上してきており、音楽的に未熟ということは全くないのですが、あの強烈な個性はまだまだ、といったところ。

ただ、ギターのダイムバッグ・ダレルのギターの腕前は業界でも評判となっており、この時期、メガデスから勧誘を受けてます。

しかし、ダイムは兄・ヴィニーと一緒に加入することを条件としたため、結局メガデスは他をあたり、その結果1990年代の黄金ランナップを固めていくことになります。

ダイムが駄目だったから、他を当たったらマーティ・フリードマンが見つかるわけですよ(笑)。

すっげぇ話だな。

メガデスを袖にしたパンテラは、1990年に5作目であり、メジャーデビューアルバムとなった『Cowboys from Hell』でようやくブレイクと呼べるほどの売れ方をします。

なんだこの切って貼ったようなメンバー写真は…

ハイトーンで歌っていたフィルのボーカルはスクリーミング・スタイル(ドスの効いた叫び声)になり、ギター、ドラムのサウンドもさらにコアに、さらにパワフルになります。

強烈な唯一無二のパンテラサウンド、パンテラグルーブは1992年リリースの6作目『Vulgar Display of Power -俗悪-』で完全に確立され、1990年代のヘヴィメタルの流れに決定的な影響を与えます。

殴っている手がなんか変

1990年代の初頭って、ニルヴァーナのブレイクによってグランジ・オルタナブームが起きてる頃です。

それまでのヘヴィメタルがダサいモノ扱いされ、メタル勢が生き残りをかけて音楽的な変化を模索しているタイミングで、このパンテラサウンドは多くのバンドにとって指針となったわけですよ。

その後は1994年リリース7作目『Far Beyond Driven -脳殺-』で、ついに

全米NO.1

を獲ってしまいます!

頭にドリルさして『悩殺』って…

これはもう“事件“でしたよね。

メタリカが1位になった時とは大違いと言うか。

『メタリカ』(通称ブラック・アルバム)は問題作扱いされるほど、その音楽性を変化させて大ブレイクしたのに対し、パンテラの場合は真逆。

存在感も音楽性も“コア”なままでブレイクしてしまったんですよ。

1980年代で言えば、冒頭で触れた(TAKAが着ていた)スイサイダル・テンデンシーズのような“筋金入り“のバンドがいきなり全米No.1になるようなもの。

コアの中のコア。ヤヴァい奴ら…

「ぜってぇあり得ねぇ!」

って分かる人は分かるかな?

このアルバムだって、パンテラきってのコアな作風で、そんなに売れ線要素ないですからね。

パンテラが全米1位になったことこそが、「1990年代は病んでる感」を象徴していると思うのですが(笑)。

KORNがデビューアルバムからいきなり70万枚売り上げてブレイクしたのも、半年前に出たこの『悩殺』が市場を切り開いたからでしょう。

病みに病んだデビュー・アルバム

「絶対こんなの売れるわけがない!」って内容なんですよね、これまた。

2年後となる1996年には8作目『鎌首 – The Great Southern Trendkill – 』をリリース。

音楽性はさらにさらにコアなものとなりますが、ここまでの4作は全て100万枚以上売ってるんだから驚きです。

当時、私は

「おーい、どこまで行っちまうんだ~?もうなんかヤケになってねぇか?」

って感じで見守ってましたね。

それぐらい、ずっととんがったまんま。

まったく丸くならないどころか、さらに闇に病んだ作風になっていきます。

けれども、ボーカルのフィル・アンセルモがドラッグでおかしくなっちゃって、アボット兄弟とも険悪になってきたんで、

「これで終いにしようや」

ってことでラストアルバムが2000年にリリースされます。

それが9作目『Reinventing the Steel -激鉄-』です。

これまでがあまりにもとんがっていたので、えらく優等生なメタル作品に感じましたね、当時は。

けれども、パンテラのオーソドックスと言うか、実験要素を除いたありのままの彼らの姿を映し出した作品という意味では、最後に相応しかったのかもしれませんね。

で、このアルバムの翌年2001年、日本のヘヴィメタル・フェスティバル「Beast Feast 2001」にスレイヤーとのダブル・ヘッドライナーとして出演。

これがオリジナルメンバーとして演奏した最後になります。

パンテラ終焉の地はなんと日本!

2003年に正式に解散を宣言。

2004年にはアボット兄弟が新しく組んだバンド(ダメージプラン)のライブ中に、熱狂的なパンテラ信者によってダイムが射殺されるという衝撃的な事件が起きます。

そしてさらには2018年にヴィニーまでもが亡くなったため(病死)、再結成は絶望視されていました。

しかし、ダイムの親友だったザック・ワイルド、そしてアンスラックスのリーダーでありヴィニーとも親交のあったチャーリー・ベナンテがアボット兄弟の抜けた穴を埋める形で、2022年再結成が実現。

現在でも活動し、2023年には日本の『ラウド・パーク』にも出演してます。

全アルバム解説

さてそれでは全アルバム解説です。

パンテラはこんなコアな音楽なんですが、セールス的にも非常に成功していると言えます。

これはもうこの時期のヘヴィメタル・バンドとしては異例中の異例ですね。

プロとしての活動期間が、そのまますっぽり『メタル逆風時代』である1990年代に入っているにも関わらず、

5枚中4枚のアルバムが100万枚セールス

を記録しているのですから。

この数字って、「ビッグ4」と言われるメタリカ・メガデス・スレイヤー・アンスラックスの中に入れても、なんら遜色ないほどの数字なんです(メタリカは別格としても、その次のメガデスくらいのセールス規模はあるかな?)。

それは、いかに逆風の時代と言えども、パンテラが常に高水準のアルバムをリリースしてきたことの証明でもあります。

これから紹介する5枚のオリジナルアルバムに低迷・失速・駄作など1枚たりともありません。

5枚組のベスト盤だと思って、必ず全て聴いてくださいね!

『Cowboys from Hell』1990年リリース5作目 メジャーデビュー

こちらがパンテラにとっての1作目でありデビューアルバムです。

読者「あれ?なんかヒョウ人間みたいなジャケのやつとか、前になかったっけ?ってかさっき言ってたよね?たしか『メタル・マ…

そんな過去はありません。

読者「え?でもさっきから4作目の『パワー・メタ…

しっ!!!

それ以上言うと住んでる島ごと世界政府に消されますよ?

これが1作目と言ったら1作目なんです。

「インディ時代のアルバム?そんなものは元々…ないではないか…」

引用『ワンピース』コミック

このアルバムはインディからメジャーへの過渡期の作品であり、音楽的にもインディ時代から演っていた正統派メタルから、’90年代ヘヴィ・ロックへ移行しつつある作品と言えるでしょう。

それが顕著なのがボーカル、フィル・アンセルモの歌唱で、特にタイトルナンバーの1曲目なんかでは、まだ“歌っているフィル“がいます。

インディ時代はモロにジューダス・プリースト(ロブ・ハルフォード)みたいな歌い方だったのですが、ここでは歌っているとは言え、正統派メタルの歌唱法からは脱却を試みてますね。

例えるならば、「スキッド・ロウのセバスチャン・バックのボーカルに、ドスの利いたシャウトを加味したような…」とでも表現しましょうか?

つまり、フィルのボーカルも後のスクリーミング・スタイルは100%完成しておらず、そこに行き着くまでに色々試行錯誤している段階、ということが見えてきます。

けれども、この過渡期だからこその味があるというか、ここからの5枚のアルバムでは一番フィルのボーカルがかっこいいと思っているのは私だけ?

この次のアルバムからはフィルが歌わなすぎるきらいがあるんですよね。

この頃が一番バランスが良くてかっこいいというか。

ダイムに関しては、本作で早くも強靭なリフが発揮されてきます。

無機質で、マシーンで、人が弾いているという“温もり“などは感じられず、例えるならば初期のメガデスが’80年代初期に体現してた“冷徹さ”があります。

デイブ・ムステインがメガデスに勧誘したのも、こういう才能を見抜いてのことだと思います。

ただ、メガデスと決定的に違うのがドラムの存在感。

メガデスはデイブのワンマンバンドですが、パンテラはダイムとヴィニーのバンドという違いがここです。

ギターだけじゃなくドラムも主役なんです。

パンテラにおいて、ギターとドラムは一心同体というか、完全にリンクしているんですよ。

このドラムは完全にダイムのリフに反応して作ってますね。

リフにインスピレーションを受けて、ドラムのフレーズを返している、とでも言いましょうか。

コピーして叩いてみるとそれが本当によく分かります。

ドラムのフレーズが驚くくらいリフのアクセント、強弱にリンクしてるんですよ。

だからドラムのフレーズが映えるし、ギターリフもそれによって段違いに光ってくる。

パンテラのギターリフを普通の8ビートのドラムで合わせてみてください。

驚くくらいリフが平凡に聴こえますから。

まあ、それも全てがヴィニーの卓越した腕前と引き出しの多さが成せる技であって、メタリカは同じことをしようとしたけど、ここまでのことはラーズのスキルでは出来なかった、と私は考えてます(ラーズは残念ながらここまでの引き出しの多さはない)。

これって実はレッド・ツェッペリンが取っていた手法に非常に近いんです。

ジョン・ボーナムがあれだけ映えるのは、彼のセンスに任せて好き放題に演らせた上で、それを活かしたプロデューサー=ジミー・ペイジの功績ということは知られています(ザ・フーのキース・ムーンとピート・タウンゼントの関係もそう)。

けれども、ジミー・ペイジのギターリフがあれほどインパクトが有るのは、それと完全に同期しているボンゾのドラムがあるからこそ、ということはほとんど語られてません。

ZEPとかパンテラをコピーすると、ドラム次第でギターリフの輝きがまるで違ってくるのが分かります。

これが分かってくると、「パ~~ァ」と未来が開けたように、ドラムのフレーズを考えることが楽しくて仕方なくなってきます。

これは個人的な見解ですが、ボンゾがいなければジミーが世界3大ギタリストとは呼ばれなかったであろうことと同じで、ヴィニーがいなければダイムのギターリフがあれほど評価されることもまたなかったはず…、とまで考えてます。

このギターとドラムの相乗効果を1990年代に蘇らせたパンテラはかなり凄いことを演っていると思うのですが、このメカニズムにはあんまり着目されて無くて、ただダイムのギターだけが評価されがちなのが、ちょっと残念。

私がヴィニー・ポールを1990年代のボンゾだと考えるのはこういう理由です。

本作はこの方法論を演り始めたことが大事件なんですよね。

これをコピーしまくってると、色んなリフに反応してフレーズが出てくるように自然となってくるんだから面白いものですよ。

っていうか、リフに反応してフレーズを生み出す癖が付く、というか。

ドラマーのそこのあなた!

パンテラは必須科目です!

最高傑作と名高い次作と並ぶとも言ってもいいほど、画期的作品ですね。

『Vulgar Display of Power -俗悪-』1992年リリース6作目

さあ、出ました。

1990年代を代表する大名盤であり超重要作。

パンテラにおける問答無用の最高傑作

ですね。

その名も『俗悪』!

何だ俗悪って。

そんな日本語は聞いたこともないぞ。

ですがこれ、造語じゃなくてちゃんと存在する熟語です。

その意味は「一般大衆に分かりやすく下品なこと」ですよ?

何じゃそりゃ!?

そんなパンテラのためにしか使わないような熟語がなぜこの日本に存在するんだ。

おそらく熟語として生まれて以来、パンテラに使用される日を1000年ぐらい待っていたんでしょう。

こんな言葉を見つけてきて邦題に持ってきた人は天才です。

それにしてもいやはや、なんという“強靭な”作品なんでしょうか。

ニルヴァーナが1991年末あたりで大ブレイクして、メタルが見向きもされなくなったという“メタル逆風時代”の一番ひどい時期(1992年)にリリースされているにも関わらず、そんなものどこ吹く風と、嵐の中、微動だにせずに仁王立ちしているしているような作品です。

個人的にはこれほど影響を受けたアルバムはそうそうないくらい、凄まじい影響力を誇ります。

ブラック・サバスが1990年代のグランジ・オルタナティブに与えた影響と同じくらい、2000年代のラウドロック、グルーブメタルに影響を与えたアルバムはメタリカの『ブラック・アルバム』とこれじゃないでしょうか?

一般大衆がよく聴いたのは3500万枚も売った『ブラック・アルバム』かもしれませんが、ことミュージシャン界隈ということであれば、こっちかもしれませんね。

非常に玄人好みのする作品(てかパンテラがそうなんだけど)なので、ミュージシャンで言えば断然こっち推しなのかも。

分かりやすいくらいに、パンテラが目指す独自路線に特化しており、前作のように正当派メタルのにおいはほぼほぼ無くなります(その意味でもこの邦題は天才)。

サバスの『マスター・オブ・リアリティ』みたいに

「これが欲しかったんだろ?これだけで満腹にさせてやるよ」

みたいな作品です。

これはもはや経典…

先述したギターとドラムのフレーズ的なユニゾンも益々磨きがかかって、えらいことになっております。

っていうか「キメというキメまで、もう全部シンクロさせるんだ…」ってくらい。

ドラマー、ギタリストにとってはコンビネーションのお手本とも言えるプレイのオンパレード(どれだけコピーしたことか)。

それにしてもこのダイムのリフの凄み。

オープニングの『Mouth for War』から貫禄たっぷりです。

前作ではまだほんの少しあったギターリフの“甘さ”“ゆるさ”は全く無くなり、完全に鋼鉄と化しているというか、一切の隙がありません。

ジャストのタイミングも「ジャストすぎだろ!」ってツッコミ入れたくなるくらい正確無比。

高速リフでの安定した粒の揃い方も、リフ・マスター=ジェイムズ・ヘットフィールドばりで快感指数が異常に高い(ダイムはジェイムズのリフをかなり研究してますからね)。

圧巻の技量です。

およそ考えうる限り’90年代最高の音で鳴らされています。

それがうねるうねる。

うねっては突っ走り、突っ走ってはうねり、重く引きずり、沈み込み…と、緩急がさらにダイナミックになりました。

代表曲#3『Walk』から#4『Fucking Hostile』という流れはやばすぎです。

さらに今回は変拍子も多用してるもんだから、コピーする側としては難易度がかなり上がっているのですが、それを聴く方には一切小難しく聴こえさせない作りになっているのがパンテラマジック。

今回のヴィニーのドラムはもはや“歌って”ます。

そう形容したくなるくらい、ドラムに歌心がある。

#7『No Good』#9『Regular People』なんかはそれがはっきり分かります。

ギターリフに対して“ドラムリフ”をぶつけているようなプレイ、とでも表現しましょうか。

この2曲にはヴィニーのドラムのやりたいことのほぼ全てが詰まっていると言えるでしょうね。

それくらいおいしいフレーズが満載で、「1曲の中にここまで詰め込むか?」ってくらいリズムパターンの嵐です。

フィルのボーカルに関してはハードな楽曲においては一切歌うことを辞めましたね。

けれども、このスクリームスタイルが非常にかっこいい!

この歌唱法ってラップではないけれども、ビートへの乗せ方とかが後のラップメタルにモロ影響与えてるんですよね。

のちにパンテラもどきがどんだけ出てきたことか…。

パンテラの中ではギター、ドラムに主役を譲らざるを得ないボーカルですが、実は彼がここで成し得たことは偉大な功績なんだとつくづく思いますよ。

で、#5『This Love』のバラード部分なんかでは、渋い低く抑えた歌い方がまたかっこいい。

こういう路線をその後ももっと広げたら面白かったんでしょうけど、一切広げさせてもらえませんでしたね(笑)。

『Far Beyond Driven -脳殺-』1994年リリース7作目

私がパンテラと最初に出会ったアルバムです。

音楽雑誌の「GiGS」でLUNA SEAのINORANが『私に影響を与えたアルバム20選』の中に上げていたのを読んで、速攻買いに行きました。

CD屋でこれを手に取った時には衝撃が走りましたね。

「え?悩殺って『脳みそがとろけそうなほどセクシーさにメロメロにさせられる』とか、そういう意味じゃないの?」

まさか物理的にドリルを脳天にぶっ刺すことが悩殺の本当の意味だったなんて(音楽での衝撃じゃないのね)。

で、あとで調べてびっくり。

熟語の『悩殺』は“悩”なのに、ここでは“脳”になっているんですよ、なんと!

「これ考えた人ってマジ天才…」

となりました(笑)。

だから一体なんなんだ、さっきからこの邦題の神がかった冴え渡り様は。

これってあれか?

KISSとかの邦題考えた人でも連れてきたのか?

いや、あんなにダサくはないか(怒られるよ?)

さて、ここから2作はこれまでよりもちと、難解になります。

私の場合、『脳殺』→『鎌首』という流れで入っていったので、最初はパンテラをあんまり受け付けませんでした。

そのせいで傑作だった『俗悪』『カウボーイ』に出会うのがこの後3~4年空いてしまったんですよ。

もったいない話です。

現代ではラウドなメタルもかなり浸透してきたんで、当時の私ほど拒否反応は出ないだろうと思われますが、まあ、あの時代にいきなり突きつけられたこの音には面食らいましたね。

「え?なんかこれってもはや音楽とは言わないんじゃ?」

ぐらいの感じですよ。

ただひたすら轟音、ただひたすら騒音。

「全部同じに聞こえるんですけど」

みたいな(笑)。

今こうして聞き返しても、まあ時代の最先鋭というか、とんがってるとんがってる。

そりゃ高校生の私が受け付けないのも納得の出来です。

『カウボーイ』『俗悪』で1990年代に計り知れない影響力をもたらしたパンテラは、この作品でついに誰も真似できない、いや、追随されることを拒否するような作品を提示してます。

「誰にも真似させないこと」

これがテーマになっている感さえあります。

それが強すぎて、もはや「かっこいい」の先の先まで行きすぎちゃって、一般リスナーに「かっこいい」と感じさせるラインを通り過ぎている、というか。

#5『Good Friends and a Bottle』なんて、ここまでくるとナイン・インチ・ネイルズみたいな前衛性までありますから。

これは今だからこそ理由が何となく分かるのですが、この難解さの要因の1つに挙げられるのが“音作り“でしょうね。

全体的に極端なまでにアタック音を強めに、奥行きを減らしてる作風なので、かなりガチャガチャうるさいです。

ほんと耳を塞ぎたくなるくらいの騒音で、ここまでくるともはや嫌がらせ(笑)。

ドラムでいうと打面の音が強めだし、ギターもピッキング音が強め。

分かりやすく言うと、ドラムは特にバスドラが「ベチベチ」鳴ってて、ギターは弦を擦る音が「キンキン」鳴ってる、ってこと。

そのせいで前作に比べて低音部分がちょっと薄く感じるくらいです。

ギターの音はこれまでにまったく存在しなかった音を生み出し、この音がパンテラにしか出せない、いや、パンテラでさえこの時にしか出せていない独特の雰囲気を生んでます。

ドラムはこれまでも多少は使っていたドラムトリガーをこれまで以上に大々的に導入してます。

ドラムトリガーっていうのは、ドラムにトリガーを設置して、生音を拾い電子音に変換する設備です。

こんなやつね

ヴィニーのドラムがたまに“明らかに生音っぽく聴こえない“箇所があるのは、このトリガーで加工してるからです。

全体的に低音が弱く聞こえるアタック音強めのサウンドの中で、このトリガーを使ったタムタムの重低音が曲の重心をぐっと下げてくるんですね~。

当然、普通のドラム叩いててもあんなど迫力のタムの音には絶対にならないから、コピーしててもしっくりこないんですよ。

「いいなぁ!大人は金持ってるからいいなぁ!」

って悔しい思いしながら練習したもんです。

まあ、ヴィニーだってついこの間までスティック買う金がなくて逆さに持ってた人なんですけどね(勝手に既成事実にするな)

それこそナイン・インチ・ネイルズがサンプリングで使う打楽器の音みたいな雰囲気さえも匂わせます。

前作までは「気づく人しか気づかない」程度の使い方だったのが、今回はかなりあからさまに使ってます。

スポンサー契約しちゃったから使わざるを得なかったのか?ってくらい、たっぷりと(本当のところはどうなんだヴィニー?)。

こういうのって今でこそ普通ですけど、当時は

「トリガー使うのはドラマーとして邪道じゃないのか?」

みたいな議論もあったりします。

「シングルペダルで踏めるフレーズをツインペダル使うのは反則だろ!」

みたいなと同じで、今となっては不毛な議論と思えますが、当時はみんなやっきになって議論してたもんですよ。

そしてボーカルの声もかなりの部分エフェクトをかけてある。

まるでハンドスピーカー使った時みたいな雰囲気っていうか。

たまにライブで使う人いるけど(HIDEとか)

これまた拡声器メーカーとスポンサー契約でもしたみたいな使用頻度に…

んなボーカリストがいるか。

どんだけ金が欲しいんだ。

この頃のパンテラにもう金はいらないんだよ。

なんてったって、本作で全米No.1になってしまうのですから!(もうスティックを逆さに持たなくていいんじゃ?)

ただ、なんで売れたのか意味不明なくらい、フィルのボーカルがなんかちょっとサイコホラーちっくで薄気味悪いんですよね。

ボーカル、ギター、ドラム、これらが全て“特殊な音”を鳴らしているわけですから、普通にバンド演奏しているようにまるで聴こえません。

オーガニック(有機的)な攻撃性ではなく、殺戮マシーンの攻撃性に感じるのはこのためですね。

この密室感は全カタログ中で一番かな。

本作の難解さのもう1つの要因が、

「メロディアスさを切り捨てて、沈み込むような重さの反復が多い」

っていうことでしょうね。

後のストーナーロックとか、ドゥームメタルとかに繋がっていく中毒性が非常に濃厚に詰まってます。

これって先述したサバスの『マスター・オブ・リアリティ』がそうであるように、メタルのようでいて、実は正統派メタルの要素とは真逆みたいな音楽性なので、ジューダスとかメイデンが好きな人からするとちと辛いんじゃないかな?

Xにどっぷりだった高校生の私には、メロディがまったく見つからなくて

「これは一体誰が得をする音楽なんだ?」

って感じてましたから。

メタリカがメタルファンからこき下ろされた6作目『セイント・アンガー』でやろうとしたことが、実はこの『悩殺』に近かったと思うんですよね。

「セイントアンガー」

つまり総括すると本作は攻めすぎてるわけです。

ドリームシアターとか超高度な技術やセンスを持った人たちが、たまにこうなっちゃうんですけど、もう変態の領域というか。

ジャコ・パストリアスとかスティーブ・ヴァイみたいに、その筋のアプローチを極めてしまったので、その先は前人未到の領域に踏み込んでいるというか、誰も知らない世界というか(笑)。

「ビギナーおとといきやがれ」的な雰囲気は一番強い作風なので、最後に聞いたほうが良いのかも。

それで全米No.1を獲っちゃうんだから、時代がどうかしてる(病んでる)。

ただ難解とは言っても、聴いた瞬間好きになる要素も含んでるので、安心してください。

なんといっても#1『Strength Beyond Strength』#10『Use My third arm』における狂気の沙汰としか言えないスピード感なんて、もう一発でやられますからね。

パンテラ史上最強の凶暴性を持ってます。

『Use My third arm』のサビのリフなんて、もうこれは肉体の限界を無視していると言うか、

「ピックにドリルでも使ってんじゃない!?」っていう速さ(それに合わせてるヴィニーのツーバスもただ事じゃないんですが…)。

重戦車が進んでいるかのようなど迫力の#6『Hard Lines Sunken Cheek』#7『Slaughtered』の流れも圧倒されます。

もう殺意しか感じないほどの攻撃力(笑)。

まさかこの世にメガデスよりも“殺戮マシーン“を感じさせるバンドがこの世に存在するとは…。

本作を好きになれるかどうかは、#3『5 Minutes Alone』や#4『I’m Broken』に代表される超スロー&ヘヴィナンバーをかったるいと感じるかどうかでしょうね。

中には#5『Good Friends and a Bottle』のように非常に実験的な曲もありますが、そこはもう理解することを諦めてくださいな(笑)。

このアルバムね、最初は面食らうでしょうが、この特殊な音とアヴァンギャルドさに慣れるまで聴き込めたら、その先に快感が待ってることを私が保証しますよ。

これは次作も同様です。

『The Great Southern Trendkill -鎌首-』1996年リリース8作目

蛇の頭がジャケだから『鎌首』って。

いくらなんでもまんま過ぎだろ?

二字熟語ならなんでもハマると思うなよ?(そもそも鎌首って熟語なのか?)

英題を直訳すると「偉大なる南部のトレンド殺し」です。

あまりにも秀逸な英題なんで、これを2文字で表す日本語はどうやら見つからなかったようですね。

前2作が神がかり的な邦題だったので、担当者の肩にはプレッシャーが重くのしかかっていたことと思います。

おそらく国内盤CDの帯を刷る工場では、締切ギリギリまで担当者が考え抜いた挙げ句、何も浮かばなかったんで

担当者「う…うわ~~~!!!何も思いつかない~!!!はっ(ジャケを見て)、これだ、これで行こう!も、もう…『鎌首』だぁ!!!これで刷ってくれ~!!!」

工場長「やっと原盤が上がってきたぞ~!!!急いで刷れ~!!!」

みたいなドラマがあったのでしょう。

いや頑張ってるとこ悪いけど、

誰も邦題にそこまで期待はしてないから。

しかし、この「偉大なる南部のトレンド殺し」という英題があまりにも素晴らしいので解説します。

“南部“というのはパンテラの出身地であるテキサスのことを指してます。

“トレンド“とは、時代的に見てモロにグランジ・オルタナムーブメントのことを指していると見て取れます。

グランジ・オルタナ隆盛の時代にメタルバンドが1つ、また1つと消えていく中、パンテラは己を一切ブらすこと無く、シーンの中心に堂々と居座り続けました。

そうこうしているうちにグランジ・オルタナブームは1990年代中盤には終焉を迎え、パンテラは時代の旗手として勝ち抜きます。

グランジ・オルタナというトレンドを“殺した”んです。

そうなると、今度は自分たち自身がやっている音楽さえもトレンド扱いされるようになってきた。

自分たちの音楽性に寄せた音楽をやる有象無象のバンド達。

パンテラはグランジ・オルタナというトレンドを“殺した”後に、自分たちが生み出したトレンドさえも“殺す”と宣言しているわけです。

それは後進のフォロワーたちとの徹底した“差別化“を意味します。

先ほど解説したように、この意識は明らかに前作『脳殺』からありましたね。

なので私の中では『脳殺』『鎌首』は2部作というか、「フォロワー殺しを目的とした作品」という意味でセットだったんですよね。

私はこの2作品に関しては、当時、いつもこう思ってました。

いい音楽を作ろうという純粋な想いを、差別化という想いが凌いでいる、と。

言い方を変えるならば、本来パンテラが持っていた創造性が、余計な雑念で損なわれている、と。

明らかにどう聞いても『Too Much』だ、と。

『カウボーイ』『俗悪』の頃にはあったミュージシャンとしてのバランス感覚が失われている、と。

有象無象のフォロワーたちとの差別化を意識しすぎて、それを聴くリスナーにほぼ目が向いていない、という印象が拭えませんでした。

その印象を特に強くする最大の要因がフィルのボーカル。

これを言うとフィルが大好きな人はがっかりするかもですが、ここに至ってフィルのボーカルは“ほぼやけくそ”にも感じました。

「この叫びは絶対できねぇだろ!てめぇらみたいな軟弱どもなら喉がやられるぜ?」

って言ってるみたい。

これってベテランのギタリストにもこの頃見られた風潮で、例えばザック・ワイルドなんかは6弦を3音半下げとかにして

「ものまねフォロワーどもの生ぬるいヘヴィさとは違うぜ!俺こそ、ブラック・レーベル・ソサイアティこそがサバスの直系だ!」

って音楽性を若干無視してヘヴィさを追求していたり…、なんかやってることがおかしいんですよね。

「頼むから『ノー・モア・ティアーズ』の頃を思い出してくれ、ザック!」

って言いたくなったザックファンは少なくなかったでしょう。

自分の本来の良さを見失っていると言うか。

本作を聞いていて、フィルのボーカルの必要性が感じられない場面がぐっと増えた、と言うか。

それは『脳殺』でも結構感じてましたけど、本作を聞いた時はオープニングのタイトルナンバーで

「あちゃ~…もう、そこまで行き着くしかなかったのか、フィル…」

って感じました。

手詰まり感が拭えず、シャウトで誤魔化しているように感じるから『やけくそ』だと表現したんですよ。

はっきり言って、本作ではフィルのボーカルがかっこいいと感じる場面は、ほとんどなかったですね。

にも関わらず、アルバムをしつこく聞いていると好きになってくるのは、アボット兄弟の偉大さゆえと言うか。

この2人だって最初はフィル同様にやけっぱちに聴こえましたからね。

けど、かなりコアなことをやってはいても、最終的に「これこれ!」っていう要素がどんどん見えてくる。

で、最終的に虜になる。

なんでこんなことになるのか?

最近、思ったんですけど、ここの2作って『ミュージシャンとしてのバランス感覚を失っているわけではない』んじゃないのかな、と。

少なくともアボット兄弟に関しては、リスナーの反応も予想したうえで、あえて確信犯的にやっている。

要は時代の先を行き過ぎているんですよ。

「本当はもっとマニアックで面白いこともできるけど、それやっちゃうと皆付いてこれないでしょ?だからこの辺にしといてあげる」って、リスナーの目線の高さまで降りてきて作ったのが『カウボーイ』と『俗悪』。

「もう皆、こういう音楽にも慣れてきた頃だから、そろそろ次のステップ行ってみようか。最近、俺達のものまねしてるバンドも増えてきて、一緒にされるのが不愉快だし。ちょっと難しくなるけど、きっとそのうち良さが分かってくるはずだよ」って、リスナーを自分たちの目線まで引っ張り上げようと作ったのが『脳殺』と『鎌首』。

そういうことなのかな、と。

だから、リスナーがそれまでまったく知らなかったツボ(性感帯)を刺激してくるんです(あくまで1990年代当時はね)。

リスナーは最初、それが何をされているのかまったく分からないのですが、それのもたらす快感が分かってくると

「そこそこ!もっとくれぇ!」

ってなるっていう。

リスナーに“聞き手としての成長を求めている作風“と言えばいいでしょうか?

まあ、ここ2作は根気よく聴き込んで欲しいな~。

はまると『カウボーイ』『俗悪』では物足りなくなってきますから。

『Reinventing the Steel -激鉄-』2000年リリース9作目

これまで’90、’92,’94,’96年と、2年おきにアルバムをリリースしてきた彼らが、4年もブランクを空けます。

理由は、どんどん麻薬で素行の怪しくなるフィルと、アボット兄弟の仲が険悪になっていくからです。

フィルがドラッグ漬けになったのも

「ヘルニアの激痛をごまかすため」

とか本人言うとりますが、

そんな理由でジャンキーになってたまるかっていう(笑)。

病院に行って痛み止めとサポーターもらってくるよりも、ドラッグが手近にあるってどういう環境?

この頃のフィルは2つのサイドプロジェクトを掛け持ちしており、ほとんどパンテラの活動をやる気がありませんでした。

そのため、おそらくこれを最後のアルバムにするつもりで作られてます。

ここ2作『脳殺』『鎌首』ではフォロワーとの差別化を意識しすぎるあまり、本来のパンテラの持つ良さが見えにくくなっていましたが、本作はまるで憑き物が落ちたかのように、等身大の本来の彼らの姿をストレートに出してきました。

その意味では身構えること無く聞ける安心の作品です。

ただ、野心的で冒険的だった“攻め”の要素が感じられないため、これを“保守的”と見る向きはあると思います。

強烈な“毒“はないので、これを「嫌い」というファンはまずいないでしょうが、「一番好き」という人もまた少ない、という位置づけでしょうか。

ただ、ここまでパンテラをリアルタイムで追っかけてきたファンにとって“肩透かし感”は絶対にあったと思います。

分かりやすく例えますね。

「“激辛道”を歩んで、ひたすら辛いカレーを食べる毎日。最初は辛くて口も腹も痛くてしょうがなかったんだけども、だんだんと辛さの奥にある様々なスパイスの旨味に開眼し、もう激辛なしでは生きていけない!今度はココイチで20辛(MAX)に挑戦だぜ!」

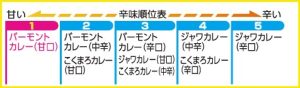

ってなってる人が、ある日、「バーモントカレー辛口」を食べさせられた時の気持ちと言えばいいでしょうか?

「いや…まずくはないよ?むしろ美味いよ、間違いなく美味い。王道の安定の味だ。けれども、今の俺はこれを求めてるわけじゃないのよね。っていうか今の俺からすると、これはもはやカレーじゃないっていうかさ。やっぱ辛さなのよ、辛さの奥にあるスパイスの旨味なのよ、俺が欲しいのは」

みたいな。

「ってかこれで辛口って言うのか?

ちょっと待て。

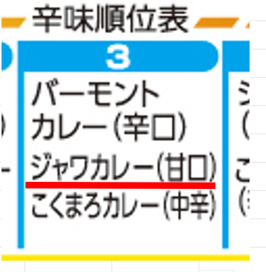

調べてみるとバーモントカレーの辛口は

ハウス食品『辛味順位表』で言う「レベル3」?(箱の横に書いてあるやつね)

まあ、普通くらいの辛さはあるのか。

・・・・・ん?

おかしいな、なんか違和感を感じたんだけど…

『ジャワカレー甘口』と同じやないかい!

ハウスでは甘口は青色って決まってんのか?

・・・・・・

・・・・・・

馬鹿にしとんのかこらぁ!!!こちとら『りんごとはちみつ』に喜んでるお子ちゃまじゃねぇんだぞ!!!せめてジャワカレー辛口(レベル5)持ってこんかいっ!!!」

ガッシャーン!!!(ちゃぶ台ひっくり返す音)

ってなるの分かります?

パンテラによって、特にここ2作続いていた攻めに攻めた作品によって、我々コアなファンは

『もう激辛じゃなきゃカレーは食えない体』(=超コアで毒の強い作品を期待する体)

にされてしまっていたのです。

最初はあれだけ

「こんな辛いもの、人間が食うものじゃない!」

って拒否反応を示していたのに、すっかり辛さの中毒性にやられてるんですよ。

パンテラの新作といったら、ハウス辛味順位表でいうところの「レベル5」を振り切って、グリコの「Lee辛さ20倍」以上のものが出てくるくらいに身構えとったわけです。

そこに

「新作はバーモントカレー辛口だよん♪」

言われてもねぇ。

そう、それが本作が発表された当時の世界中のコアファンの気持ちで、世界中のご家庭でちゃぶ台がひっくり返されたことでしょう(ちゃぶ台が海外にあるわけねぇだろ)

しかし逆に言えば、激辛道の入口はバーモントカレー辛口くらいから始めるくらいでも全然いいと思うんですよね。

パンテラ入門として最初の一枚に選ぶには、『カウボーイ』『俗悪』と同じくらいおすすめしますよ。

『脳殺』『鎌首』は何度も何度も聞いた苦痛の先に、スルメのように旨味が分かってくる作品で、その良さが分かった時の快感がたまんなかったんですけど、『撃鉄』は1回聴くだけで分かる、とでも言えばいいでしょうか?

挫折はしにくいかな。

こうして記事を書くために最近になって20年ぶりくらいにまたパンテラを聞き始めると、リアルタイム当時とは温度感が違うから、やっぱり『脳殺』『鎌首』は聴いてて最初は結構きついんです、慣れてくるまでが。

もう20年が経って、私の感性も“激辛カレーがデフォルト“の状態にはなってないわけですよ。

なので、今回聞き直してみて『撃鉄』の旨味が体に染み渡る(笑)。

「う~ん、やっぱ、りんごとはちみつだね♪」みたいな(まるでお子ちゃまじゃねぇか)。

そして、あらためてそのクオリティの高さに驚いてますし、当時ほど保守的な印象も感じず、バーモントカレー辛口は言い過ぎでジャワカレー辛口くらいには攻めているという印象ですね。

めっちゃかっこいいじゃん!

フィルがまたちょっと歌ってるんですよね。

バランス感覚が『俗悪』の頃みたいに戻ってる。

そこがガラリと変わったことが一番印象深いです。

フィル本人が一番好きなアルバムだという理由も分かります。

ダイムとヴィニーはわりとオーソドックスな音ででストレートに攻めてますね。

パンテラとしてはひねりがないのが逆に新鮮。

変態的なことはあんまりやってません。

そのため、当時は「原点回帰」とか「ルーツ回帰」とか言われて、よくジューダスの『ブリティッシュ・スティール』が引き合いに出されて批評されてましたね。

確かに英題「Reinventing the Steel」の直訳は「鋼鉄の再発明」、“鋼鉄”はつまりメタルってことだから、

「俺達が2000年代の王道メタルを再定義してやる!」

みたいな強い意志が込められてるんですよ。

“フォロワー殺し“みたいな作品を作るのはもう辞めにして、パンテラ流の王道メタルを最後に演ってみよう!

みたいな気概が感じられるんです。

目線も一般リスナーに合わせてる。

パンテラ終焉を飾るにふさわしい堂々たる力作になっていると思いますよ。

はい、今回は私のバンドマン時代に強く影響を与えたパンテラを語ってきました。

こうして聞き直してみても、やっぱりパンテラの音の持つ“説得力”は凄いです。

世の中の流れとか、トレンドとかに一切動じないほどの強さを感じます。

アメリカ南部の人たちなだけに、伝統を重んじると言うか、ずっと一緒というか(怒られるよ?)。

これってAC/DCとかモーターヘッドとかのいわゆる『金太郎飴』って言われる人たちに近い気がします。

実験、冒険はあれども、自分たちの音楽性から著しく逸脱したようなことは決してしない。

馬鹿の一つ覚えと言われようと、それを信じている限りはずっと演り続けるという意思が感じられます。

下手するとブルース・ミュージシャンの姿勢とかにも共通する図太さ・純粋さだと思うんですよね。

クラプトンとか故スティーヴィー・レイ・ヴォーンっていう人たちって、ずっとBBキングやマディ・ウォーターズとかの“本物のブルースマン”を追いかけ続けてたじゃないですか、いくつになっても。

あの姿勢に近いと言うか。

新しいものが良いとは限らない、良いものはずっと良い

っていう価値観と言うか。

ドロくさいな~。

けど、それが非常に男っぽいんですよ。

大好きだぜパンテラ!

Simackyでした。

それではまた!

shimackyさん

レビューありがとうございます!

遅い曲でも頭を振れると教えてくれたのがパンテラでした

Im brokenのmvを見て、なるほどこうやって溜めて溜めて頭を振り下ろせばいいのかと妙に納得したのを思い出しました

リフやドラムの一体感?がそうさせていたのでしょうか、素人なのでよくわかりませんが…

ありがとうございました!

KAさん

コメントありがとうございます!

記事の完成前でのコメントだったので、無事に描き終えて返信してます(笑)。

例のPVですよね。

あれとか見た時は、ドラムの周りに集まって皆で体を揺らしながら頭振ってる姿が、まるで初期のレッチリみたいだと思いましたね。

やっぱりその後のラップメタルに影響を与えるような、それまでのメタルとは違うグルーブがあったんだと思いますよ。