森高千里 最高傑作はどれだ!?全オリジナルアルバム解説

本記事はプロモーションを含みます。

どうもSimackyです。

本日は私の地元・熊本の誇る絶世の美女であり、1990年代の日本音楽シーンにおける革命児、いや、20世紀最後の女傑とも呼べる

森高千里

(もりたかちさと)

の全てのオリジナルアルバム13枚を解説していきたいと思います。

これまでの私の記事を読んでいただいた読者からは

「も・り・た・か!?おい!見損なったぞSimacky!?このサイトは男臭いことだけが取り柄だったはずだろ?っていうかドリームシアターの新譜解説を忘れてねぇか!?」

という声も飛んできそうですが、私は女性アーティストもほんの一握りだけ聴いてたりします。

その中でも最も若い頃(中学くらい)にハマっていたのが森高ですね。

あの頃はホントただのミーハー的なファンでしかなく、アーティストとしての偉大さを体感したのは

先月です(2025年4月)。

…おっそ(それで偉そうに語んなよ)。

まあ、何と言われようが大いに語りますよ。

長らく音楽を聞いている私ですが、今回は久々に脳天直撃の衝撃を受けたのでね。

この感動と温度感が冷めないうちに語っておかなきゃな、と。

前回は森高の何が凄いのか?彼女の魅力に迫りましたので、まずはこちらを先に読んでもらいたいですね⇩

今回は我がサイトの名物企画

『全オリジナルアルバム解説』

です。

読んだことがある人は知ってるでしょうが、例によってアーティスト概要やセールス分析のお話もしますので、まあ、アルバム解説に入るまでが長い長い(笑)。

トータルでは3万字を軽く超えてきますので、覚悟して読み進めてくださいませ!

けれども恐れることはありません。

このサイトのページビューのトップ10は全てこの『全オリジナルアルバム解説』なのですから!

つまり、長いけどみんな結構読めるみたいです(笑)。

なので『目次機能』でも使いながら、気軽に読み進めてください。

そして!これを読めば森高千里のすべてが分かる!

死ぬほど長いですが、これを読みながらどっぷりと森高千里の世界に浸ってくださいな。

それでははりきって行ってみましょう!

ジンギスカァ~ン!!!

森高千里というアーティストの特徴

森高千里(以下:森高)は1969年生れの熊本出身(私と同郷)。

アーティストとしての活動は1987年デビュー~江口洋介と結婚し育児専念のための活動休止する1999年まで。

その後はどこからが本格的活動再開という境界線はないのですが、結婚後もCMで見かけることはありましたし、2012年あたりからyoutubeにてかつてのライブ映像やセルフカバー全200曲をアップとかし始めてます。

これって実は凄いですよ?

テレビの広告費をネットの広告費が上回り、芸能人たちが

「これじゃあ食っていけない!仕事がなくなる!」

と焦ってyoutubeチャンネルを開設し始めるのが2021年くらいなので、その10年くらい前に一人でシコシコとyoutube活動を始めていたわけです。

実は森高はYouTuberの走りなのですよ。

なんという先見の明。

その先見の明がどれくらい凄いかというと、2012年にアップしたライブ映像『私がオバさんになっても』の再生回数が2025年現在で

4500万回を超えている

んだからびっくりです(笑)。

あれって公式DVDの映像だと思うのですが、ちゃんとレコード会社と話し合いを済ませて個人チャンネルでアップしているというところも凄いですよね。

2012年当時はレコード会社だって、まさかyoutubeにライブ映像アップして広告費で利益を上げれるなんて発想は絶対になかった時代です。

「あー?ライブ映像をアップしたい?まあ、別に本人が上げる分にはいいんじゃない?」

ぐらいの感覚で許可したんでは?

森高チャンネルのすべての動画の合計再生回数は1億回を超えているので、歌手としての活動を再開する必要がないくらいの立派なYouTuberです。

再開しなくても広告費で余裕で食っていけます。

なかなかの女傑でしょ?(笑)

それなのに2019年に全国ツアーを再開したんですよ?

つまり活動再開後は、ビジネス的側面から開放された、真の意味でやりたいことをやっているってこと。

だからあの年齢(今年56才)でもあんなに生き生きとライブができるんですね~。

ライブは楽しいけど、プロのレコーディング環境とかはもう辛いのかな?

活動再開後は、かつての未発表ライブ映像を作品化しリリースを重ねただけで、音楽作品としては新曲をリリースしておりません。

さて、話を最初に戻しましょう。

森高のデビューのきっかけは、1986年の”第1回”ポカリスエットイメージガールコンテストにて優勝したことで、熊本から上京します。

宮沢りえ、一色紗英、綾瀬はるか、川口春奈なんかの歴代ポカリイメージガールの元祖はなんと森高!

実際にコンテストで選出されるのは森高だけで、実はその後コンテストなどやっていないのですが(何が第1回なんだか)。

最初はポカリスエットのCMに始まり、映画出演、バラエティ出演と、タレント業のような活動でしたが、1987年にファーストシングル『ニュー・シーズン』にてアーティストとしてデビュー。

最初はわりと硬派なアーティスト的な売り出し方だったのですが、セールスが伸び悩んだためにシングル『ストレス』および3作目のアルバム『見て』あたりから、アイドル路線に切り替えます。

『破廉恥』と形容されるかどうかのギリギリラインを攻めた刺激的なコスチューム(超ミニスカ)は、ピンクレディ以来の衝撃をお茶の間に与えました。

その類まれなる美貌と美脚、刺激的で華やかなコスチューム、そしてまるで日記のような思ったままを口に出す型破りな歌詞、果ては自らのドラム演奏と、見るものをとことん楽しませるパフォーマンスで、日本男性のハートを鷲掴みにしました。

ただ、森高千里はミュージシャンなのか?アイドルなのか?

これは微妙なところです。

アイドルと呼ぶには、シングルよりもオリジナルアルバムをしっかり聴かせるタイプだし、ミュージシャンと呼ぶにはそもそもシンガーソングライター色が強くなく、重厚なまでの制作陣に後ろ支えされている印象です。

そう、森高はシンガーソングライターとは呼べません。

一部ではそのような表現をされている記事を見かけますが、森高は作詞はほとんどしていますが、作曲(歌メロを作ること)は実際は数曲でしかありません。

200曲を超える森高の楽曲群の中で、たかだか数曲の作曲をしたからといってシンガーソングライターと呼ぶのはかなり無理があると思います。

さらに「マルチプレイヤー」と形容されて、全ての楽器をかなりのレベルで演奏できるかのような表現もされることがありますが、元々バンド組んでやっていたドラムと、幼い頃から習っていたピアノを除けば、エンターテイメントの一環、趣向を変える一環として一時期だけレコーディングしただけで(『ペパーランド』期)、そこまで楽器演奏に精通はしていないし、いつだっていろんな楽器をやっているわけではありません。

ドラムとピアノの腕前も、じゃあ同じ女性弾き語りシンガーであるアンジェラ・アキのピアノのレベルとかと比べたら…、そこまで本格的なことはなく、あくまで基本的なことをしているに過ぎません(ドラムに関しては上手さではない“味“がありますが)。

森高シグネイチャーモデルのギターがあるからといって、ギターをバリバリ弾けるわけじゃないですからね?

ドラムだけは8作目『ペパーランド』以降全ての楽曲でプレイしてますが、レコーディングでギターやベース、ピアノを複数演奏しているものはほんの僅かです。

なので森高を正確に表現すれば

アイドルとしては『歌手』、ミュージシャンとしては『作詞兼ボーカル・ドラム担当』というのがぴったりかな。

悪い言い方をすれば「どっちつかずで中途半端」となるのでしょうが、良い言い方をすれば「どっちも持ち合わせたハイブリッド」とも言えます。

そして実は森高は、ハイブリッドだからこそ面白いんですよ。

アイドルとしても、ミュージシャンとしても、誰も持ち合わせない唯一無二の武器(個性)を持っているからです。

アイドルとしては誰も敵(かな)わない美貌とプロポーション。

それに加え、誰も思いつかない奇抜なファッションセンス(女版X JAPANですね)。

簡単に言うと圧倒的な“華”があるんですよ。

ミュージシャンとしては誰にも似ていない声(鼻声)とぶっとんだ作詞能力。

そんな森高の個性を最大限に活かすために、所属事務所、作曲・編曲の制作スタッフ、そして森高本人が

「こういう森高が面白いんじゃない?」

と打ち合わせを重ねながら、『アーティスト森高』のイメージを皆で作り上げていっている感じです。

そうして作り上げた”森高”は1990年代初頭の日本においてはインパクト抜群で、他の誰もやっていない”ジャンル森高”をたった一人で独走していたと言えます。

顔だけで勝負すれば、他にも顔がいい、スタイルが良い、脱いでも凄いっていうアイドルは掃いて捨てるほどいるし、音楽的実力のあるミュージシャンだって次から次へと次代のスターが誕生しているわけです。

そこでモロに勝負するのは、まさしく潰し合って血を流すことになるので。

森高はその隙間を縫って

「ここは誰もやってないよね」

っていうところを狙ってやってるところが非常に賢いし、可愛い顔して類まれなる策士です(歌詞に関しては天然で書いてるだけだと思われますが)。

そうして一時代を築いた森高ですが、セールス的には1990年代の中盤までくらいがピークで、1990年代後半になるとビジュアル系やら小室ファミリーやらが台頭してくるし、所属事務所自らがシャ乱Qやモー娘。やらに力を入れ始めるので、急速に低迷していきます。

それではそのセールスの流れを追ってみましょう。

音楽内容とセールスの変遷

初期のアルバム2作は腕利きのプロ制作陣によるニューミュージックに近い音楽でしたが、セールス規模としては、2作目のアルバム『ミーハー』までの頃はシングルヒットも生まれず、全国ツアーを行えるほどのブレイクはしませんでした。

売れてはいませんでしたが、この初期、特にファーストアルバム『ニュー・シーズン』の出来はかなり良く、これを最高傑作に推すコアファンもいます。

いわゆる皆が知っている森高の声、歌い方とは全然違い、高校生が歌っているような感じなのですが、確かに

「これがたまらない!」

という人の気持は分かります(私も個人的にかなり好きなアルバムです)。

しかし、やはり売れなければ音楽活動は続けられないので、売れるために一念発起。

路線をおもいっきりアイドル路線に舵取りします。

ウエイトレスのコスプレをした『ストレス』のミュージックビデオが秋葉原の大通りでヘヴィロテされるようになると、マニアックなコアファンを徐々に獲得。

シングル『ストレス』も初のトップ20位入り(19位)。

この頃から

「森高はミュージックビデオがやたら売れる歌手」

として知られるようになります。

『ストレス』のMVなんて10万本くらい売ってるんですよ?

あり得ない・・・もう笑うしかない(笑)。

その後リリースされる1988年リリース3作目『見て』では、森高のキャライメージがガラッと刷新され、歌詞も森高自身の作詞に変わります。

もうね、収録曲のタイトル名を見れば、それまでの2作との違いは明らかで、それまでは英語のタイトルがほとんどだったのに、『おもしろい』『見て』『出たがり』『私が変?』とか

なんか変なタイトル

にいきなり変わってて笑えます(笑)。

しかし、これが大いに当たって、なんとアルバムは初のトップ10入りである5位。

この3作目『見て』が最初に訪れるキャリアの分岐点で、ステージもエンターテイメント性を重視した衣装、振り付け、演出になりますので、実は3作目は重要です。

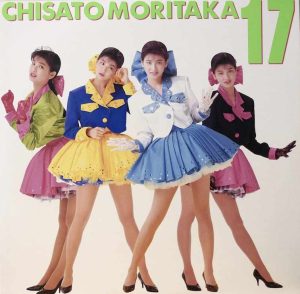

そして森高が日本中で知られるようになるのがシングル『17才』。

ついにシングルでも初のトップ10入り(8位)、セールスも20万枚を突破することにより、ミュージックステーションをはじめとする音楽番組にも多数登場するようになり、一気に知名度が上がります。

ここが初めて”ブレイク”と呼べるくらい売れた時じゃないかな?

さらにその『17才』を収録した1989年リリース4作目アルバム『非実力派宣言』では、

「そこまで見せるか!?」

というほどの超ミニスカジャケで、世の男どもの煩悩を直撃!

美脚にものを言わせてオリコン2位を獲得しやがりました(言い方)。

他のアイドルが

「まあ、それやれば売れるんだろうけど…」

と分かってはいても二の足踏むようなことを、平気で出来るようなとこというか、振り切り加減がぶっ飛んでます。

思春期の中学生がCDショップでレジまで持っていくことも憚(はばか)られるようなこのインパクト大のジャケ。

しかしその裏では、実は音楽的な内容が飛躍的に充実してきているところがミソ。

森高を支える楽曲制作陣営も、どういう曲を作れば森高のキャラにはまるのか?それを掴み始めたかのように、曲のイメージと森高の独特の歌詞が見事にマッチ。

それが1つの完成を見た、いや混沌を極めたのが1990年リリース5作目『古今東西』。

内容は後で解説しますが、まあデタラメな内容です(笑)。

ついにオリコン1位まで上り詰め、35万枚を売り上げます。

なんかもうワケの分からない勢いを感じます。

なんと江戸の町娘姿という唐突かつ地味なジャケットで1位を獲得しました。

肌の露出はほぼしない、という前作とはあまりにも対象的なジャケで、これまた驚かせてくれます。

皆が予想もしなかった角度から切り込んでくるんですよね。

もう「美脚で売った」なんて言わせません(言ったのお前だろ)。

さらに『古今東西』を挟む形で、前後にリリースされたベストアルバム『森高ランド』『ザ・森高』もそれぞれ30万枚超え。

律儀にベストアルバムに対してもプロモーションの全国ツアーをガンガン回ります。

もうなんか、ツアーを演る口実作るためにベスト盤を矢継ぎ早に出しているみたいに見える(笑)。

この頃って正式なツアーをやりながら、合間に大学の学園祭ライブとかまでしょっちゅうやってるんですよ?

なに?ライブやってないと死ぬの?(笑)

唯一無二の森高ワールドは、この次の1992年リリース6作目であり、代表曲『私がオバさんになっても』を収録した『ロック・アライブ』まで、無敵の快進撃を続けます。

『ROCK ALIVE』

これまたオリコン3位で30万枚超え。

自身最大規模となった『ロック・アライブ・ツアー』60本が大盛況に終わった余韻も終わらぬうちに、なんと同年1992年に2枚目となる7作目『ペパーランド』をリリースします。

しかし、ここでファンを驚かせたのはあまりにも地味な森高らしくないモノクロのジャケット。

そう、この『ペパーランド』が2回目の分岐点で、ジャケットにはけばけばしいメイクやコスプレをやめた自然体の森高の姿がありました。

一番大きく変わったのは見た目以上に音楽性で、それまでシンセサイザーを多用した打ち込み主体の華美なサウンドを捨て去り、生々しいバンドサウンドに変えました。

すんごい振り幅だな~。

森高自身が全ての曲でドラムを叩き、いくつかの曲ではギター、ベース、ピアノも弾いてます。

『アイドル森高千里』ではなく『ミュージシャン森高千里』を打ち出していく意思は明白で、なんと

このアルバムからはシングルカットを一切リリースしてません。

は?マジか?

いきなりレッド・ツェッペリンみたいなこと始めたぞ。

かつて『非実力派宣言』をしたお人が、真っ向から実力勝負に打って出ます。

しかし、路線を大幅に変えたにも関わらずチャート5位で20万枚セールスというのはかなり奮闘したんじゃないでしょうか?(シングルカットもなしだし)

そしてその路線は次作にて早くも開花。

レジェンド級のシングル曲である『私の夏』『渡良瀬橋』を収録した1993年リリース8作目『ラッキー7』は、

ついに40万枚を突破。

このアルバムもすごかったのですが、さらに、1994年リリース9作目『ステップ・バイ・ステップ』は、ソングライティング陣の絶頂期と、ミュージシャン・ボーカリストとして成長し続けてきた森高千里の絶頂期が奇跡的に重なった作品。

個人的には最高傑作に位置づけてます⇩

ここにきてついに50万枚の大台までも突破!(57万枚ね)

森高とアイドルの違いはこのあたりにあります。

アイドルはシングルに力を入れ、トップアイドルになると100万枚ヒットは珍しくもないのですが、

実はオリジナルアルバムをこんなに売っているアーティストは多くありません。

シングルヒット曲の寄せ集めであるベスト盤は売れるんですがね。

森高はオリジナルアルバムをコンスタントに30万枚以上売り続ける点で、アイドルとは明確に違う『ミュージシャン』なんですよ。

そして、シングル曲だけでなくアルバム曲にも名曲が多く、ライブにおけるハイライトになる曲はアルバム曲であることも珍しくありません(『その後の私』『夜の煙突』『テリヤキバーガー』『ロック・アライブ』などなど挙げれば切りが無い)。

アルバムでは目立ってなかったけど、ライブでお客さんとのコール&レスポンスや振り付けが定番となり、ライブではなくてはならない人気曲に育っていく、とでも表現したら良いでしょうか?

森高千里というアーティストの本質がライブにあるということを象徴する現象といいますか。

この頃は人気もセールスも絶好調すぎて怖いほど。

このアルバムの前後のシングルは『気分爽快』(3位42万枚)『夏の日』(5位41万枚)『風に吹かれて』(1位38万枚)『素敵な誕生日』(1位38万枚)『二人は恋人』(5位44万枚)などなど、森高のキャリアトップ5に入るセールスを記録する楽曲が集中してます。

森高のシングルで一番売れた

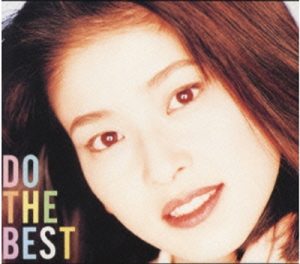

そしてセールスにおいて頂点に達したのが1995年ベスト盤『Do the Best』の

134万枚セールス。

キターーーーーーーッ!!!

ついにミリオンを突破しました。

しかし、この時期で痛かったのがアゴの調子を悪くしたこと。

なんと、大盛況に終わった感動の集大成『ラッキー7』ツアーが1993年いっぱいをもって終了してから、『DO THE BEST』ライブまで

2年半もの間ライブが出来なかったんですよ(紅白とかは出演してましたが)。

つまり名盤『ステップ・バイ・ステップ』に伴う全国ツアーが出来ていないんです。

ええっ!?勿体なさっ!

いつだってお客の前でライブをやりながら、そのファンの反応を見ながら音楽的方向性を探ってきた森高にとって、これは’90年代後半のセールス不振に影響を与えたんだと個人的には考えてますが、その話は後ほど。

1996年『DO THE BEST』ライブは2年半ぶりのライブであることに加え、『ステップ・バイ・ステップ』の楽曲たちの初お披露目の場となりました。

加えて、かつては地道なホールツアー(2000人規模)をやってきた森高が、ついに横浜アリーナで

初のアリーナ級ライブ

(アリーナとは数千人~15000人規模の会場のこと)を実現させます。

これ今回調べて驚いたんですけど、1987年デビューの森高がアリーナ級にたどり着くまでに苦節9年もかかってるんですよ。

地道に地道に、しかし着実に1歩1歩積み重ねてきた活動だったということです。

これらの事情を分かったうえで観る『DO THE BEST』ライブの映像は感慨もひとしおで、『ラッキー7』のツアーラストくらい泣けます。

しかし、このあたりから森高人気には陰がさし始めます。

1996年リリース10作目『TAIYO』は相変わらず

オリコン3位の40万枚セールスで依然として好調のように見えるのですが、この時期からシングルが30万枚に届かなくなり、『ララサンシャイン』では20万枚を割ります。

この『ララサンシャイン』が制作過程に疑問が残る作品であるのですが、その話はまた後ほど。

で、『TAIYO』ツアーでも日本武道館などのアリーナ級のみでたったの4本しか演らないんですよ。

ここで大型のツアーを演らなかったことも実は痛い。

いや、演りたくても演れなかったのか?

復活したとは言えアゴはまだ完治していない、もしくは無理できない状況だったのか?

かつての森高とは思えないほど小規模のライブ本数。

それを挽回するためか、この頃からタイアップ曲がやたらと目につき、テレビCMにもやたらと出演し始めるんですよね。

どちらかというと、コアファン好みの活動をしていた森高が、どんどん「みんなの森高」「お茶の間の森高」になっていったと言えばいいでしょうか?

ディープな森高テイストが薄らいでいき、誰にでもとっつきやすい存在にはなったけど、ファンからするとちょっと物足りなくなってきたんじゃないかな?

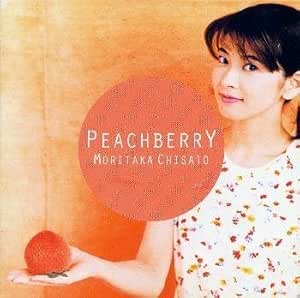

続く1997年リリース11作目『ピーチベリー』も

オリコン4位の32万枚で依然として好調なのですが…、

『ピーチベリー』

この頃からシングルセールスがガクンと落ちます。

『レッツ・ゴー』『スウィート・キャンディ』は立て続けに10万枚に届かず。

レッツ・ゴー

スウィートキャンディ

当時、『レッツ・ゴー』なんてローソンのCMで毎日数回は聴いてたので、このセールス枚数を調べて知った時にはかなり驚きましたよ(まあ、いい曲かと言われたら疑問だけど)。

「これはやばい!」

と起死回生を期待し、元YMOの細野晴臣とコラボしたシングル『ミラクル・ライト』、12作目のアルバム『今年の夏はモアベター』はそれぞれ

3万枚と6万枚しか売れず大コケ。

ミラクルライト

今年の夏はモアベター

シングルだけならいざ知らず、ついにはアルバムセールスまでコカしてしまいました。

「おいおい、インディの自主制作じゃないんだから」ってくらいの数字です。

さらにその後のドラマタイアップシングル2枚『海まで5分』3万枚、『電話』6万枚…

結果的にはラストアルバムとなった13作目アルバム『SAVASAVA』も

9万枚で撃沈…

『SAVASAVA』(サヴァサヴァ)

ついには6年連続で出演していたMステスーパーライブや紅白への出演さえも逃します。

・・・・・・

って何かの冗談でしょ?

ちょっと何が起きてるのか分かりません。

デジタル音楽配信の時代になるのは2000年代に入ってからで、

CD市場のピークは1998年なんですよ?

世の中ではミリオンセラー(100万枚)がザラに出ている時代です。

普通に考えたら森高のセールスも市場規模とともに伸びていくことが予想されるはずです。

けれども、結果は真逆になっちゃったんです。

江口洋介との結婚・出産・育児を理由に1999年に活動休止を発表しますが、実はそれがなくとも音楽活動をしていくことが困難なほどセールス不振が続いていたんです。

ここまでくると、レコード会社が契約を打ち切るかどうか?っていうくらいの規模…まあ、それは言い過ぎにしても事務所が熱心に力を入れるアーティストではなくなる、というか。

事実、’90年代後半はメインソングライターだった斉藤英夫があんまりタッチしなくなるんですよ。

売れなくなったからタッチしなくなったのか、タッチしなくなったから売れなくなったのか?

何にしても、こういう状況だったことは、ほとんどの人が知らないショッキングな事実でしょう。

だってついこの間まで(3年前)セールスがピークだったのにですよ?

1990年代後半の当時リアルタイムで、森高のことを「もう落ち目だ」と感じていた人など、ほぼいないでしょう。

それくらいテレビCMで頻繁に観ていたし、Mステやらヘイヘイヘイにも依然として出ていたので。

しかしですね?

売れてないからと言って後期のアルバムが駄作ということは全くありません。

それは私が保証します。

しっかりといい作品を生み出し続けています。

森高はいつだって全力で頑張ってます。

けれどもアルバムから

「もっと面白いことを、ファンが驚くことをやろう!」

っていう、かつての意欲・情熱・面白さ・意外性といったエネルギーが感じられるか?というとちょっと弱い。

そのエネルギーの源泉となっていたのがライブで、森高はステージに立つことでファンたちからエネルギーを貰っていたんだと思うんですよね。

また、ホール(2000人収容)規模の地道なツアーで、全国に根強いファンたちを作ってきた森高にとって、絶頂期の頃にツアーが2年半も出来なくなったこと、そして続けて『TAIYO』ツアーでも全国を回らなかったことが、『コアファン離れ』を起こしているように私には思えるんですよね。

そして『コアファン離れ』を起こした決定的なもう一つの理由は、『TAIYO』のアルバム解説にて後述します。

コアファンという母体が崩れなければ、『SAVASAVA』の9万枚セールスとかいう大コケは起きないと思うんですよ(企画色の強かった『今年の夏はモアベター』はともかく)。

『ピーチベリー』ツアー14本、『SAVASAVA』ツアー27本と、最後の方はツアー本数を増やしましたが、「時すでに遅し」だったのかもしれません。

その後1999年5月に結婚発表・活動休止の記者会見を行い、ミュージックシーンの一線から退きます。

2018年に本格的な活動再開後はかつての失敗を挽回するかのごとく、精力的な全国ツアーを行い、観客からエネルギーをたっぷりともらいながら元気な姿を見せてます。

っていうかお客から若さまで吸い取っているんじゃないかってくらい、どんどん若返っていっているようにさえ見えるのですが(笑)。

おそるべし、意地でもオバさんになろうとしない森高千里…。

それではお待たせしました。

全オリジナルアルバム13枚を時系列で解説していきますよ~!

森高千里の全オリジナルアルバム解説

先ほど、「森高はシンガーソングライターというのには無理がある」と語りましたが、森高自身が作曲している楽曲はトータルで1割あるかどうかです。

殆どの楽曲はプロの作曲家たちが作ってます。

最も多くの曲を手掛け、名だたる代表曲を作っているのが

斎藤英夫。

そしてそれに次ぐ2番手としてこれまた数々の名曲を生み出したのが

高橋諭一。

基本的にこの2枚看板です。

後期になると、斉藤英夫が売れっ子となったためかあまり楽曲提供できなくなり、初期においては作詞家としても貢献していた

伊秩(いぢち)将弘

そして森高自身が手掛けた楽曲が増えてきます。

この他にもたくさんの作曲家たちが楽曲提供を行ってます。

しかしやはり斎藤英夫・高橋諭一の二人は、初期から楽曲を提供し、森高という個性がどういう楽曲だと映えるか?森高のへんてこな歌詞が活きるか?ということを長い間試行錯誤してきた人たちなので、彼らの楽曲には

「これぞ森高節!」

っていうテイストをより濃厚に味わえます。

そのあたりも頭の片隅に入れながら聴けば、より楽しんでいただけるでしょう。

『ニュー・シーズン』1987年リリース 1作目

さて、これが森高千里、若干18歳のデビュー・アルバムです。

ブレイク後から知った人からすると、ジャケの顔を見ても森高だとは分からないと思うのですが(笑)、声はもっと違います。

いかにも10代の売出中アイドルといった趣で微笑ましい。

ですが、そのあどけない声に反して、サウンドは凄腕セッションミュージシャンで固めた本格派な一枚なので、普段からロックをかなり聞いている人ほどこのプレイの妙に驚くと思います。

私なんぞは普段はロックバンドばっかり聴いてきたんで、こういうセッションミュージシャンで固めた作品(およびそういうジャンル)は実はあまり聴いてこなかったんですよ。

「セッション・ミュージシャンは腕は確かでも上手いだけで個性がない」

ぐらいに思っていたのですが、このアルバムを聞いて認識を改めましたね。

モロにAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)で、ここまで濃いAORというところに’87年という時代を感じます。

当時流行りの表現をするならば“シティ・ポップ”という表現のほうがいいのかな?

80年代リアルタイムな世代の人たちにとっては、今聞くとちょっと気恥ずかしささえ感じるレベルで、聴いた瞬間、’80年代のCMとかトレンディドラマが頭をよぎること請け合いです(笑)。

ですが、現代の感覚で聴くとこれがかえって新鮮に聞こえてしまうという面白さがありますね。

で、肝心のボーカルなのですが、このメロディラインはキャリアを通してトップクラスと言ってもいいほど秀逸です。

楽器演奏陣だけでなく、作曲陣営も相当に気合が入っていたことが聴けば分かると思いますよ。

とにかく、メロディがツボを付いてくるし、耳に残る。

悪く言えばベタベタなんでしょうが、こういうのが1周まわると再評価されるのが世の常(笑)。

再評価されるべきですよ。

なんかねぇ、心が暖ったかくなるんですよね、本作聴いてると。

特にデビューシングルとなったタイトル曲はやっぱ凄いですよ。

ヒットこそしてないので、森高の代表曲だとは認識されてないかもですが、これはまごうことなき斉藤英夫の名曲です。

この曲ね、ライブの時なんて、スティック両手に持って、マイクスタンド横に設置された電子ドラムを叩きながら歌うんですよ?

「なんじゃこりゃぁ!お前はシーラ・Eか!?」

とツッコミを入れたくなるんですが、途中のキーボードソロではキーボードのとこまで歩いていってササッと弾きこなしてしまう。

「え?可愛いのが売りのアイドルかと思ったらマジで楽器も出来るの?」

とファンの度肝を抜いたことでしょう(そんな忙(せわ)しないのがカッコいいかどうかはともかく)。

1曲の中でボーカルとキーボードと電子ドラムを掛け持ちだなんて…そんな忙しないマネ、

YOSHIKIでもしないぞ。

他にも「涙グッバイ」「あの日のフォトグラフ」などなど良い曲揃いで、このアルバムが一番好きっていう人の気持ち分かるな~。

この頃はまだ森高は作詞をしておらず、作詞家(伊秩将弘)に任せているので、「オーディスレディングに乾杯」のような、10代の少女が歌うには背伸びしすぎじゃないかな?っていう曲もあってちょっと笑えます。

「いや、あんた10代の女子がオーティス・レディングはねぇだろ!?絶対聴いたことないよな?」

みたいな(笑)。

まだまだ森高の声はアイドル声というか、女子高生アマチュアが歌っているような幼さを感じるのですが、このアルバムはこれじゃなきゃダメです。

このアルバムからの曲はその後、ベストアルバムとかに収録される際はボーカルが撮り直しされてるのですが、ピンとこない。

この声で歌うからこそ曲が光ってる。

もう最高です。

『ミーハー』1988年リリース 2作目

前作は『あどけない少女』というイメージを打ち出していたと思うのですが、今回はもっと成熟した『大人のかっこいい女』『意思の強さを感じる女』を打ち出していると思います。

なんかやたらと『夜』が舞台の曲が多い気が。

まあ、言うてもまだ10代なのですが(笑)。

なんと曲タイトルが全て横文字ですよ。

背伸びしてんな~(笑)。

曲調が前作に比べかなりアグレッシブになりました。

シンセを多用したテクノ、ユーロビートなどの色合いが強くなり、全体的にアップテンポですよね。

前作は楽器隊の演奏能力の高さに舌を巻きましたが、やっていることが違ってもやっぱりそれは感じます。

当時のダンスグループなんかのサウンドよりも、こっちのほうがよっぽど本格的で最先端なんじゃないかな?

マイケル・ジャクソンとかプリンスとかのサウンドにまったく見劣りしない、いやそれどころか、もしかしてこっちの方が上手いんじゃないでしょうか?

それに加え、今回はとにかくコーラス隊が凄まじいです。

普通、アイドルってかなりベタな音楽で始めて、可愛さだけでは通用しなくなる30代に差し掛かってくるとちょっとジャズやブルース色を出してみたりして本格派なテイストも加えたりするもんですが、森高の場合は逆なところが面白いんですよ。

まだ年端もいかない10代の少女に初っ端からこういう本格派な音楽歌わせて

「やべっ!これじゃあ売れないからアイドルらしいことしよう!」

って3作目から路線を変更するっていう(笑)。

いわゆる『森高のイメージ』はまだまったく出来上がっていない初期2作のアルバムですが、音楽的なクオリティで言えばこの2作はかなり高いです(この直後に出るミニアルバムも)。

最近はこの2枚ばっかり聴いてるよな~。

『ミーハー』で初の作詞に着手し、3作目以降でこの森高の作詞家としての才能が開花し始めます。

『見て』1988年リリース 3作目

このジャケット凄くないですか?

「一体何のキャンペーンポスター見させられてんだ?」っていう。

あまりにも皆が注目してくれないから業を煮やしてジャケで「見て!」って言うとりますよ(笑)。

前作と同年の1988年に3作目をリリースしました。

アルバム冒頭で気づくと思いますが、声(歌い方)がいわゆる皆がよく知る『森高の声』にぐっと近づいて来ましたね。

しかし冒頭から『おもしろいー森高コネクションー』と来ましたよ。

まずリスナー皆の頭に「?????」が浮かぶと思います(笑)。

冒頭から7分超えの長尺だし、なにやらメドレーみたいになってるし…何が狙いなのかはまったく意味不明で、けれども「これまでとは何かが違う!?」と予感させるには十分なインパクトです。

サウンド的には2作目『ミーハー』の延長上にあり、さらに洗練されてますが、アルバムとしてのコンセプトは感じられず、曲ごとに色んなことを実験しているように感じますね。

やはり群を抜いてインパクトが強かったのが『ストレス』でしょうね。

曲もこれまでになかった曲調であることは間違いないのですが、この曲の何がスゴイかって

MVが前例がないほど売れる現象

が起きたことです。

「ミュージシャンは音楽だけじゃなく視覚的な楽しませ方も全然あり」

っていうことを日本で最初に証明した革命的な曲だと言えます(アメリカではご存知マイケルやプリンスがやってましたが)。

しかしアルバム全体として見ると、まだ森高としての完成像が見えていない手探り感も若干感じ、そのため心が惹きつけられるようなメロディにやや弱いかな?と感じました。

絶対的な掴みがあるキラーチューンがないんですよ。

先行シングルの『アローン』も良いのですが、キラーチューンと呼べるほどの掴みは…弱いかな~。

作詞に関しては前作での1曲から、本作では6曲と大幅に増え、森高の独特の歌詞世界がどんどん面白くなってきます。

『別れた女』での「別れた女だから使用済みでしょう?」や、『ストレス』での「ストレスが地球をだめにする」など、インパクト抜群の言い回しに徐々に中毒者が出始めるんですね~。

そしてライブもこの『見て』ツアーからガラッと見せ方が変わります。

それまではバックメンバーも普通のバンドみたいに観客から見える位置に配置され、ライトも当たっていたのですが、このツアーからは演奏陣は極力ライトの当たらない後ろに下がって、ステージ中央で森高がぽつんと一人舞台を行うような、『見世物小屋』みたいな印象のステージングになります(だから言い方!)。

それだけでも本人は結構不安だと思うのですが、さらにここで

過激なまでにスカート丈が短くなります。

前回の記事で紹介した、私を再び森高沼にはめたショート動画はこの頃のものなんです。

もうリアル・セーラームーン状態ですな。

熊本の田舎から出てきた10代の少女がですよ?

男性客たちのエロい視線をステージ中央でたった一人で受け止めるっていうのは、かなり抵抗あったんだろうな~(週刊誌とかにはパンチラ写真とかも掲載されるし)。

はっきり言って表情が硬すぎます。

だったらやらなきゃいいのに(笑)。

この頃の森高からは、売れるための決死の覚悟を感じます。

『非実力派宣言』1989年リリース 4作目

出ました。

「森高千里といえばこのジャケット!」というほど、世間に衝撃を与えた有名なこのジャケット。

前作で「見て!」って言ってもまだ世間の皆が注目してくれないので

美脚という名の実力行使に打って出たようです。

『見て』ツアーでミニスカ・美脚に鼻の下を伸ばすアホな男性客たちを見て

「これは使える!」

って思ったんでしょうね(笑)。

いやはや、なんちゅーカッコしとんねん…。

ここにきてデビュー時の面影は微塵もなくなりましたな。

ジャケでは開き直った、吹っ切れたような表情をしてますが、この頃のライブでもまだまだ照れというか、表情に固さがあります。

そりゃ『17才』のあの衣装とあの振り付けならそうなるでしょう(笑)⇩

こうして改めて観ても

ほとんど罰ゲームやらされてるようなものですから。

いや~、あの振り付けは20代であってもなかなかに恥ずかしいぞ。

本人、絶対に地元の家族や友人たちには見られたくなかったと思うので、熊本公演は気が重かったんじゃないでしょうか?

南沙織のカヴァーなのですが、あまりのインパクトの強さに私ら以降の世代では森高の曲としか認識されてないと思います。

ただ、この曲って見た目のインパクトを抜きにしても楽曲として持つパワーが段違いで、前作『見て』にはなかったキラーチューンとしての“掴み“の役割を果たしてますね。

あまりにも頼り甲斐がありすぎてアルバムを『17才』のバージョン違いで挟み込むという力技を駆使してます(笑)。

けど『17才』に頼りっきりのアルバムだと侮ってはいけません。

ほぼ全曲に存在感があるし、役割があるし、全体的に名曲だらけなんですよ実は。

よって本作は“名盤“と呼べるでしょう。

冒頭『17才』の別アレンジという変化球で入って、“森高ロボット”で歌う『これっきりバイバイ』、タイトルが過激だったり変だったりする割にはハートフルな本格バラード『だいて』、『私はおんち』、森高の“怒りソング“の先駆けになった『非実力派宣言』『はだかにはならない』、ビートルズ風ロックンロールな『夢の中のキス』などなど様々な音楽ジャンルが顔をのぞかせます。

しかし何と言っても本作のハイライトは、ライブにおける大人気曲へと成長を遂げた名曲2曲『夜の煙突』(カーネーションのカヴァー)、そして『その後の私』でしょう。

『17才』の印象に引っ張られがちですが、これほどアルバム曲がパワーを持っているアルバムはそうそうありませんぜぃ!

まあ、ライブでは映える映える。

お客のノリも最高潮になるナンバーで、コール&レスポンスやってる時の森高の表情も輝いていて、心底ライブが楽しそうです。

これを見た瞬間、あなたはもう森高の魅力の虜になること請け合い⇩

この『その後の私』とか凄くないですか?

イケイケノリノリでギラギラした森高!

その眼力で男性客を食ってしまうくらいの肉食獣オーラを出して、観客を煽りまくった挙げ句、

歌詞を2回も飛ばすんですよ?

もう笑うしかない(笑)。

森高最高っす!

このアルバムに関する詳細記事は⇩

『古今東西』1990年リリース 5作目

さて、波乱の’90年代の始まりを告げるオリジナルアルバムが登場します。

このアルバムは突然変異のモンスターみたいなもので、内容が無茶苦茶なのに森高史上最初で最後のチャート1位を達成したオリジナルアルバムというワケの分からない存在です。

最初から最後まで全てが突拍子もなく

「なんでこれをやろうと思ったんだ?」という疑問が最後の1曲まで払拭できません。

四文字熟語の『古今東西』という日本的な響きからどうやら

安直に時代劇風テイストを思いついたようです。

というのも、1曲目からプロローグで江戸の民衆のセリフとか入ってきて、2曲目『鬼たいじ』という流れでくるものだから

「おお!?今回はストーリー仕立てのコンセプトアルバムか?」

と思わせるのですが、聞き進めていくと全然コンセプトアルバムになっていない。

てか2曲目の『鬼たいじ』で終わってるじゃん(笑)。

3曲目で早くも脱線してゴキブリ退治の歌になります。

一応これも退治してる歌だけれども。

というより、最初はコンセプトアルバムという路線で作り始めたけど、途中で完璧に忘れちゃってて、最後に

「あ、いけね!忘れてた」

みたいなノリで、取ってつけたかのように『エピローグ』を持ってきた、みたいな。

んで、『エピローグ』でアルバムを終わればまだいいのに、なぜかその後にラスト曲が来て、その曲のタイトルは

『うちにかぎってそんなことはないはず』

いやいやいやいや…、そりゃあ、そんなことはないはずでしょ?

こっちがそのセリフ言いたいわ。

どうしてその曲で締めようと思った?

と、こんな感じでツッコミどころ満載なんですよ。

もう頭の中はこんな⇩感じになります。

重ちーもビックリです。

歌詞なんて全編にわたってスゴイですよ。

『鬼たいじ』は桃太郎の話なのに「打ち出の小槌なくても♪」

それは一寸法師だろ!

『香港』では「ほんと香港の人は中華料理が好き 飽きもしないで食べる」

いや、それが彼らの食文化なんだからほっとけ

『大冒険』ではセリフが入ってきて

「あ、あなたは一体!?」

「私か?007(ゼロゼロセブン)!」

ジェームズ・ボンドのキャラってそんな感じでしたっけ?

そして極めつけの意味不明が、『テリヤキバーガー』。

歌詞にテリヤキバーガーと関連するワードなんて一言も出てこないんですけど。

大人気曲でライブのラストを締めるほどの曲なのですが、歌詞の内容からどうしてこの曲が『テリヤキバーガー』になったのかが逆立ちしても分かりません。

どうしてこんなアルバム作品が世に出てしまったのでしょう?

森高がこんなぶっとんだ歌詞を作って世に出るまでの間に、幾重にも渡るスタッフやレコード会社のチェックが入ったはずなのに…。

関係者はのき並みクスリでもキマってたとしか思えません。

歌詞世界が色んなジャンルに及んでいるのですが、深いことはなくうっすい。

アルバム全体的にうさん臭さが漂います。

まるで

運動会の時に来てるくじ引きの的屋みたいに胡散臭い

(ホントに当たり入ってんのかい?)。

しかしそうかと思えば、森高のバラードで頂点に位置する大名曲『雨』が入っていたり、ファン人気投票で1位を獲得した『この街』が入っていたり、スーパー隠れ名曲の『あるOLの青春』が入っていたり、マジで実力派なナンバーが唐突に現れ、恐れ入ります。

シングル『雨』でしか森高を聴いたことがない当時の一般人は、収録アルバムがこんな妖怪の館みたいな内容になっているなんて夢にも思わないでしょう。

これに加え、サンタナのカヴァー『オイェ・コモヴァ』や、キャロルのカヴァー『ファンキー・モンキー・ベイベー』が入っていたりと、次作の伏線とも言えるロックへの傾倒も見られます。

アルバム曲も個性的で“放つものがある”楽曲が揃ってます(特に『月夜の航海』が大好き)。

もはやグゥの音も出ません。

・・・・・・・

いや、カオスすぎだろ。

仮にもコンセプトアルバムっぽく装っておいて、一番とっ散らかってるってどういうこと?

この作品を素通りさせたプロデューサーは何をやってたんだ?

いや、プロデューサーもろともイっちゃってたのか?

ある意味、最高傑作『ステップ・バイ・ステップ』の真反対に位置するアルバムで、深いことは全然考えてなく、

思いつきと勢いで作ったアルバムです。

もうね、何が良くて何が悪いのか?ワケ分かんなくなってる状態というか(ラリってるというか)。

しかし…

これ最高じゃねぇか!

これこそ『森高エキス』と呼ぶべき全てが詰まっています(なんか表現がエロいな)。

むちゃくちゃなのに、それを「良い!」と感じさせるだけのポジティブなエネルギーに満ちている。

3作目『見て』に始まった「おもしろけりゃ何でもあり!」路線が行くとこまで行き着いちゃった、みたいな。

聞く人をいつまでもいつまでも魅了し続ける、そんなアルバムです。

何より聴いていて一番楽しい気持ちにさせてくれるんですよ本作は。

人によってはこれが最高傑作という意見もあるでしょうが、そらそうでしょう。

『ROCK ALIVE』1992年リリース 6作目

前作もそうなのですが、このアルバムも『最高傑作』と呼ばれることが多いアルバムです。

この時期の音楽的充実は感心するしかありません。

ただ、混沌とし過ぎるきらいのあった前作と比べ、今回はシュッとしてます。

前作は

『古今東西』というアルバムタイトルをせせら笑っているような内容

でしたが、今回は『ロック・アライブ』というタイトルに相応しい内容になってますしね。

本作は痛快なまでに

ハードロック・アルバムです。

それもかなり王道のキッスやAC/DCみたいな。

いえ、これは『メタル』と呼んでも差し支えない範疇ですね。

「1980~90年代の日本のセッションミュージシャンにはメタル畑出身が多く、アニソンやアイドルソングの大半はメタルの要素がある」

とは言われてきたのですが、その典型例とも言える作品というか。

Xを持ち出すまでもなく、日本的な歌謡ソングとメタルの相性は抜群なんですよね。

その世代の“ど真ん中“というか、日本ロックシーンの“お家芸“というか。

普段は洋楽のメタルを聴き込んでいる人からすると、ベタすぎるほどのオーソドックスなメタルサウンドでつまらないと思うのですが、ボーカルが女性アイドルなので、この組み合わせは世界中探しても日本にしかないわけです(笑)。

なにしろベビーメタルが登場する20年前の話ですから。

森高、絶対メタルは“はまり役“だって。

先人としては森高の大好きなレベッカとかいるのですが、その路線を森高なりに踏襲してみた、というアルバムです。

しかし、これが単なる踏襲アルバムにとどまらないのが森高の個性なんですよ。

やっぱり森高のあの鼻声と、あのエキセントリックな歌詞があるから、レベッカとかとはまったく別物になってしまうわけです(笑)。

レベッカに「見つけたサイフ」や「ザ・ブルー・ブルース」なんて絶対に作れませんからね(笑)。

この2曲は特に歌詞が秀逸で、曲もいいので必聴です。

そりゃあ、前作に比べたら落ち着いた内容にはなっているのですが、「リズムとベース」なんてひどいですよ?

「一体彼は何をしたからこんなボロクソに言われているんだろう?」

って思いますからね(実は何も悪いことしてない:笑)。

依然としてぶっ飛んだ要素は満載なんですが、前作のように混沌としてはおらず、

ちゃんと目指している方向が見えるアルバムですね。

最多の収録曲、最長のトータルタイムで文句なしの森高ナンバーワン大作です。

で、ツアーも前回の30本から倍に増やして過去最長の60本!

アルバム内容としても、ライブパフォーマンスとしても、ここまでの森高の集大成とも言える時期であり、キャリアを通してのハイライトとも言えるかもしれません。

なんといっても紅白歌合戦やミュージックステーションスーパーライブという、日本アーティストとしてステータスとも言える番組への出演はここから始まりますからね(6年連続で続きます)。

名曲揃いなのは言うまでもなく、『コンサートの夜』『叔母さん』『ギター』『ファイト!』『ザ・ブルー・ブルース』『ROCK ALIVE』『見つけたサイフ』『リズムとベース』『わかりました』『夏の海』『雨のち晴れ』などなど、挙げていくとほぼ全曲を挙げることになるのですが、森高で一番の代表曲

『私がオバさんになっても』

が収録されているアルバムとだけ覚えておくと良いでしょう。

それだけで聞く価値(買う価値)のあるアルバムですからね。

『ペパーランド』1992年リリース 7作目

森高のアルバムの中では割と影が薄い方に入るアルバムかも知れません。

傑作であり大作だった前作『ロック・アライブ』と、なんと

同年1992年のリリースです。

つまり60本にも及ぶロック・アライブ・ツアーの最中に楽曲制作、レコーディングを進めていたことになり、彼女の多忙ぶりたるや想像に余りありますね。

森高はここにきて2度目の軌道修正を行います。

派手でセクシーなアイドル路線をやめ、バンドマン然とした、あるいはシンガーソングライター然とした雰囲気を打ち出し始めるんですよ。

まず、イメージ戦略の一環なんでしょうが、本作の特徴は

シングルカット一切なし!

それは表現を変えれば、分かりやすいキャッチーで商業的な曲がアルバムにないことを意味します。

さらに、ギター・ベース・ドラムという

ほとんどの楽器を森高自身が演奏

(全部じゃないよ)

これは森高陣営にとって一種の実験でしょうね。

それで何が生まれるのか?ファンはどう受け取るのか?市場では売れるのか?

アーティストっぽくなってきましたね~(笑)。

華美なシンセサイザーはないし、演奏だって森高が演奏しているのだからシンプルそのもの…

というより素朴です。

華美な装飾を廃してます。

歌詞も、ボーカルも、演奏も、アレンジも、音使いも、曲調も、全てがです。

歌詞の内容がより身近なテーマになって、かなりリアルです。

ある意味センスがぶっ飛んでいるのは相変わらずなのですが(笑)、普通の人の日常を描いているというか。

森高の発音は滑舌がいいし、歌詞の内容は比喩とかなしでシンプルな日記みたいなものなので、歌詞カードなんて読まなくても全てが聴けばストレートに伝わってくるっていう意味では、こんなアルバムも世の中にそうそうないですよ。

いや、歌詞には深い意味とか複数の意味とかをもたせるのがプロっぽいんでしょうが、でも…逆にこれやれる?

こんなん誰もやってませんよ。

この方法論って非常に面白いので、皆さん、少しは森高を取り入れるべきかと思います。

歌詞に起承転結も、オチもなく、ただただ淡々としているという点では特徴に拍車がかかっています。

歌詞だけでいうなら、このアルバムが森高の歌詞世界の完成形というか。

ジャケットがモノクロというイメージに引きずられたり、ラスト曲『青い海』の歌詞があまりにも素晴らしいということにも引っ張られ、妙に詩的に、文学的に感じてしまうんですよね。

ま、よくよく思い出してみると

壊れた目覚まし時計に悪態ついたりとか、雨が降ってるから学校に行きたくないとか、県庁所在地をひたすら歌ってる、割と能天気な歌詞が多いのに。

こういうサウンドって2000年代に起こるストロークスやホワイト・ストライプスなんかの、いわゆる『ガレージ・ロック・リバイバル』を先取りしている感じで、またしても時代の10年先を行っているのですが、制作陣にその意図はなく、“プレイヤー森高”を演出した結果が偶然そうなってしまったところが面白い。

ドラムもギターも、小難しいことは一切やってないし、プレイも洗練されたセッションミュージシャンのそれには程遠いのですが、人が演奏している温かみや、機械的でない有機的なビートがあり、それが“味”になってます。

誰も気がついていないけど、これはすごいアルバムですよ。

内容的にも、そして時代における意義としても。

森高の歌詞といい、この方向転換といい…

揃いも揃って天然か?

本作を「一番好きなアルバム」に挙げる人はほぼいないとは思いますが、ずっと聞き続けられる作品の質なので、多くのファンにとって「気がつけばまた聴いている」マストな1枚になってるんじゃないかな?

『ラッキー7』1993年リリース 8作目

路線変更から次の作品でいきなり傑作を生み出してきました。

やばいよ『ラッキー7』…。

もう無敵状態というか、脂がノリまくってるというか、この勢いは一体何なんでしょう?

涼しい顔してハンバーガー片手にジュース飲んでる森高には貫禄さえ感じてしまうではないですか。

現代はストリーミングの時代なので、私は

「森高は最初の1作目から順番に全部聴いてストーリーを楽しんでください」

とオススメするスタンスなのですが、CDの時代でお金がかかっていた時代であれば

「まずこのアルバムを最初に聞いて!絶対に損しないから!」

とオススメしていたであろう作品ですね。

「このアルバムを聴いて何も感じないのであれば、あなたと森高とはおそらく感性が合わないので、他のアルバムを無理して聴く必要はないと思います。」

もうそこまで言っちゃうかもしれません(笑)。

今作では、前作『ペパーランド』で試してみたことで、良かったところをさらに磨きをかけ、良くなかったところはやらない、という方針を取っているように感じました。

つまり前作に“積み上げた作品“といったところでしょうか?

具体的にどういうことかと言うと、まずは演奏。

前作ではギターもベースもピアノも本人にほとんど演奏させた結果、やはり技術的な限界があり、表現の幅が狭くなった、悪く言うと単調になったきらいがあったので、そこはセッションミュージシャンに任せよう、と。

そのお陰で、本作ではシンセサイザーを使っていない曲でも起伏があり、華やかさがあります。

でも、ドラムだけは味があって面白いことになっているので、これだけはもっとフォーカスして目立たせよう、と。

なので、1曲目『手をたたこう』からドラムのボリュームがデカいデカい(笑)。

ここまでデカいとほぼレッド・ツェッペリン状態ですね。

すごく基本的なことをしているだけなんだけど、快感指数が異常に高く、ずっとこの8ビートだけを聴いていたいくらい。

森高のドラムは元気がもらえます。

たまにリズムがもたったりするのも、それが味になっていいんですよ。

次にシンセサイザーの復活。

華美な装飾をほぼほぼなくしていた前作は、ちょっと地味になりすぎてしまったきらいがあるので、これは復活させました。

やっぱりシンセサイザーとアイドルの華やかさというのは切っても切り離せないのか?

名曲『私の夏』や『さよなら私の恋』『メモリーズ』なんかを聴いていると

「これこれ!やっぱ森高にはこれがなきゃね!」

って染み染み思っちゃうんですよね。

『さよなら私の恋』なんてシングルカットしなかったのがちょっとオカシイくらいなのですが、すればトップ5は余裕でいける良い曲ですよ。

まあ、復活させたと言っても初期の作品のようにシンセがガンガン引っ張るようなことはあまりなく、基本的には前作のバンドサウンドを基本に据えてます。

それにしてもこの名曲の数々ときたら。

サッカーで例えると、全盛期のACミランみたいなもので、ヨーロッパ最優秀選手が数人いたり、各国の代表選手、エース、キャプテンが勢揃いしているスター軍団みたいなイメージですよ。

層が厚すぎ。

こいつらを倒せる奴は現れるんでしょうか?

『ステップ・バイ・ステップ』1994年リリース 9作目

さて、セールス分析のところでは本作が最高傑作だと断言しましたが、記事を書いているうちにだんだんと気持ちが揺らいできました(笑)。

はっきり言って4作目『非実力派宣言』から9作目である本作までの5作品は

どれも甲乙つけがたい名盤

だと痛感しました(あと1作目も)。

それくらい、全盛期森高の作品群はクオリティが高いんです。

ただ、本作はその中でも

後から良さがジワジワ分かってくる作品

とでも表現しましょうか。

作品内容が深いので、ぱっと聴きは良さが分かってもらえない可能性があります(私もそうだったので)。

なので、最初の一枚としてオススメ度でいえば『ラッキー7』に軍配が上がります。

そういう性質があるので、私も高校生の頃は全然大したアルバムじゃないと思ってたのですが、この歳になって聞き返してみた時の驚きたるや…。

曲が切り替わるごとに

「おいおい、こんないい曲だったっけ?ってかこのクオリティいつまで続くんだ?また名曲だぞ…」

とか思ってるうちに最後まで駆け抜けます。

派手さがないという意味では『ペパーランド』とよく似たカラーなのですが、あれの楽曲たちがスケールアップしたようなイメージですかね。

これは森高の功績というよりもソングライターの功績なのでしょうが、曲調と歌詞世界、そしてビートルズっぽいバンドサウンドが見事にマッチして唯一無二の世界観を生み出しいるんですよ。

相乗効果で歌詞がグサグサ刺さってくるというか。

歌詞に感情移入させる力でいうと前作を超えてきてますね。

そして一番重要なポイント。

それは森高の鼻声が

鼻声であって鼻声ならざるもの

に進化していることです。

誰も選択しないし追従もしない『鼻声道(はなごえどう)』を一人だけで突き進んで行き着いた前人未到の境地!

鼻声を超越した、奇跡の美声。

その名も…

『超鼻声』(ちょーはなごえ♪)

結局鼻声じゃねぇか。

絶対バカにしてるだろ?

いい加減、森高のファンに怒られるよ?

紛れもない森高の声なんですが、拙い感じが一切なく、

完全にプロの声

になった、とでも表現しましょうか。

いや、こういう表現をプロのボーカリストにするのも失礼な話なのですが、森高のボーカルってプロっぽくないところこそ“個性”だったわけで。

しかし、その個性を失わないままプロっぽい領域に達していると言えばいいでしょうか。

すごく澄み切っていて透明感がある声になっており、森高の声が覚醒して真価(本来の姿)を発揮した、とでも表現しましょうか?

それが一番分かるのは『一度遊びに来てよ』ですね。

「森高の美声が堪能できる1曲を挙げろ」

と言われたらこれか、このアルバムの後に出る『二人は恋人』のどちらかでしょう。

『一度遊びに来てよ』はやばい。

森高の声が宝石のようです。

隠れ名曲の筆頭!

シングルカットされていないアルバム曲としては、森高史上最高の名曲だと思ってます。

売上が低迷する1999年になって、すがるようにこの曲をシングル・カットしたのも分からなくはないです(ま、売れませんでしたが)。

この声の変化は結構聴き込まないと気づかないかもですね。

すごく丁寧に、そして細心の注意を払って様々な感情を歌い分けている。

ワンフレーズワンフレーズを、とても大切な宝物を扱うように丁寧に歌い上げている。

だから私もこのアルバムを聴く時は、自然と大切な宝物を扱うように大切に聴きます。

ちょっと演歌の歌唱法を取り入れているようにも感じますが、あそこまでイキんでないしコブシも効いてるわけではありませんが、なんか“喘ぎ“が一瞬聞こえるんですよね(だから表現がエロいよ?)

もうね、『風に吹かれて』でも『夏の日』でも、

森高の声に惚れます。

『風に吹かれて』もやばいくらいの名曲なのに、『夏の日』まで入ってるアルバムって、もう感心を通り越して呆れ果てますね。

無論、それら名曲を“超名曲“と言えるレベルまで引き上げているのは、森高のボーカルです。

この美声は次作『TAIYO』以降ではほぼ聴けないので、この時期だけに訪れた神がかかった瞬間だったのかもしれません。

残念ながらアゴを痛めて本作に伴うツアーが出来なかったんで、この”奇跡の声”を聴けるのは『Do the Best』ライブが最初で最後になります。

すでに本作から2年後の1996年ですが、ギリギリこの奇跡の美声を聴くことができるので、観たことない人はチェックですよ。

本作は、これまでのエンターテイメント性を重視してきた作品から、芸術性を重視し始めたというか。

その印象を強くする要因として「クスッ」と笑えるようなおバカな曲がないというか(笑)。

ノリと勢いと思いつきに任せて押し切るなんて愚かなマネは最初から最後までしません。

『古今東西』とは違うのだよ。

一見ノリノリソングのように見える『気分爽快』からして、実はそうじゃありませんからね。

はっちゃけてるようでいて、裏には複雑な思いを感じさせるっていう“深さ”がある。

それが歌詞だけじゃなくサウンド・楽器演奏としても表現できていることがすごいんですよ、このアルバムは。

つまり森高の覚醒(絶頂期)の上に、楽曲制作陣の覚醒(絶頂期)が乗っかってるという

『タイミング的な奇跡』

が起きているわけです。

普通はズレます。

私も色んなアーティストを聴いてきましたけど、こういうタイミング的な偶然って、アーティストの人生でも一回あるかないかなんですよ。

バンドメンバーみんなの絶頂期が偶然一枚のアルバムで重なるなんて、普通考えたらありえないでしょ?

いちばん有名な例を挙げれば、ビートルズだってジョンとポールとジョージの絶好調の時期はずれてたわけだし。

歴史に残るような名盤っていうのはこの『神のいたずら』が起きないと生まれません。

だから二度と再現できないんです。

実際1999年にセルフ・カヴァーでシングルカットされる『一度遊びに来てよ’99』に、このアルバムバージョンのような輝きはありませんからね。

そう、森高ではこのアルバムで『神のいたずら』が起きてます。

でもそれはサラッと聴いても分かるような代物じゃありません。

これは高校生の頃の自分には良さが分からないわけだ。

人生経験がある大人になった今だからこそ

「ああ、それ分かるぅ!」

ってなる歌詞。

たくさんの音楽を聞きまくってきた今だからこそ分かる演奏の妙。

爽やかな中にも、ちょっと影がさしたような雰囲気、これがジワジワと染み渡ってくるんですよ。

単純に白か黒か割り切れない、大人の世界のグラデーションの世界というか。

『ずる休み』『鳥かご』『ステップ・バイ・ステップ』なんかはモロにそう。

『ずる休み』も紛れもない名曲だよな~。

他にも『星の王子様』『オフィス街の恋』なんかはゆったりとした大人のムードの曲調で、背伸びして歌っていた初期の頃の曲調が実は復活しているんですよ。

ミニアルバム『ロマンティック』(1988年)の頃の雰囲気とでも言えばいいでしょうか?

もう少女でない大人の森高なので、これが段違いにハマりますね。

う~む…やっぱこのアルバム、ちょっと格が違うかな…。

スルメ盤と呼ぶにふさわしいアルバムで、かなり長い付き合いができることは保証しますよ。

最高傑作はやっぱりこれで決まりでしょう…。

『TAIYO』1996年リリース 10作目

セールス分析のところでも先述しましたが、『二人は恋人』44万枚をピークに、本作あたりの頃からシングルセールスが30万枚に届かなくなります。

『休みの午後』22万枚『ジンジンジングルベル』25万枚『So blue』27万枚という流れで復調してきたかな?と思いきや…

『ララサンシャイン』18万枚

といきなりガコンと下がりました。

『ララサンシャイン』はアルバムオープニング曲『夏はパラレイロン』をタイアップ用に作り変えたバージョン。

あの朝の高視聴率番組「めざましテレビ」で、1年間もの間、毎日毎日流れていたんですよ?(森高本人も番組に出演したし)

それなのに20万枚に届かなかった。

そしてこれ以降、シングルセールスは急降下を始めます。

これが何を意味するのか?

さて、ここでセールス分析のところで語った

森高が’90年代後半にセールスを落とした要因『ライブ本数激減』とは別のもう一つの要因

を説明していきます。

私は、この『TAIYO』はかなりの力作であるにも関わらず、このタイアップの影響で焦点がぶれてしまった残念なアルバムだと感じました。

森高を含む制作陣営よりも、レコード会社の意向が強く働いている側面があるからです。

はっきり言って#1『夏はパラレイロン』があるので複製品である『ララサンシャイン』は入れる必要がなかったと思うし、バージョン違いが多すぎるサントリーアイスジンのCM曲#3『ジンジンジン』もそうだし、#12『ヘイ!ウォッカ』は…もう論外…。

スポンサーに忖度してゴリ押しで入れている感じが匂い立ってきます。

芸術作品としてのアルバムが、タイアップ曲にかき乱されている。

特に後者2曲。

曲の歌詞の中に「サントリー」っていう特定の企業名が出てくるような曲を、アルバムという芸術作品の中に入れるのはどうかと思いますよ?

これはやりすぎ。

森高自身が頑張って作曲した曲なので、本人の意向もあったのかもしれませんが、これはいただけない。

音楽という芸術作品をより良くすることよりも、目先の金儲けを優先してるように映ります。

極端な話をすると

この行為は音楽作品への冒涜であり、音楽を一生懸命やっている人間への冒涜です。

音楽はビジネスであることを否定はしませんが、超えちゃあならねぇ一線てものがあるんですよ。

これじゃあもう、アーティストの一線を越えて広告代理店の域に入ってんじゃん。

レコード会社の人間といえども、仮にも音楽に携わる者としての姿勢がズレていませんか?

そういう根本姿勢が見透かされる結果になってしまったという意味で残念なんですよね、『TAIYO』は。

『夏はパラレイロン』の複製品である「ララサンシャイン」の是非をここで議論するつもりはありません(森高自身が結構気に入ってるみたいだし、好きな人もいるでしょうからこれ以上はけなしません)。

ただ、この曲が売れなかったのは、どんなに高視聴率番組とタイアップして曲を露出させようが、『先にビジネスありき』の匂いが出すぎると、私のように拒否反応を示す人も多かった、ということでは?(次作からのシングル『レッツ・ゴー』はその“匂い”がもっと強くなります)

『ジンジンジン』や『ヘイ!ウォッカ』だって、当時の熱心なファンの人たちはどう思ったんでしょう?

私にはファンを舐めきっているとしか思えない。

コピペみたいにお手軽です。

CMだけでしか流れないのであればシャレで済むけど、アルバムに入れちゃったら

「お前ら森高が歌ってりゃ何だって買うんだろ?どうせ音楽なんてちゃんと聴いてないんだろ?」

って言ってるようなものなんですよ。

そんなことも分からないのならレコード会社とか辞めちまえばいいのに。

作品って、それが魂を込めて作られたものかどうか?そういうことは聞き手に伝わるんですよ。

あざとい真似してると商業主義の匂いだってプンプンに匂い立って、バレるんです。

’90年代後半のセールス低迷の理由がファン離れにあるとするのならば、馬鹿な大人たちがこういうことをやっていたからだと思うんですよ。

ただ、森高はそんな“大人たちの事情”をよそに、せっせせっせと一生懸命に取り組んでます。

森高はいつだってファンのために全力投球なんです。

というわけで、森高のためにも怒りはこのあたりで沈めて楽曲を紹介していきますね(笑)。

先に述べた曲たちのような興冷めする曲を飛ばして聞いていくと、驚くほどいいアルバムなんですから。

散々にこき下ろした上記3曲を除けば(単純に好きだった人はごめんなさいね)、アルバムは依然としてかなりクオリティの高い曲が揃ってますし、“森高エキス“の濃度で言えば前作を超えてきたかもしれません。

なぜなら久々に微妙にズレた森高センスが炸裂しているからです(笑)。

『ラッキー7』あたりから、こういう森高はあんまり見られなくなっていたので嬉しい限りです。

これがたまらないんですよね。

齋藤英夫という1番手ソングライターが本作ではたったの1曲(『休みの午後』)しか提供できておらず、その穴を埋めるために3番手ソングライター伊秩弘将が6曲提供と、かなり踏ん張っているのですが、彼は森高の野暮ったいセンスを引き出す相性が良いようですね(『ジンジンジン』や『ヘイ!ウォッカ』を収録したのも斎藤英夫の穴埋め的な意味合いがあったのかもしれません)。

伊秩作曲としては、シングルヒットした『So blue』が素晴らしいのは言うまでもないのですが、『ララサンシャイン』の原曲であるオープニングの『夏はパラレイロン』も、曲として持っている輝きが『ララサンシャイン』とは段違いです。

「ザザザザ」っていうドラムの疾走感がたまりませんし、クールなんですよねぇ!

疾走感ということで言うと森高作曲の『太陽と青い月』の疾走感も忘れてはいけません。

この2曲は後期森高の傑作だと思ってます。

ラテンの情熱系の曲は前作収録の『私の大事な人』(これも森高作曲)とかもあったのですが、今回はもっと激しいです。

もうギターソロがサンタナばりに炸裂していて、ここまでギターをフューチャーするのは『ROCK ALIVE』以来じゃないかな?

ライブではマーチングドラムを叩きながら森高が熱唱しますよ。

熱い、熱いぜ…(ちょっとかっこ悪いけど)

『秋の空』『長男と田舎もん』といった森高ならではのローカル臭のする野暮ったい曲もかなり好きなんですよね~。

やっぱシングル曲の歌詞に「田・ん・ぼ・も」とか入れてきたお人は違います(あの曲ね)。

そういうセンスが炸裂してるのが『薹(とう)が立つ』でしょうか。

普通、そんな言葉をタイトルにするか!?(いや、『長男と田舎もん』もだいぶアレだけども)

昔、「女盛りは19まで」って言われたことをまだ根に持ってるようです。

不協和音が鳴り響く、ポジティブなのかネガティブなのか判別のつかない超前衛的な楽曲でヴェルヴェット・アンダーグラウンドでも聴いている気分になります(笑)。

この曲、ライブでやる時、お客全員にうちわを振らせるんですよ?

森高のズレまくったセンスのせいで

日本武道館が盆踊り会場と化す様は圧巻で、お客の顔が

「お、俺達は武道館まで来て一体何をやらされてんだ…?」

って戸惑ってるのも構わず、森高がご満悦なのが笑えます。

そない嬉しそうな顔して歌うなや(笑)。

あんなシュールな光景は『古今東西』ツアー以来ですね(笑)。

いや~、いろいろ辛口なことを書きはしましたが、森高のこの健在ぶりには笑ってしまいます。

『ピーチベリー』1997年リリース 11作目

突然ですが、皆さんにとって森高千里のイメージと言えばどんなでしょうか?

私の場合、森高と言えばまず、

ローカル色の強さ。

これまでも田舎の風景やら、田舎に帰郷するテーマの曲はたくさんあったし、曲の中でも熊本弁が出てきたりもします。

前作『TAIYO』でも、このローカル色はかなり強烈で、『ステップ・バイ・ステップ』あたりで忘れていた感覚を久々に思い出さされたファンは多かったはずです。

都会の女のように突き放さずに、田舎の女のように包みこんでくれるような野暮ったさ(そこは“やさしさ”だろ)。

それと独特なセンス

(以下:ズレセンス)。

類まれなる美貌とプロポーションを持っているくせに、このズレセンスのせいで『都会の洗練された大人の女』っていうイメージとは真逆で、いつも微妙に変なことしている。

で、得体のしれないエネルギーがいつだって空回りしている(笑)。

でもひたすら一生懸命そうだから

ついつい応援したくなる。

それが私にとって森高の面白さだったし、それにツッコミを入れるのがブログ書いてても楽しかったし、今回私を夢中にさせた部分だったんですよ。

けれども本作ではついに『都会の洗練された大人の女』になっちゃったみたいですね、どうやら。

なんか森高の『三枚目キャラ』的な要素が無くなっちゃったんですよ。

やたらとオシャレです。

えぇ!?あの森高千里のアルバムで…お、オシャレですと!?(失礼すぎだろ)

なので、本作は3作目『見て』、8作目『ペパーランド』以来、3度目となる大きな方向転換と言っても良いのかな?

そのタイトルラインナップからは以前のような

「おお~!やらかしとるねぇ~!」

っていうワクワクする曲名が見つからないんですよ。

もう何からツッコミ入れるべきか途方に暮れてしまうくらい、かつてはすごかったですからね。

1990年リリースの『古今東西』とか、5作目アルバムの『古今東西』とか…、あ!あとほら、名曲『雨』が入ってたあの…ん~、思い出せないな…何ていうアルバ

『古今東西』だろ。

茶番はやめろ(もう27000字を超えてんだぞ)。

本作では森高らしいズレセンスを感じるタイトルは『心頭滅却すれば火もまた涼し』くらいだし。

…ちょっと大人しすぎるかな~。

嫌う要素はほぼほぼないアルバムなんですけど、大人しすぎる。

理由の1つとして、デビュー時からの森高を知り尽くしていた1番手ソングライター斎藤英夫が、ここにきて1曲も携わっていない、ということが挙げられるでしょう。

これは痛い。

どうすれば森高の一番良いところ、個性的なところが引き出せるかを知り尽くしていた人だったので。

しかしアルバムの完成度は高いです。

森高自身、過去最高となる4曲を作曲し、その中から名曲『トニー・スラヴィン』のような曲も生まれているので。

2番手ソングライターの高橋諭一も今回は踏ん張ってますので、『心頭滅却すれば火もまた涼し』のようないかにも森高な楽曲もあり、クオリティは申し分ありません。

ただ、あの不器用そうな鼻声で歌っていた昔とは違い、ここには洗練された大人の歌手がいるのですが、

クセがなさすぎる。

あれだけズレセンスが炸裂していた前作『TAIYO』からたったの1年しか経っていないので、これは偶然ではなく、狙ってそうしているのでしょうが。

洗練させるということは個性を削ぐっていうことにも繋がるのか?そんなことを考えてしまします。

森高の声は線が細い印象を受けるし、パワーを感じません。

音の中心にデーンと森高が居るような存在感が希薄、というか。

単純にミックスでボーカルボリュームが下げられて、ボーカルとバックサウンドが横並びになっているのもあるでしょうが、そもそもそういう風にしようとなぜ思った?

『見たとおりよ私』みたいに、趣向を変えるためか、ボーカルに加工を加えてる曲もわりと見られ、そのことも“薄い”印象に拍車をかけてます。

“森高の声“という“素材“を使って色々と可能性を試してみたって感じ。

そういう印象を受けますし、それはこの次のアルバム『私の夏はモアベター』でも感じられますので、やっぱりそうなのでしょう。

そうなってくると、表現者=森高が強く出てこないというか。

そういうわけなので、本作は私のような、

かつての森高の面白さを期待する人

にとってはあまりおもしろくないかもしれないです。

だからといって本作を遠ざけたり、「好きになれない!」と決めつけないでくださいよ?

これは他のアーティストを聴き続けて経験したことなのですが、そのアーティストが好きでずっと聴き続けていくと、自分の好みも変わっていきます。

数年が経つ頃には

「最近この時期の森高にハマってるんだよな」

ってことは余裕で起きえます(それくらいのクオリティは持っている作品なので)。

なので私はその日を待ちわびて、今日も本作を聴いています。

『今年の夏はモアベター』1998年リリース 12作目

素っ頓狂(すっとんきょう)なアルバムが出てきました。

なんで森高が細野晴臣と一緒に作ってんの?

細野晴臣といえば、知る人ぞ知るはっぴいえんど、イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)の中心人物。

アイドルという界隈に片足を突っ込んでいるような森高とは、接点が見いだせません。

と、思って色々調べたら、驚いたことに実は松田聖子の曲を作ったりとかもしてます。

えぇ?細野晴臣ってそんな感じの人だったの?

実はそうなんです。

これね、ローソンのCMで共演(夫婦役)したことが発端なんですよ、実は⇩

「いや、夫婦じゃなくてこれは親子だろ。」

ってくらい無理がある(笑)。

この時期の森高は、我々一般人からすると相変わらずシーンの最前線を走る売れっ子アーティストという認識だったのですが、実は先述したように水面下ではセールスはガタ落ちしていました。

前作から1番手ソングライラーの斎藤英夫が携わっていないことに加え、斎藤に変わって前作で獅子奮迅の活躍を見せた3番手ソングライターの伊秩(いぢち)弘将まで作曲に携わらない、ということがこの時点で決定していて、いよいよもって待ったなしの状況だったのではないかな、と思います(残るは2番手ソングライター高橋諭一先生のみ)。

事務所はモー娘。を売り出すことに大忙し(笑)。

本人、そのことに対する危機意識は相当なもので、次作で楽曲提供を受けることになるスガシカオにも、スタッフを通さず森高自身が直接メールにてスガシカオ本人に楽曲提供を依頼したくらい。

スガシカオと森高の対談で語っていたことなので間違いない情報です。

メールが森高からダイレクトで届いたスガシカオはびっくりしてPCを二度見したらしいです(話を盛るな)。

そういうわけなので、「どうにかしなきゃ!」っていう危機意識で細野晴臣、そして次作に楽曲提供してもらうスガシカオ、COIL、久保田利伸にも頼み込んだんじゃないかな?

森高の切実なまでの熱意が伝わってきます。

で、細野晴臣はコラボに前向きだったので、

「楽曲提供というよりもアルバム1枚作っちまおうぜ!」

って感じで本作の制作を進め、他の人たちは次作『SAVASAVA』への楽曲提供ということで、この2枚の製作は並行して進められたんだと思います。

本作と次作のリリースが4ヶ月くらいしか違わないので、おそらくそうなんじゃないかな。

そんなわけなので、本作は通常のアルバム制作とは別に進められたという意味で、企画色がやっぱり強いです。

本来ならこの『全オリジナルアルバム解説』に入れるべきではないのかもしれませんね。

「これを入れるならEP『ロマンティック』の解説も入れてくれよ」

っていう声が聞こえてきそうです。

さて、企画色が強い、というのはどういうことか?

それは完全なオリジナルアルバムと呼ぶかどうか微妙だからです。

そもそも名義を森高千里にするべきかどうか?っていうレベルなんですよね。

#1『東京シャッフル』は細野晴臣の曲のカバー、#5『風来坊』ははっぴいえんどの曲のカバー、インスト曲の#6『ビーチ・パーティ』は作曲・編曲が細野。

#2『夏の海』は6作目『ROCK ALIVE』に収録されたもののセルフカバー。

コラボらしいコラボといえる「作詞:森高、作曲:細野」なのはたったの4曲。

で、収録曲はたったの9曲。

・・・・・・・

こんな感じなので、名義が森高千里であることも微妙だし、コラボと言うほどがっつりとゼロから一緒に作ったというアルバムでもありません。

…で、曲は良いかと言われると…うーむ…。

やたら中途半端な作品になってしまってます。

なんでこんなことになっちゃったの?

このあたりに’90年代後半の迷走感が出てるんだよな~。

※はい、ここからは少々辛口になります。

このアルバムが好きな方、心臓が悪い方は読まない方が良いでしょう。

そもそもですよ?こういう作品を作る根拠は?

こういう雰囲気の曲をかつてライブでやってお客さんにウケたとか、こういう雰囲気の曲を作ってほしいという要望がファンレターで多かったとか、そういう根拠があって作ったとは思えないんですよ。

つまり地に足がついていない。

当時のファンの気持としては多分こんな感じだったのでは?

「ちーちゃん(森高のこと)が新しい方向性を探って必死なのは痛いくらい伝わってくるしぃ、応援したい気持ちもあるけどぉ、いかんせん、なんか違うんだよな~。そういうことやって欲しんじゃなくてぇ…」

みたいな。

要は

ファン目線とズレてるんです。

浮足立ってて、ファンが望むものと関係のない明後日の方向に行っているというか。

セールス分析のところで、

『ステップ・バイ・ステップ』のあたりから長期間ライブが出来なくて、その後の『TAIYO』ツアーでもライブ本数が激減したことが明暗を分けた

と書きましたが、それがここの話につながってくるんですよ。

やっぱりライブを通してファン目線とのピントを合わせることは、アーティストにとって非常に重要なんじゃないかな?

ライブって『お客さんの反応を直接見ることができる市場調査』っていう側面もあるんです。

やっててウケが悪い曲であれば

「こういうのはもう演るまい」

ってなるし、逆に

「あれ?作った時点では別段好きな曲じゃなかったけど、お客ウケは予想以上にいいぞ?この路線もありか!」

みたいなこともあるわけです。

いつだってヒントはお客さんが持っているんですよ。

そしてそれを糧に成長してきたのが森高千里というアーティストだったはずです。

そんな重要な市場調査の場を捨ててしまったから、迷走し始めたんだと思います。

本人は絶対もっとライブやりたかったと思うんですけどね。

三度の飯よりライブが好き、ライブが生きがい、ライブで学び、ライブで成長してきた森高千里からライブを取り上げちゃダメです。

アゴの怪我は仕方ないにしても、治った後の「TAIYOツアー」ではアリーナのみで4本と言わずホールでガンガンやらせなきゃなんなかった。

そりゃあね?アリーナを4本もやれば15000人×4本=6万人、これは2000人規模のホールライブ30本分に相当する集客なので、30本ツアー演るのと同じくらいかそれ以上の利益を出してはいるんですよ。

「こっちの方が楽でよくね?」

運営側はきっとそう考えたはずです。

けれどもその横着な考え方の落とし穴が、様々な状況でファンの反応を見ることを軽視しているってことなんですよ。

「ジンジンジン」や「ヘイ!ウォッカ」のような曲を、ライブでたった4本じゃなく、何十本も演奏してお客の反応を観ていれば、次にタイアップの「レッツ・ゴー」を出すことが正しいのかどうか判断できたのでは?

「ジンジンジン」「ヘイ!ウォッカ」でやらかした後に、懲りずにシングル「レッツ・ゴー」を出すなんてマネは本来、ファン心理を逆なでするだいぶ無神経な行為ですからね?

お客さんのウケが良い曲の傾向がライブを通して掴めていれば、誰に作曲を依頼するのかも見えてきたはずなんです。

それは果たして細野晴臣だったのか?

百歩譲って細野さんに頼んだとしても、こんな実験的な作品じゃなく、“森高らしい“ヒット曲を依頼しなきゃならない(松田聖子の時はきっちりヒット曲を作っているんですから)。

「レッツ・ゴー」9万枚、「スウィート・キャンディ」9万枚…

この時期はシングル軒並みコカしとるんですよ?

もはや既存ファンの母体が崩れ始めてるんです。

もう待ったナシなんです。

この時期やらなきゃいけなかったのは実験・挑戦で新規客を取りに行くことでははなく、原点回帰で既存ファンが満足する作品を作んなきゃいけないタイミングなんです。

既存ファンを繋ぎ止めんかい。

ミュージシャンにとって指針や根拠となるのは、応援してくれるファンの反応なんですよ。

そっちに目を向けずに、タイアップ企業(スポンサー)の方にばかり目を向けてきたこの時期の数年。

本作がこんな内容とセールス結果になってしまったのは、

レコード会社や事務所がファンに目を向けてこなかったことのツケが回ってきた

ということだと思います。

これがXのようにバンドリーダーのYOSHIKIが全てを決めるようなアーティストなら、ライブ本数を増やすも減らすも、全責任はYOSHIKIですよ?

けれども、森高プロジェクトにおける森高の立ち位置は、XにおけるYOSHIKIとは全然違う。

与えられた方針に対して、ただただひたむきに取り組んでいたんですから、セールス不振を森高のせいにするのは…なんだか可愛そうです。

それまで舵取りをしていた上層部が、ハロープロジェクトが忙しくなってきたんで

「後は自分でできるでしょ」

って舵取りまでをもいきなり森高にブリやったようにも見えるんですよ。

だから森高自身が作曲者たちに直談判で依頼をしている、みたいな。

ひどい話です。

私の独断と偏見でボロクソに語ってきたのですが、そして、この作品を好きな人には申し訳ないのですが、残念ながら本作は前作『ピーチベリー』のように「時が数年経てば好きになってくるかも」とは言えないですね。

『ヘイ!犬』は好きですが。

『SAVASAVA』1998年リリース 13作目

「サバサバ」って読むとなんだか缶詰みたいな印象を受けるので、私はあえて「サヴァサヴァ」って読んでます。

さて、いよいよ13枚目のアルバム、そしてこれが森高千里のラストアルバムです。

当然のことながら、本作を作るうえでこれがラストアルバムになるなんて考えてはいなかったでしょうが。

前作がオリジナルアルバムの脈絡とはまったく関係のない作品になってしまったので、11作目『ピーチベリー』と地続きなのは前作ではなく本作です。

人によっては前作をなかったことにして、これを12作目のアルバムと表現するかもしれません、っていうか、そういう人が大半だと思うので、私も『ピーチベリー』を前作という扱いで以下は語っていきます。

前作『ピーチベリー』ではまるで『オシャレ』がテーマだったかのごとく、そこにはオシャレで都会的な演出がなされていました。

森高のボーカルの“クセ”や、独特のセンス(野暮ったさとか)を極力排除し、エキゾチックなサウンドに森高の声を加工して組み合わせるっていう試みがなされていました。

クセがないため、非常に聞き流しやすく、カフェなんかで流すにはうってつけですね。

歌はちゃんと入っているのに、まるでインストゥルメンタルのアルバムを聴いたかのような印象さえ残りましたからね。

しかし、その結果、ボーカリスト森高千里の存在感が幾分希薄になった感は否めず、私のような“あの頃の濃い森高テイスト”を期待する人からすると、少々拍子抜けするような出来でした。

それでは本作はどうか?

まずアルバム全体の雰囲気としては『オシャレ』ではなく『切実』とでも表現しましょうか。

バラード『SNOW AGAIN』には甘さなど無く、『危険な舗道』のようなヒリヒリしたシリアスさには、サスペンスじみたものさえ感じます。

そしてかなりボーカルの存在感を前面に出してきました。

森高がしっかり歌っている印象は残るアルバムです。

その意味ではかなり満足できると思います。

これはもう前作と聴き比べると明白なまでに。

それでは、森高らしい濃いテイストがあるかと言われたら…前作よりはあるかな程度で、そこまで濃くはないです。

というより意図的に別のテイストを目指している。

理由の1つは森高を活かす作曲をしてきた斎藤英夫の不在があげられるのですが、それだけじゃなく、もう1つの大きな理由は森高の歌声が変わっている点です。

も、もしや鼻声じゃなくなってる?

『ステップ・バイ・ステップ』のところでその歌唱を評して「鼻声であって鼻声ならざるもの」と表現しましたが、本作を評して人はこう呼ぶでしょう…

鼻声ならざるものであると…(クリント・イーストウッドの『許されざるもの』みたいに重々しく言うな)

これは「SAVASAVAツアー」のライブを見るとはっきりと分かると思いますよ。

前作『ピーチベリー』あたりから徐々に変化している兆しはあったのですが、テンポの速い曲にリズミカルに切れの良いボーカルが乗るようなスタイルを取り入れ始めてますね。

分かりやすく言うと早口のボーカル。

のっけから『ユートピア』『電話』と、そのリズミカルなボーカルで畳み掛けてきます。

女性的というよりちょっと男性的なんですよ。

勇ましいというか凛々しいというか。

なので森高は鼻声を辞めた“ニュー森高像”を見据えて、試行錯誤をしていたんだと思います。

私は自分の好きだった時期だけに固執するつもりはありませんので、こういう変化は寂しいと思う反面、大いに賛成です。

少なくとも安直なタイアップなんかよりも、こっちのほうがよっぽどアーティストとしての純度が高い試行錯誤なんですから。

『今年の夏はモアベター』同様、セールス的にはは撃沈しましたが、その内容には雲泥の差があります。

『ピーチベリー』では失われた森高らしさに寂しさを感じたけれども、本作では新しい変化の先に期待が持てるというか。

『ザルで水くむ恋心』のような森高節も健在ですしね(笑)。

ラストアルバムにして最後にカマしてくれました。

そんなことわざあったっけ!?

国語の教科書に載っていそうで載っていない諺を生み出しました。

さすが森高。

好きになった男のことを

「うなぎのようなつかめない人 串にさして蒲焼にしたい人」って…

愛情表現としての言葉選びがズレてるぞ。

楽しすぎる(笑)。

このアルバムで最後にするには、あまりにも勿体ないアーティストだったな~。

はい、というわけで長々語ってまいりました全アルバム解説。

その文字数36000字。

ここまで読み進めてくれた酔狂なあなた、おめでとうございます。

あなたは本サイトにおける過去最長記録の目撃者です(笑)。

私はあなたのような方のために、これからも長い文章を書くのです(笑)。

さて、森高は音楽を楽しむだけじゃなく、やっぱり映像、ライブが面白いです。

初期の頃からどんどん変化・成長していく森高の姿を見てみてください。

彼女はいつだって一生懸命です。

歌よりも、曲よりも、その美しさよりも、その頑張る姿が一番魅力的で、心を打ってきます。

私が感じた衝撃と感動をぜひ体感してください!

それではまた!

最近ハマって、先月の福岡公演で初めて生で聴いてきて「森高千里はロックだなぁ!音楽とライブが本当に好きなんだなぁ!」って感動してたところだったので、とてもありがたく楽しい記事です!ありがとうございます!

ひろむさん

コメントありがとうございます!

先月の福岡行かれたんですね、羨ましいです。

こんなコメントをいただくと、復活後の森高がますます生で観たくなってきましたね~(笑)。

97年くらいから森高千里のCDが売れてないらしい…という噂は何となく出回ってきてましたね。

でも毎日のようにCMやポンキッキーズやめざましテレビ等で曲が流れるので、森高千里が売れてないとは思っていませんでした。

逆に言うとCM等でしょっちゅう聞けるからわざわざCD買わなくても良いやと、ファン以外は思ったんでしょうね。

タイアップばかりが増えた事で制約が多くなり、森高本来のぶっ飛んだ感じは難しい状況だったと思います。

アイドルとしては30歳くらいが限界なので、江口さんと結婚、出産、子育てで休養と言うのはちょうど良いタイミングだったと思います。

普通のタレントなら子育てしながらママタレとかで芸能界を生き延びて行くのでしょうが、アーティスト森高千里はライブパフォーマーとして見事に返り咲きましたね。

新曲を出して欲しいという声が有りますが、森高が出すからには単なる新曲ではなく、正しく森高千里でなければならない!

そう本人も思っているでしょうからそう簡単には出せないと思います。

それでは単なるナツメロシンガーなのか?

いや、200を超える森高楽曲は名曲、傑作、大傑作の宝庫であり、モリタカしか歌えない迷作もたくさんあります。

古参ファンには懐かしい曲も、新たな若いファンには新曲みたいなもんです(笑)

今後は全国の人々に元気を与えるライブパフォーマーとして益々輝いていかれると思います。

そのうち、彼女自身の胸中からどうしても訴えたい事柄が出てきた時には皆んなが驚くような新曲を発表してくれるでしょう😉

しゃらく。さん

いつもコメントありがとうございます!

おっしゃるように、新曲を出すとなると、かつての曲たちが名曲なだけにかなりのプレッシャーでしょうね。

個人的には、別に新曲が出なくとも、かつての曲をライブでやってるだけでも、それだけでも十分ミュージシャンとして本懐を遂げてるんじゃないかな?と思っております。

確かに、もう音楽のトレンドが2周も3周もしちゃってるんで、若い人には“懐メロ”っていう感覚があまりなく、新曲みたいに受け取られているフシはありますもんね(笑)。

自分の子供達に聞かせても「これ古い曲だね~」っていう反応にはなりませんから。

森高千里の若年層ファン開拓に微力ながらもお手伝いできるよう、今後もアルバム解説やっていきますよ~!