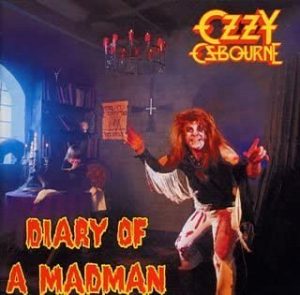

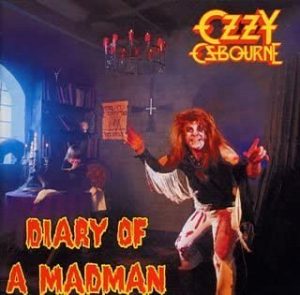

『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』(オジー・オズボーン)ランディの遺作となった作品!

どうもSimackyです。

本日はオジー・オズボーンのソロ2ndアルバム『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』との出会いからレビューまで、色々と語っていきますよ。

本作との出会いは『ノー・モア・ティアーズ』でオジー入門し、夢中になっている私を見て、友達が中学3年の時に誕生日にプレゼントしてくれたのが出会いでした。

まだ洋楽入門したての田舎モンの当時のチューボーにとって、このアルバムの第一印象は

『気持ち悪い』

の一言!

それくらいオジーの悪魔的雰囲気が全開の作品になっております。

それではいってみましょう~!

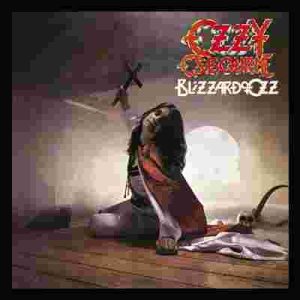

出会い~トラウマ必至のジャケット~

このブログでは何度も書いてきたことですが、私は6th『ノー・モア・ティアーズ』でオジーに入門しました。

オジーとザックの虜になった中学生の私と友達のS君は、まだ行ったことなかったCDショップまでチャリをこぐこと1時間(ど田舎に住んでるので)。

その売場で目にしたものは『度肝を抜かれるジャケットたち』でした。

『ノー・モア・ティアーズ』のジャケットでイケメンだと思っていたオジーと、このジャケットたちのギャップときたら!

どのアルバムを手にとっても

こんなんとか

こんなんとか

挙げ句こんなんとか・・・

CD売り場で凍りついてしまう当時中学3年生の私達(笑)。

いやいやいやいや・・・・。

どうしてこうなる?

どう見たって別人。

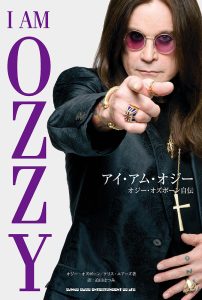

見てくださいこのイケメンジャケットを。

こっちのが詐欺だったのか?

しかし、片道1時間もかけてわざわざきたんですよ。

少ない小遣い握りしめて。

自分の人生変えるために。

「1枚くらい買わなきゃ俺たちゃ負け犬だ」

ってな感じでかろうじて手にとることができた一枚がこちら。

「Just Say Ozzy」

ん~~~~、、、俺、なさけなっ(笑)。

今はもう廃盤になってストリーミング配信もされていないライブアルバムです。

『ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド』ツアーでの6曲を収めたミニアルバムですね。

で、友達S君がその時に勇気を振り絞って手にしたのが本作「ダイアリー・オブ・ア・マッドマン」で、

半年後、いらなくなったのか?誕生日プレゼントとしてもらうことになる、と(それプレゼントっていうのかな?)

初めてのCDショップでの衝撃から数日後、

「S君、俺が買った方、内容が微妙なんだけどそっちはどう?」

「う~ん、こっちも微妙かな…」

と貸し借りをして聴いてみると・・・

震えが走りました。

決して『良い意味』ではなく(笑)。

放っている雰囲気がジャケットのまんま。

というより、ジャケット以上におどろおどろしい世界観が広がっていました。

1曲目「オーバー・ザ・マウンテン」のリフがとにかく怖かった。

なんなら曲の雰囲気に飲まれてど頭のドラム「ドルルドルル」さえもホラーに聞こえる(笑)。

オジーのボーカルも「ノー・モア・ティアーズ」のようにカラッとしていなくて、憂いを帯びた『魔法使いの呪い』のように聴こえてきます。

完全にノックアウトされ、プレゼントとしてもらった後もたまには聴くのですが、怖くて怖くて苦手としか言いようのないアルバムでしたね。

全カタログの中でも屈指の完成された世界観

こうしてオジーで苦い体験をした中学生の私は「オジー恐怖症」と呼んでもいいほどのトラウマを抱え、その後、高校に入ってからはX漬けの毎日を送るようになりました。

音楽雑誌も貪るように立ち読みしていたのですが、驚いたのがオジー・オズボーンの扱いの大きさですね。

「ヘヴィメタルの帝王」ですからね。

登場する頻度もすごかったですしね。

「やっぱあのキ●ガイみたいなおじさんはすごい人だったみたいだ。正直『ノー・モア・ティアーズ』以外はあんまりいいと思わなかったけど、新作出るのなら聴いてみようか。」

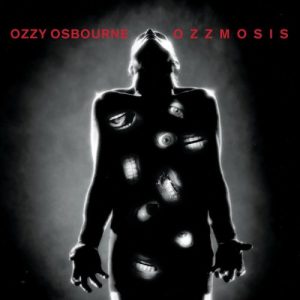

ということで、「ノー・モア・ティアーズ」で一度引退したオジーがカムバックした作品である1995年リリース『オズモシス』を初めてリアルタイムで買います。

これがね…

驚くほど良かったんですよ!

オジーのカタログの中では割りと人気のないアルバムなんですが、これはかなりいいですよ。

やっぱりね、『ノー・モア・ティアーズ』後に入手したアルバムは『古臭いオジー』だったのに対して、この『オズモシス』は最新・最先端の匂いがプンプンしてて、とにかく『今』をモーレツに感じたんですよ。

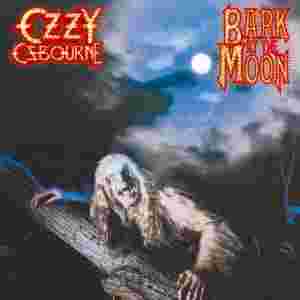

圧倒されたというか、飲み込まれたというか。

この『オズモシス』のお陰でオジー熱が再燃した私は、『罪と罰』『ブリザード・オブ・オズ』『バークアット・ザ・ムーン』『ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド』と片っ端から買い揃えていきながら、どんどんオジーの虜になっていくんですね。

そうなってくるとかつてトラウマの原因となった本作にも次第に手が伸びるようになるわけで。

B’zやサザンしか知らなかった中学の頃とはだいぶ感性が違ってきたみたいで、久しぶりに聴く『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』はかっこよかった!

「なんでこんなかっこいいアルバムが気持ち悪く聴こえていたの?」

これは驚きでしたね~。

メタル好きの方なら一度は経験があると思うのですが、全然メタル聴いたことない人にメタルのアルバム聞かせると

「どの曲も全部一緒に聞こえる」

と言われたことないですか?

あれと似たようなことなのかも知れません。

おどろおどろしいフレイバーに完全に飲まれて、他の要素が見えてこない、入ってこないというか。

#2「フライングハイアゲイン」#6「トゥナイト」なんかは全然違いますからね。

実はそういうバラエティ豊かなアルバムであることが、ようやく理解できたんです。

そうして開眼した感性で改めて聴き直してみると、おどろおどろしさもゾクゾクとしたスリルに感じるし、そのホラーテイストの完成度もここまでのものはちょっと他では見つからないというか。

『中世残酷物語的な雰囲気』もコッテコテなまでにこだわってます。

臭くて蓋をしたくなるほどです(笑)。

納豆みたいなものですね。

臭いんだけどこの匂いがないと納豆食べた気がしないというか。

音楽からジャケットまで完璧に統一され尽くした世界観は見事と言うしかありません。

この手のホラーチックなテイストは5th「ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド」までなのですが、中毒性のあるこの頃のテイストを望む声が大きいのも分かる気がします。

このアルバムの聴きどころはここだ!

- Over the Mountain – 4:31

- Flying High Again – 4:44

- You Can’t Kill Rock and Roll – 6:59

- Believer – 5:16

- Lttle Dolls – 5:39

- Tonight – 5:50

- S.A.T.O – 4:07

- Diary of a Madman – 6:14

オジーの魔力を帯びたボーカル

やはり全編を通して不穏な空気感というか、どろどろした雰囲気を演出している最も大きな要素はオジーの物憂げなボーカルです。

「オジーのボーカルがなんか嫌だ!」

『ノー・モア・ティアーズ』以降の作品から遡った人ならそうなる可能性は大きいでしょう。

私は当初まったく受け付けませんでしたから。

気持ち悪いのなんのって。

中には

「オジーって歌が下手だよね。やっぱロニー・ジェイムス・ディオでしょう」

みたいなことを語っていたりするサイトも読んだことあります。

ブラック・サバスの歴代ボーカルを比較する記事の文脈でよく語られてましたね。

言いたいことはわかりますよ?

でも、音楽は技術じゃありません。

”心に響くかどうか”です。

この頃のオジーの声は好き嫌いがはっきり分かれる個性があります。

そしてその個性はハマる人はハマりますし、ハマれなかった人もハマる時はいつかくる、というか。

私も最初の頃は

「なんか声(特に高音)が出きっていない感じがしてやだな~」

とか思っていた1人なのですが、このアルバムが好きになってくると、この声じゃなきゃこの世界観は表せないと分かってきます。

「ノー・モア・ティアーズ」以降の作品やブラック・サバス時代の声のほうが、声に張りがあるんですよね。

元気があって人間味があるというか。

一般的には拒否反応が出にくいボーカルだと思います。

それらと比べると1980年代、ソロとして最初の5枚のオジーには悪魔が取り付いています(笑)。

この唯一無二のオジーの個性がもっとも発揮されているのが、このアルバムではないでしょうか?

それから後の『ノー・モア・ティアーズ』でのヴォーカルに酷似している部分も感じれますよ。

特に#3『ユー・キャント・キル・ロックンロール』なんかは『ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド』や『ノー・モア・ティアーズ』あたりに入ってても全然違和感がないです。

まさにオジー節が炸裂してます。

これ隠れた名曲で、代表曲の中に埋もれて、最初はB級ソングに聞こえるんですけど、聞けば聞くほど良さが分かってくるというか。

聴いててこれほど

「ああ…オジーだ…オジーを聴いてるって実感できる…」

って感じられる点では、この頃の曲として突出してますね。

ランディ・ローズが”黒い天使”になる

そして見過ごせないのがギターヒーロー:ランディ・ローズのギタープレイです。

前作『ブリザード・オブ・オズ』で鮮烈なデビューを飾ったランディ。

そのルックスと悲劇的な死から、『悪魔』のオジーと対比をなす『天使』としての立ち位置ではあるのですが、このアルバムではダークランディになってます(笑)。

これはサウンドプロデュースやスケールの妙でもあります。

とにかくリフもギターソロも、前作と技術的な面で大きく違いはないのですが、すごく不穏な響き。

前作『ブリザード・オブ・オズ』はヘヴィメタルの登竜門と呼ばれ、ヘヴィメタルギターの教科書とも呼ばれる作品なのですが、『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』ほどの濃厚なおどろおどろしさは実はそんなに強くありません。

私にとって前作は『ハードロックの名盤』ですね。

「イヤッホー!ロックンローーーーールっっっっ!」

って感じ(笑)。

前作はとにかくノリがいい。明るい。

それはそれぞれのオープニングを飾る『I DON‘T KNOW』と『Over the Mountain』を聴き比べれば一聴瞭然。

また、

「前作の『ミスタークローリー』とギターソロが同じじゃん!」

というツッコミを世界中から浴びた#5『Believer』でのギターソロでも、音がよりヒステリックになっているというか。

『ミスタークローリー』のドラマティックなメロディに似ているようで全然違う(私はギター理論がまったく分かんないので、多分の話なのですが、使ってるスケールが違うのかな?)。

『Believer』は怖かったな~中学の頃。

ダークランディ怖すぎです。

いつもこの曲は途中で飛ばしてました(笑)。

ギターの効果音的なアプローチは完全にホラー映画の演出ですよね。

オジーが体現しようとしている世界観に見事に応えていると感じました。

このアルバムには世間一般的にイメージされるコッテコテのヘヴィメタルの元祖中の元祖のフレーズが目白押しで、私のように90年代の音楽から遡った人間にはちょっと気恥ずかしくなるほどのコッテコテ度です(笑)。

#1,4,5,7,8といった具合に、全8曲中5曲が濃厚な魔界の瘴気(しょうき)ただようダークランディの本領発揮となっております。

ダークな側面ばかり語っていますが、そんな中で特筆したいのが、#2『Flying High Again』と#6『Tonight』の出色の出来ですね。

『Flying High Again』はテンションがマックスになる最高のハードロックナンバー。

上限がないほど、どこまでもどこまでもハイになっていきます。

個人的にはランディ期2枚の中でもっともお気に入りの曲で、このギターソロはランディが残した最高のプレイだと思ってます。

結局、長いオジーのキャリアにあって、最後までライブのセットリストに残り続けたのはこの曲なんですよね。

そして『Tonight』ですよ。

私はこの曲を聴くと優しさに包まれて心から安息感に満たされます。

美しすぎる…。

ボブ・デイズリーの包み込むようなおおらかなベースのフレーズ。

実はバラードって鍵になるのはベースなんですよね。

この人メロディセンスあるな~。

キラキラと美しすぎるピアノとストリングスの旋律も天才的。

そしてラストを飾るランディのソロ…。

もう耳が幸せすぎる…。

パワーバラードの名手オジー・オズボーンの中でも屈指の傑作だと私は思うのですが、いかがでしょう?

この曲、ほんとライブでやらないよね~。

『ママ・アイム・カミング・ホーム』や『グッバイ・トゥ・ロマンス』をやるくらいなら、『トゥナイト』をやって欲しい、と思うのは私だけ?

その後続くオジーバラードの完成形がここで出来上がっているのはすごいです。

『血まみれの安息日』とか作ってた人が最高の『安息』をプレゼントしてくれるとはね(笑)。

リー・カースレイクのスーパードラミングを耳に刻め!

本作は1作目に比べ、ドラムが劇的に変わってます。

ドラマーの私から言わせると、ギターのランディが凄い以上に、とにかくドラムがかっこいいアルバム。

音の迫力が全然違う。

冒頭#1『Over the Mountain』のイントロ、#5『Lttle Dolls』の重低音爆撃機のようなタム回しと圧倒されます。

このアルバムでのドラミングは夢中になって全部コピーしました。

それほど美味しいフレーズが目白押しなんです。

私はいつも思ってました。

「トミー・アルドリッジって凄すぎじゃない?ジョン・ボーナムよりも評価されても良いんじゃない?」と。

私が持っている本作は国内盤で、ライナーノーツのクレジットにもはっきりと

「ベース:ルディ・サーゾ、ドラム:トミー・アルドリッジ」

と書いてあります。

写真つきです。

今手元にあるので間違いありません。

こんなことってあるんですね。

なんと長年トミー・アルドリッジだと思って尊敬していたプレイは、

全てリー・カースレイクのプレイだったなんて!

なのでリー・カースレイクの名誉のためにも、そして何の話をしているのか分からない人のためにも、ここで分かりやすく事の顛末を解説しておきしましょう。

この『ダイアリー・オブ・ア・マッドマン』ではベースが「ルディ・サーゾ」、ドラムが「トミー・アルドリッジ」とクレジットされ、メンバー写真もそうなっているのですが、実は、スタジオ録音はベース「ボブ・デイズリー」、ドラム「リー・カースレイク」なんです。

国内盤ライナーノーツをリアルタイムで書いている伊藤政則さんまで誤った情報を掴まされている始末です。

リー・カースレイクは、オジーより1コ年上の1947年生まれのイギリス人ドラマーです。

当時イギリスではレッドツェッペリン、ディープ・パープル、ブラック・サバスらのブリティッシュ3大ハードロックバンドの次くらいに人気のあったユーライア・ヒープのドラマーだった人です。

ユーライア・ヒープはこの中では強いて言えばパープルに近い音楽性ですが、完全なオリジナリティで、「二番煎じ」感はまったくありません。

ま、とにかく聴いてみてください。

まったく期待してなかったのに、信じられないくらいかっこ良かったので。

「ブリティッシュ・ロックの層の厚さはどんだけだぁ!?」

ってなると思いますよ。

1970年代の間はヒープの作品のほとんどでこの人が叩いてます。

サバスを脱退したオジーは最初、「オジー・オズボーン」というソロ名義ではなく、『ブリザード・オブ・オズ』というバンドを組もうとしていて、そこに集めたランディ・ローズ、ボブ・デイズリー、そしてリー・カースレイクはみんな元々バンド契約だったんですよ。

その証拠に、最初の頃はイベントにも『ブリザード・オブ・オズ』というバンド名義で出演していたんですから。

でも、1作目『ブリザード・オブ・オズ』はバンドとしてリリースしたはずなのに、ジャケットにはでかでかと『オジー・オズボーン』の表記⇩

で、

「これじゃあ、オジー・オズボーンソロのアルバム名が『ブリザード・オブ・オズ』っていう受け取られ方になるじゃん!」

となる。

そう、現代に生きる我々が、当たり前のようにオジーのソロデビュー作だと思っていたものは、

本来『ブリザード・オブ・オズ』というバンドのデビュー作として作られていた

ということなのです。

メンバーの3人は、バンドという意識があるから作詞・作曲にもかなりの貢献をしていたにも関わらず、クレジットはされないわ、オジー・オズボーン名義のアルバムになってるわ…そりゃ揉めますわな(笑)。

揉めながらもバンドがものすごくブレイクしてしまったので、問題を解決する前に次から次に楽曲制作だ、レコーディングだ、テレビ出演だ、ツアーだと、物事はどんどん進んでいくんです。

だから2作目である本作も作った後になって揉めることになった。

これらの混乱(詐欺?)の原因はどうもオジーの妻シャロンにあるように思われます(当時はまたオジーの前妻がいたため不倫関係)。

この時期に、バンドのマネージャーが前任者からシャロン・アーデン(後のシャロン・オズボーン)に替わり、ランディ、ボブ、リーはバンドメンバーではなく、セッションミュージシャン扱いとなってしまうんですね。

作詞・作曲のクレジットもなければ、参加メンバーとしてのクレジットもルディ・サーゾとトミー・アルドリッヂに差し替え。(ランディだけ例外)。

こんな仕打ちをしたシャロンの言い分としては

「彼らのプレイ、作詞・作曲の貢献度に満足行っていない」

とのことですが、これはいくらなんでもシャロンに非があるように思えます。

プロデューサーのマックス・ノーマンも2人の貢献度を評価していますし。

いや、そもそもシャロンは制作現場に居合わせたわけでもないことを考えると、この頃、“金入りだった“オジーも関与した上での決定なんじゃないかな?

オジーはサバス時代のマネジメントトラブルで、恐ろしい額の税金未納問題が解決していないんですよ、この頃(3作目くらいでやっと払い終えたんじゃなかったか?)。

ランディは波風立てない穏やかな性格だし、金銭や名声などの野心もなかったので、シャロンに対し反発をしなかったんですね。

けれども、ボブとリーは業界歴の長いベテランです。

本来なら当たり前に“バンドメンバー“として得られる正当な報酬が支払われないことに、異議申し立てをするのは至極まっとうなことです。

そして、これに異を唱えたリーとボブは解雇され、バンドメンバーとしての仲間意識があるランディもこの時、実は一緒に脱退しようとしたんですよ、実は。

それをボブとリーの2人が説得してランディは残ったんです。

オジーもシャロンもランディのことを後年まですごく褒めちぎって美化してますが、ランディはこの2人にちょっと引いているというか。

オジー陣営が言うほど、ランディとの関係は蜜月のものではないです。

ランディは眼の前で繰り返されるこの金銭トラブルやら、ライブでの乱痴気騒ぎ(観客が生肉をステージ投げる)にうんざりしていて、飛行機事故で死ぬ前にはツアーバスの中でオジーに対し

「もうロックスターになりたいとは思わない。俺はギターの先生がやりたい」

と、ツアー後の脱退の意思を伝えているのです。

話がランディにそれましたが、ここで解雇されたボブとリーが、オジー陣営を訴えるのはなんと20年近くも経った1998年になってから。

もちろん作詞・作曲のクレジット、メンバーとしてのクレジット、正当な報酬の支払いを要求してのことです。

しかしオジー陣営の勝訴となります。

こんな無茶苦茶されたのに、よく長い間我慢したものだと思います。

おそらくシャロンではなく、オジーと2人の関係だけを言えば良好だったんじゃないかな?

ボブはその後も6作目『ノー・モア・ティアーズ』まで作曲とベースにちょいちょい出戻りしては関与してますからね。

で、その後のリーに関して言うと、オジーバンド脱退後は、またユーライア・ヒープに戻り2007年まで在籍して6枚のアルバムに貢献。

最後は2020年にガンで亡くなっています。享年73歳。

先述した裁判での敗訴により、晩年のリーは破産してます。

すべてを失い、ガンで余命わずかとなったリーは、オジーに関わった2作品のプラチナレコードを送ってくれるように手紙を送ります。

彼が死ぬ前に最後に望んだことがそれだったのです。

そしてオジーはそれを快く引き受け、彼にプラチナレコードを送ります。

死ぬ前にそれほど切望するほど、彼にとってこの2枚の作品に携わったことは誇りだったのでしょう。

素晴らしいプレイをありがとう、リー・カースレイク。