『ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド』(オジー・オズボーン)暴れまくる若きザック・ワイルド!

どうもSimackyです。

本日はオジー・オズボーンが1988年にリリースした5作目のオリジナルアルバム

『No Rest For The Wicked』

(ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド)

を大いに語っていきますよ。

タイトルはグーグル翻訳で訳すと

「悪人は休む暇なし」

だそうです(笑)。

時代への逆行

1988年…時代はサラサラの金髪で華やかなメタルを演奏する、いわゆる『ヘアーメタル』が隆盛を誇り、それまで『黒い革ジャンを着た男たちが聴く音楽』から『若いギャルたちを夢中にさせる音楽』へと変貌を遂げてる頃です。

根暗で物騒でオカルティックで全然モテ要素のなかったジャンルが、一大モテジャンルになっていた時代ですよ。

今からは信じられないでしょうが、

ヘヴィメタルが爽やかさをアピールし、好感度全開のパワーバラードでチャートを席巻していた時代

と言えば、少々手厳しいでしょうか?

そんな時代に爽やかにもなれず(前作でちょっと挑戦してみた)、モテることもなく、むっさ苦しい男たちが喜ぶことを全力でやっていた人達の代表:オジー・オズボーン!

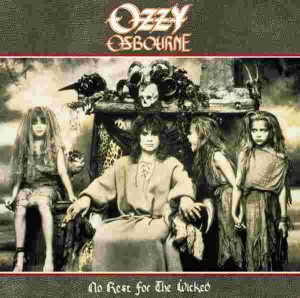

見てくださいこのジャケ。

『キ●ストが少女たちを侍らせている絵』と受け取られても言い訳のしようもなし(笑)。

する気もないのでしょうが。

で、タイトルの意味は「悪人は休む暇なし」ですよ?

これってキリ●ト教関係の団体からクレームとか来なかったのかな?

過激ですね~。

これ中学生の頃、初めてCDショップで見たときは、この少女たちが作り物の人形のように見えて凄く薄気味悪かったのを覚えてますね。

「いかに好感度を稼ぐか?」

という時代に逆行する反抗心がプンプン臭ってきます。

ジャケットのオジーは語りかけてきます。

「メタルはパーリーピーポーの音楽じゃねぇんだぜ?」

そして内容はというと、

「ヘアーメタルでキャーキャー言ってるギャルが安易に手を伸ばすと大火傷を負う」

ような内容です(笑)。

かつてないほどの『毒性』が渦巻いております。

たっぷりと語っていきましょう!

前作と真逆の音楽性

あの天下のオジーがなんと「売れること」を意識した前作4th『The Ultimate Sin(罪と罰)』。

狙い通り、過去最高の売上(全米6位)を記録しますが、音楽雑誌やファンからは「ポップになった」という声が噴出します。

オジー本人もその作風に全然満足いっていないらしく、最も嫌いなアルバムであることを公言してはばかりません。

いかにオジー・オズボーンといえど人の子。

音楽産業に携わる者の宿命として

「売れる実績を持つものだけが自由に表現できる(レーベルとの交渉力を持つ)」

という原則の中で生きているわけです。

それはビートルズだろうがストーンズだろうがデヴィッド・ボウイだろうがフランク・ザッパであろうが例外は一切ありません。

音楽的には不本意だったかも知れませんが、そこで「売った」という実績があるからこそ、今作のような本当に目指したい方向性も目指せるといったところでしょうか?

その内容に関してはオールドファンが「待ってました!」と狂喜するダークで陰湿で反抗的なオーラがプンプン匂い立つ力作となっております。

前作が「ポップになった」と言われていたことに、現代の感覚からすると、少なからず違和感を感じる人もいるかも知れません。

私もその1人でした。

前作を聴いて「これがポップ!?」となりましたから。

現代の我々が思う「ポップ」と、前作が評された「ポップ」は大きな食い違いがあるように感じます。

そこのところを説明しますね。

これはリアルタイムと現代での時代背景が違うからということでしょうが、おそらく前作がそう言われた原因の1つが

「ヨーロッパ的雰囲気」

がなくなったことでしょう。

ロック、ヘヴィメタルの世界ではヨーロッパ的な雰囲気を指す表現で

「じっとり、湿った感じ」

とかよく言います。

それに対し、アメリカ的な雰囲気に対しては

「カラッとした、乾いた」

などの表現を使いますよね。

前作『罪と罰』では「からっとした」という表現が使われますし、メタリカが大問題作『LOAD』を出した時にも同じような形容詞がついて回りました。

つまり前作はいわゆるヨーロッパのヘヴィメタルの様式を連想させる「湿った音使い」ではなく、アメリカンヘヴィメタル、つまり先述したヘアーメタルバンド(=チャートトップ10圏内のバンド)達を連想させる「からっとした」音作りになっていたため、「ポップ(=今の売れ線)になった」と表現されたということでしょう。

「ポップソング」とか「キャッチー」といった意味合いではないということです。

具体的には前作でどういうことをしたのか?

1.キーボードなどの大仰な装飾的メロディの撤廃

2.壮大な展開の廃止

3.クラシカルなスケールを廃したメロディ

こういうコンセプトで作られたのが前作『罪と罰』というわけです。

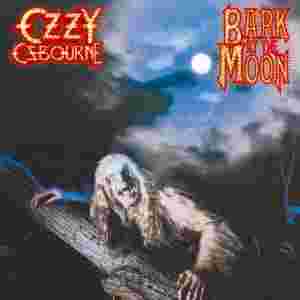

この真反対を体現していたのが3作目『バーク・アット・ザ・ムーン』までであり、ヨーロッパ的なヘヴィメタルであり、オジー・オズボーンを支えるファンが求めていた音楽的方向性だったのではないでしょうか?

そして今作ではそこに戻ってきたので、ファンも狂喜したということでしょう。

新たなギターヒーローという手土産まで携えて。

その内容はいかがわしく、おどろおどろしく、荒々しく、攻撃性が溢れています。

ちなみに次作「ノー・モア・ティアーズ」では「乾いた音(アメリカン)」に思いっきり振り切れますので、今作が好きな人は次作が嫌いという人が私の周りでは割りと多かったです。

私は「ノー・モア・ティアーズ」推しなので、本作推しの友達と喧嘩になったものですよ(笑)。

3代目ギタリスト:ザック・ワイルドの登場

さぁ出ました!

ここから2022年現在までオジーバンドに出たり入ったりしながらも(笑)、何だかんだでオジーバンドの代名詞になったザック・ワイルドの登場です。

これ以降、4代目と呼べるほど正式に作曲から編曲まで携わったギタリストはいません。

ジョー・ホームズの時は「4代目!」とか騒がれたけど、ライブ帯同のみで作曲・レコーディングの前に解雇。

それ以降は、ザックやガスGが参加しても、作曲段階ではほぼほぼ参加させてもらえず、レコーディンクのみ参加という縛りが付いてきます(『ブラック・レイン』でザックが作曲に携わったのが最後)。

なので、「オジーのギタリスト=オジーの相棒」という意味で言えば『オジー・オズボーンのラストギタリスト』になりますかね。

私の場合はこのザック加入後の2作目、オジーソロ通算6作目「ノー・モア・ティアーズ」が入り口だったため、特に思い入れがあるギタリストですし、私の中では

ギタリストの頂点

に位置づけているお人です。

頭の天辺からつま先まで音楽でできていて、誰よりも上手いくせにギターを弾くことを一切怠りません。

大好きなサッポロ黒ラベルを浴びるほど飲みながら、毎日16時間ぶっ続けでギターを弾き続けているという、

ミュージシャンシップが服着て歩いているようなお人。

血管の中には血ではなく、アルコールが流れており、そこを音符のオタマジャクシが泳いでます。

そんなザックはこの当時はまだ21歳。

先述したように今作は

「思いっきりオジーワールド全開で行くぜ!ご要望どおり前作は売ったんだから、もう誰からも文句言わせないもんね!」

という理想的な環境で制作できたわけで、やはりザックは運も持っているんですね~。

作曲作業はオジーの豪邸にザックを呼んだり、ある時はまだ金がないザックのボロアパートにわざわざオジーが行って、くっさい部屋で鼻を摘みながら2人で作曲しました(笑)。

「お前なんか臭うぞ。ちゃんと毎日シャワー浴びろよ。服も毎日洗えよ」

ってオジーがザックを注意してたという、微笑ましいエピソードもあります。

ザックはオジーの最初の嫁さんであるテルマとの間に出来た子ども達と同世代だから、オジーにとっては息子世代と付き合ってることになるわけですが、この2人が馬が合いまくったみたいで、2人でインタビュー受けてる映像見ても中学男子がじゃれ合ってるような雰囲気なんですよね(笑)。

私生活にはダメ出ししたオジーも、ザックの音楽的才能には全幅の信頼を置いていたようで、

「お前の才能を好きなだけ開花させてみろ!」

そうオジーが言っているかのように、自由奔放やりたい放題にやり散らかしております(笑)。

それが全開で感じられるのが#1「ミラクルマン」。

こちらは本人がソロを解説した動画です⇩

21歳とは思えないほどの卓越したギターテクニックに世界中のギタリストが驚愕したとのことですが、まあこんなプレイ聞かされたらぶっ飛びますわな(笑)。

このダウン▶ダウン▶アップのピッキングはどんだけ練習やっても、所詮ドラマーの私にゃ無理でしたし、そもそもこのピッキングハーモニクスは一体何なんだ!?

ザックがやるとなんで「パッフォ~~~!!!」ってなるんだ?

技術力が異次元過ぎてどんだけ凄いのかももはや分かりません。

ただ、個人的には、天才ザック・ワイルドの本領発揮は次作だと思っています。

今作は『ヘヴィメタルギターのテクニックの凄さ』を見せつけたに過ぎず、ザックの才能はもっと幅広く奥深いと感じています。

ギター弾いてる玄人が「凄い」と唸るだけではなく、

ヘヴィメタルとか全く知らない人の心さえも鷲掴みにする、普遍的メロディセンスを持った天才がザック・ワイルド。

それは次作やオジーから離れた後の活動(ソロやプライド&グローリー)でもはっきりしてます。

それから、私は「ノー・モア・ティアーズ」を先に聴いていたので、今作は音の悪さにかなり抵抗ありましたね。

特に前作からのドラム:ランディ・カスティロの音はドラマーとして残念でなりません。

スネアの音が全体と調和してなくて、気になって気になって…。

スネアって一番目立つ音だから、これが好みに合わないというだけで好きになるのに時間がかかった名盤もけっこうありましたよ、過去には。

オジーの作品でいうと、『ブリザード・オブ・オズ』『罪と罰』の音も好きになれなかった…。

次作は凄いことになってんのになぁ。

ザックの音にしてもこもったような音で、

「もっとクリアにしろよ!」

とか思いながら聴いていましたよ、高校の頃。

いかに先代ギタリストのジェイク・E・リーの音作りが良かったか改めて分かります。

けどね、ずっと聞き続けていると音の悪さを跳ね除けるほどの『暴れ馬』のようなエネルギーを持っているアルバムであることが徐々に分かってくるんですよ。

この音の悪さが『インディーズの作品』の持つアンダーグラウンドの荒々しさのように感じてくるんですよね。

私にとって前作『罪と罰』が「オール3」の作品であるとするならば、今作は「オール4」ですね。

「5」はないです。

「この曲超好き!」というのはありません。

AMAZONレビューなどを読む限り、#1「ミラクルマン」を聴くだけでもこのアルバムを買う価値がある、とさえ言っている人もいるので、そういう人にとっては#1などが5になるのでしょうがね。

おそらく次作「ノー・モア・ティアーズ」が好きな人は私と似たような評価かなと。

しかし前作『罪と罰』よりはオジーの歌にフックを感じるところが好きです。

それではおすすめの曲をレビューしていきますよ~。

「ノー・レスト・フォー・ザ・ウィケッド」レビュー

1.Miracle Man

2.Devil’s Daughter

3.Crazy Babies

4.Breakin’ All the Rules

5.Bloodbath in Paradise

6.Fire in the Sky

7.Tattooed Dancer

8.Demon Alcohol

9.The Liar ※ボーナス

10.Hero ※ボーナス

※太字はおすすめ

このおすすめに共感する人は皆無でしょうね(笑)。

「どうしてお前には『ミラクルマン』の良さが分からねぇんだ?」

というそしりは甘んじて受けます。

けれど最初からずーっと聞き続けても未だに気持ちよくなれないんですよ。

前作での「ショット・イン・ザ・ダーク」でもそうだったのですが、ファンに人気の高い曲が必ずしも好きになれるものじゃないですよね?

こういうことってありませんか?

え?私だけ?(笑)。

#2「Devil’s Daughter」は静かになってからの突然切り裂くようなザックのリフが快感指数高すぎて笑いさえこみ上げてきます。

このたっぷりと時間を取ってじっくりとソロを聞かせていく構成なんて、『ダウン・トゥ・アース』以降のオジーではまったく無くなってしまうので、ニンマリしてしまいますよ。

#3「Crazy Babies 」はフックという意味ではこのアルバムで出色の出来だと思いっていて、次作「ノー・モア・ティアーズ」の音質でレコーディングされていないことが惜しまれる名曲だと思っています。

このコミカルさがナイス!

#4「Breakin’ All the Rules」はギターリフが本作中、もっともヘヴィで重苦しいですね。

ハーモニクスの入り方に若干LAメタルな雰囲気もまとってます。

サビでガラッと転調するところが独特で面白い。

#5.「Bloodbath in Paradise」はオープニングのSEがゾクゾクします。

この変な喘ぎ声が女の声に聞こえなくて気持ち悪くて、背徳的な匂いがプンプンするんですよね。

#7.「Tattooed Dancer」はスピードで押しまくる攻撃ナンバー。

このザックのバッキングの忙しないこと!

16分を刻みながらピッキング・ハーモニクスが「パッフォ~!!!」なっとります。

これ大変すぎるだろ。

中間部分ではキーボードの演出を大々的に入れた大仰な展開まで見られ。

「これこれ!これぞオジー!!!」

と膝を叩きたくなります。

#8「Demon Alcohol 」はリフにしてもヴォーカルにしてもドラマティックなメロディのフックを感じられこれまた気持ちいい。

これまた#2同様にソロの構成が圧巻。

これラストで終わればアルバムの印象ガラッと良くなると思うのですが、残念ながら私の買った国内盤ではこの後、ボーナストラックとして「The Liar」「Hero」(ミステリアストラック)と2曲も続くので、ちょっと間延びした感じの印象が拭えないんですよね。

初めてボートラ抜きで聴いた時は

「うわ~、引き締まって無駄のない完璧なアルバムじゃん!」

って驚いたものです。

しかしそうは言っても#10「Hero」は非常にドラマティックな曲のため、#8には劣りますがこれまたラストに相応しい曲だとはいえますね。

#1,5,7,8といったこれまでのオジーにしてはかなりアップテンポで攻撃的な曲が配されたアルバムで、攻撃的でありながらさらにオカルティックな雰囲気までプンプン臭ってきます。

まさに時代に逆行する作風ではありますが、「これぞオジー!」とファンをうならせるだけの雰囲気を持った力作だと思いますよ。