サウンドガーデン 最高傑作はどれだ!!! 全オリジナルアルバム解説

どうもSimackyです。

本日はグランジ・オルタナティブの重鎮

SOUNDGARDEN

(サウンドガーデン)

の全オリジナルアルバムを解説していきますよ~。

え~、サウンドガーデンの概要・セールス実績・メンバー紹介・歴史などはこれまで各アルバム解説をする際に小出しにやってますので、今回は純粋にアルバム解説のみやりますよ。

これまでの記事をまだ読んでいない方はこちらから。

そういうわけなので、今回はいつものようには長くはならないかな(笑)。

それから各アルバムの詳細解説記事のリンク(リンクカード)も貼っておきますので、より詳しく読みたい方はそちらからどうぞ。

それでは行ってみましょう!

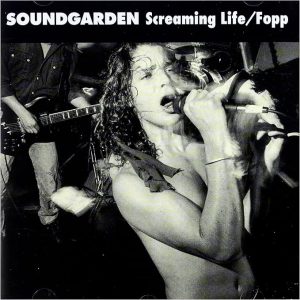

『Screaming Life 』(スクリーミング・ライフ)1987年EP~『Fopp』(フォップ)1988年EP

サウンドガーデンの才能に目をつけたある人が

「金は俺が全部出すからこいつらを売り出すためのレーベルを作ろうぜ!」

ってことで、あの有名なインディレーベルであるサブ・ポップレコードが設立されます。

そしてサブ・ポップから1987年と1988年にリリースされたのがこのEP『スクリーミングライフ』『FOPP』の2枚です(現在は再販版で2枚を1枚にまとめてあります)。

その後、ニルヴァーナらのシアトル・グランジ勢を大いに売り出すこととなるサブ・ポップの発端はなんとサウンドガーデンなんですよ!

彼らこそシアトル・グランジ勢の元祖ということが分かるエピソードですね。

で、内容なんですが、全11曲収録の内、#6『ハンド・オブ・ゴッド』までの6曲が『スクリーミングライフ』、残りの5曲が『FOPP』収録曲となってます。

ニルヴァーナなんかのインディ盤(『ブリーチ』)って、後の音楽性に繋がっていく内容に聞こえるのですが、サウンドガーデンの場合はかなり違います。

この時点では自分たちの特色、強みといったものをまだ模索している段階で、色々試しているものの中に『ハンテッド・ダウン』『ナッシング・トゥ・セイ』のような後のサウンドガーデンに繋がる曲が偶然生まれている、といった感じでしょうか?

「俺達の良さはこれだ!これを聴いてくれ!」

っていうのはこの段階では確立していないですね。

その分『ごった煮』感が半端ない(笑)。

なので、後のサウンドガーデンでは全く聴けなくなる方向性も混ざっており、特に#8『FOPP』なんかはやたらファンキーでまるでレッチリみたいな雰囲気さえ放ってます(笑)。

『ナッシング・トゥ・セイ』は名ライブ盤『LIVE ON 1-5』にも収録されるほどファンに人気が高い初期の代表曲です。

まあブラック・サバス色が強いです。

このアルバムはまだまだ音楽性の模索という段階なので、聴くなら最後に聞いて下さいな。

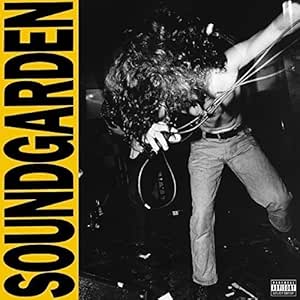

『UltramegaOK』(ウルトラメガオーケー)1988年1作目

インディでの最初の2枚のEPはサブ・ポップで出したのに、フルアルバムはSSTレコードから出しました。

のっけから『フラワー』でオリエンタル・エキゾチックな匂いを放ちまくってて、俄然サウンドガーデンになってきました。

おいおい、めっちゃ貫禄と凄みが出てきたぞ。

変拍子などの複雑なリズム構成、激烈なスピード感、鋼のような重く引きずるサウンド。

「これこそサウンドガーデン!」という要素が数曲で出てきており、興奮します。

特にドラムのマット・キャメロンが猛烈に実力と個性を発揮しだしており、バンドレベルを一気に引き上げてます。

これまでリズムがルーズだったサウンドガーデンが、機械のように正確で引き締まったリズムになっているからです。

もう、EP2枚とは雲泥の差と言ってもいいでしょう。

脱インディ、脱パンク/ハードコアの雰囲気はここらあたりから出てきてますね。

やってることがパンク/ハードコアでも、やってる演奏レベルがパンク/ハードコアバントとは桁違い。

リズム的な実験はさらに難しいものになっており、

ほぼ変態(笑)。

サウンドガーデンの個性はヘヴィなリフだけでなく、マットのドラムあってのものだということがよく分かるアルバムですね。

まだまだボーカリスト・クリスが覚醒していないため、この頃は“4人目の演奏者“といった感じ。

EP2枚同様に後回しにしてもいいアルバムだとは思いますが、だからと言って聞かずにいるとあまりにも勿体ないアルバムでもあります。

特に「サークル・オブ・パワー」「ナチ・ドライバー」の2曲は、サウンドガーン特有のスピード感と変拍子が組み合わさった必殺ナンバーなので、これだけでも“買い“です。

キムのヘヴィリフもかなりツボを付いてくるようになりました。

サウンドガーデンの“基本の型”を作り上げたアルバムかな。

『Louder than Love』(ラウダー・ザン・ラブ)1989年2作目

このアルバムでついにメジャーデビューです。

基本的なフォーマットは前作で作り上げたものですね。

このアルバムで何が変わったって、クリスのボーカルが、いや、クリスの“声“が覚醒し始めたことですよ。

それまでのサウンドガーデンは印象的なリフはあっても、印象的なボーカルメロディが弱かった。

クリスもライブハウスサーキットで自信を付けていることが伺えます。

まあぶっちゃけ言うと、EP2枚から順に聞いてくると、ここでのあまりの変わりように

「あれ?サウンドガーデンにこんな凄いボーカリストいたっけ?」

ってなりますよ(笑)。

「こんなすごい武器もってんなら最初から使えよ」みたいな。

サウンドガーデン、クリス・ソロ、オーディオスレイブ…クリス・コーネルの全キャリアの中で声量・音域だけで言うならばここがピークでしょう。

「つんざくようなハイトーンボーカルは4オクターブをカバーする」とまで言われてたのはこの頃ですよ。

世界中のボーカリストが嫉妬するほどの、持って生まれた声(=才能)で、それは1970年代におけるロバート・プラント(レッド・ツェッペリン)のような存在だったということです。

ただ、そのクリスの天性のボーカルを活かしきれてないというか、

“売れる“という方向にはほぼ使っていない

と言うか(笑)。

アルバム全体としてはさらに重く、さらに暗く、そしてさらにシリアスになりました。

聴いてて病むくらいダークな雰囲気を放ってはいますが、中毒性が非常に高く、このアルバムが好きになってきたらだいぶと末期症状なんで気をつけてくださいね(笑)。

その中毒性の正体って何かというと、キムのリフでしょうね。

キャッチーとまでは行きませんが、快感指数が非常に高い。

それを堪能できるおすすめのナンバーは『アグリー・トゥルース』『ガン』『ラウド・ラブ』ですかね。

しかし、それもある程度聴き込んできたら分かってくると言うだけで、最初のうちはあまりのダークさに面食らうでしょう。

サウンドガーデン初心者の方は前作と本作だけは決して最初に聞かないようにね(笑)。

本作を持って日系人ベーシストのヒロ・ヤマモトが脱退し、次作よりベン・シェパードになります。

『Badmotorfinger』(バッドモーターフィンガー)1991年3作目

本作は彼らの出世作です。

「グランジの名盤100選」とかやると、ニルヴァーナの「ネヴァーマインド」についで2位になったりする名盤です。

セールスとしては200万枚くらい売れて、初めて「売れた」と言えるほどのセールスを記録しました。

しかしそれは『ネヴァーマインド』がブレイクしたことにシアトル勢が引っ張られたから売れたというだけで、本作がコマーシャルな作りに走ったかというとまるで違います。

彼らはただ自分たちが追い求める究極の完成形を求めて、次なる作品を作っただけでしょう。

そしてそれは本作で成就します。

『バッドモーターフィンガー』は、『ウルトラメガOK』から発展させてきた初期サウンドガーデンの音楽性の完成形、集大成と言えます。

ここでやりたいことやりきったからこそ、次作『スーパーアンノウン』で「売る」ということもちょっとは考えるようになったのでしょう(笑)。

特に冒頭5曲の完成度は凄まじく、『神曲』の領域に入ってます。

いや、ほんとに神がかってます。

アルバム全体的に良曲が揃っているにも関わらず、冒頭5曲があまりにも素晴らしいので、ほぼそこしか聴きません(笑)。

この5曲でミニアルバムにしていたら、“伝説のミニアルバム“と語り継がれていたことでしょう。

別段、売れることは意識していないでしょうが、クリスのボーカルにしても、キムのリフにしても、キャッチーさが出てきているんですよ。

クリスの声は前作では「甲高いつんざくような声」でしたが、今回は同じハイトーンボーカルでも“表情“があります。

表現力が増しているんですね。

しっかりと自分の声を使いこなし始めたというか。

キムのリフはようやくアンダーグラウンド臭さが抜け始めたというか、メジャーらしい王道リフにかなり近づきました。

先述した冒頭5曲を神曲たらしてめているのは、キムのリフなくしてはありえないでしょう。

ドラムのマットは相変わらずリズムマスターで、あらゆるリズムトリックを職人芸のように駆使しており、ようやくそれを活かせる技量にメンバーが育ってきた感があります。

それまではマットがやはり頭一つ抜けていましたからね。

そして今回の影のMVPは新加入のベン・シェパードで、彼は単なるいちベーシストに収まらず、作曲にガンガン意見を出していく人で、クリスもキムもベンが加わったことでこれまで以上にクリエイティブな制作環境になったと言います。

至るべくして至った境地。

サウンドガーデン聴くならまずはこっからかな?

『Superunknown』(スーパーアンノウン)1994年4作目

これがサウンドガーデンの代表作です。

グランジというジャンルの中で評価が高いのは先述したように『バッドモーターフィンガー』なのですが、一般的な認知度で言えばこれが決定版でしょう。

なぜなら全世界で1000万枚以上のセールスを記録し、彼らの代表作どころか1990年代ロックの代表作にさえ数えられるからです。

つまり、どういうことかと言うと、

本作『スーパーアンノウン』はもはやグランジではない

ということです。

彼らが『ウルトラメガOK』『ラウダー・ザン・ラブ』『バッドモーターフィンガー』で推し進めてきた音楽をグランジと呼ぶのであれば、本作はグランジではないでしょう。

シアトルのアンダーグラウンドシーンでやっていた音楽を発展させてきて、その集大成として生み出したのが前作『バッドモーターフィンガー』。

前作は『グランジ卒業アルバム』と呼んでも良いかもしれません。

本作はそこから新たな次元へと移ってるんですよね。

やりたいことだけに没頭してきて、それを成し遂げた時に、ふと冷静になってシーンを見渡してみると、自分たちの立ち位置が変わっている。

シアトル・グランジが世の注目を集めて、その筆頭として自分たちがメジャーに殴り込みをかけたわけだけど、ニルヴァーナにしても、パール・ジャムにしても、アリス・イン・チェインズにしても、もはやグランジとかいうくくりとかは関係なく、1つのバンドとして個性を確立し、広く認知されている。

もはや誰も

「サウンドガーデンこそがグランジの筆頭だ!」

とかいう議論なんてしてないぞ、と。

じゃあこれからは、自分たちが「グランジのサウンドガーデン」ではなく単なる「サウンドガーデン」として認知してもらうような作品を作っていかなきゃならない。

おいおい、その意味でいうと、俺達って後輩にわりと差をつけられてるぞ、と。

あいつらはとっくに、もっと広い土俵で勝負してるじゃねぇか、と。

ちょっとクレバーすぎじゃねぇかよ、俺達は野武士みたいに無骨にやってきたってのによ、みたいな(笑)。

グランジ四天王と呼ばれるバンドの中で、一番先輩だったのに、一番後になって売れることを真剣に考えたバンド、それがサウンドガーデンなのです(笑)。

売れることも考えずやりたい放題にやって生き残ってきたんだから、こっちの方が実は誰にも出来ない偉業なのですが、

「よし、俺達も売れるぞ!」

と思ってすぐに1000万枚セールスを作ってしまうのも破格の偉業ではあります。

というわけで、本作からは作風がガラッと変わります。

ギター、ベース、ドラム以外の楽器も結構入ってきます。

この新生サウンドガーデンの方向性は、次作でも、そして解散・再結成を経た2012年の『キングアニマルズ』でも貫かれます。

これまでと一番違うポイントは『歌が主役』という点でしょう。

ヘヴィネス、スピード、テクニカル、ダークさ、というこれまでのサウンドガーデンの特徴は、全く無くなるわけではありませんが、減退しますね。

マットがドラマーとして存在している以上、変拍子などのサウンドガーデン独特のリズムトリックは相変わらず印象強いですが、ブラック・サバス直系のヘヴィネス・ダークネスはかなり弱まります。

クリスにスポットライトがあたり、キムの存在感が薄くなっていく、というかね。

そしてこのアルバム特有の特徴という点では、そのサウンドメイキングでしょう。

当時売れっ子だったマイケル・ベインホーンをプロデューサーに迎えたことで、変態的なまでに分厚いサウンドを追求し、本作でしか味わえない特殊なサウンドを生み出しました。

これはね、かつての私もそうだったのですが、受け付けない人はまったく受け付けないと思いますよ。

特に前作『バッドモーターフィンガー』のギンギンのメタリックサウンドが好きな人からすると、

「このこもったようなギターの音はもっとクリアにできんかったの!?妙に柔らか味のあるこのスネアの音はやめてくれよ!」

ってなると思います。

このサウンドが好きな人からすると

「音の塊にぶん殴られたような衝撃を受けた」

と表現するでしょうがね。

ここでサウンドガーデンが確立したサウンドは時代のトレンドになり、なんとあのメタリカまでもが『ロード』で、そしてエアロスミスが『ナイン・ライブス』で踏襲することになります。

ホントにまんま踏襲してて驚きますので一回聴き比べてみてください。

自分たちよりも大先輩の大御所にさえ影響を与えた強烈なアルバム。

一般人ではなく、ことミュージシャンへの影響力という意味では、この時期のサウンドガーデンほどそれが強かったバンドはいなかったでしょうね。

ちなみに、極端にサウンドガーデン人気が低い我が国では、唯一まともに聞かれたサウンドガーデンのアルバムだと思います。

『Down on the Upside』(ダウン・オン・ジ・アップサイド)1996年5作目

解散前のラストアルバムです。

音楽的に目指しているものは前作から大きく逸脱していませんが、サウンドメイキングが変わりました。

職人マイケル・ベインホーンによってプロデュースされた前作のサウンドは、彼らからすると『オーバー・プロデュース』だったようで、

「あんなものは本来の俺達の姿ではない!」

と、違う方法論を試みました。

本作では『等身大のサウンドガーデン』を目指して作られてます。

マイケル・ベインホーンはとにかくオタクなまでにサウンドメイキングを追求したので、今回はそこではなく、有機的なバンドサウンドやグルーブを追求してます。

そのため、前作が大好きだった人からすると

「音がスッカスカやがな!しかも重さがなくて軽すぎるぞ!」

となってしまい、評価が著しく低い作品だと思います。

個人的な好みですが、私は前作よりこっちが取っつきやすくて好きになりやすかったですね。

この作品が名盤だと認識されていないのは悲しいです。

前作に比べ『音がスッカスカ』に感じられる部分は、言い換えれば生々しいライブのようなバンドサウンドと言えますし、『重さ』が弱まった分、前作で完全に封殺された『スピード感』が復活しています。

そしてこの『スピード感』というのは、サウンドガーデンにとって非常に重要なファクターだったということに改めて気付かされるアルバムです。

そのスピード感を堪能したいなら『タイ・コッブ』『ノー・アテンション』『アン・アンカインド』。

特に『タイ・コッブ』は強烈で、本作に否定的な意見の人でさえ

「この曲だけは素晴らしい」

と言うほど、問答無用にかっこいいですよ。

サウンドガーデンで一番好きな曲を挙げろ、と言われたらこれかな?

また、前作でサウンドプロデュースに費やしていた膨大な時間を、作曲の時間に当てているため、今回はこれまでで一番音楽性の幅が広がっていると思います。

『ブート・キャンプ』のようなレイドバックして肩の力を抜いたナンバー、『バーデン・イン・マイ・ハンド』のようなマンドリンを導入した南部サウンド、前作ばりに音の重厚さで攻めてくる『ネバー・ザ・マシーン・フォーエバー』などなど、非常にバラエティに飛んでいて、トータルタイム65分の割にはあっという間に聴けます。

はい、隠れ名盤認定!

この後、ワールドツアーでの疲労とストレスが限界に達し、バンドは

「やりたいことやりきったから解散!」

と誰もマネできないほどの潔さで1998年に解散します。

『King Animals』(キングアニマルズ)2012年6作目

1998年の解散から、クリスはソロで1枚~オーディオスレイブで3枚~ソロで2枚と作ってきて、いよいよサウンドガーデンの再結成に動きました。

2012年-1996年=16年ぶりとなるニューアルバムです。

無事、メンバーチェンジもなく再結成できてなにより。

ガンズみたいに

「アクセル以外にオリジナルメンバー残ってないじゃん!」

ってならなくて一安心(笑)。

一度解散はしてしまいましたが、原因は決して音楽的方向性の不一致などではなく、過密スケジュールによる疲弊だったわけですからね。

そのことを証明しているアルバムと言えますよ。

だって、16年も間が空いたにも関わらず、『スーパーアンノウン』~『ダウン・オン・ジ・アップサイド』までの流れをあまりにも自然に受け継いでいるのですから。

不自然さや作為的なものを一切感じない再結成アルバムって、かなりレアですよ?

「やりたいことやりきった」

とか言ってても、彼らはあのメンバーで音楽を作り続けたかったし、その先に目指していたものがはっきりあったんですよ。

そういうことが音から伝わってくる素晴らしい作品です。

っていうかそんな経緯は関係なくても、実際に凄いアルバムです。

クリスのソロにもオーディオスレイブにもここまでの傑作はなかったのでは?と感じるほどに。

何と言っても、マット・キャメロンの存在感は凄いな~。

#2「ノン・ステート・アクター」の変拍子を聴いた瞬間、完全にサウンドガーデンワールドに引き込まれます。

ぶっちゃけ、彼が叩いているとそれだけでサウンドガーデンになってしまうではないですか!

まるでレッド・ツェッペリンにおけるジョン・ボーナムです。

この時期はパール・ジャムと掛け持ちして叩いていたけど、パール・ジャムでは彼の本領は発揮されてません。

サウンドガーデンのメンバーで集まった時にのみ生まれるマジックが起きている、ということでしょう。

それはクリスにも言えて、オーディオスレイブの時から、声もかなりハスキーになって、かつてのクリスを知るものとしては

「う~ん…歳だからしゃーないにしても、もうそんないきってシャウトしなくてもいいんじゃない?」

っていう印象でいました。

しかし、サウンドガーデンだとこの声がハマってしまうのは一体どういうことなのでしょう?

バンドサウンドは16年も時代が進んだことにより、非常に現代的で瑞々しいサウンドになりました。

過去ではなく、まさに2012年当時最先端の音を鳴らしてます。

また、これまでで一番コマーシャルな作りになっているため、サウンドガーデン初心者が入門するのにもおすすめできます。

しかし、一聴するとシンプルな中に、実はかなりの情報量を詰め込んであり、聴けば聴くほど色々発見があります。

付き合いが長くなるに連れ、よく出来たアルバムだな~と感じます。

このアルバムの後、クリスはソロアルバムを1枚リリースし、

「よし、来年からはサウンドガーデンのニューアルバムを出すぞ!」

とサウンドガーデンのツアーをしている最中の2017年、突然亡くなってしまいました。

ライブが終わった後のホテルで自ら命を絶ちます。

そのため本作がサウンドガーデンのラストアルバムとなります。