アンジェラ・アキ全オリジナルアルバム解説&ヒストリー

本記事はプロモーションを含みます。

どうもSimackyです。

本日はアンジェラ・アキの

全オリジナルアルバム解説をやっていきますよ。

いや~、最近、アンジーが私の中で注目度No.1なんで、今日はその出会いから徹底的に語っていきますよ!

くっそ長くなるかもしれませんが、それはいつものことなんで(笑)。

それでは張り切って行ってみましょう!

イェイイェぇぇぇぇぇ~~~~~!!!

アンジーとの出会いは“隠れ名曲”

まさか私がアンジェラ・アキをこの全アルバム解説で取り扱う日が来るなんて、感慨深いです。

一番音楽にどっぷりだった1990年代の青春時代と違い、社会人になって仕事が忙しくなり、もう音楽をほとんど熱心に聞かなくなった日々が続いていた頃、単身赴任で転勤して、テレビもない社宅兼事務所で娯楽と言えば会社用ノートパソコンで観るYoutubeのみという生活。

「X(JAPAN)のレア動画はほとんど見尽くしたし、かと言って最近の音楽を開拓するほどには音楽に興味ないし、アニメ観てたほうが音楽よりよっぽど楽しいよね」

と、違法アップロード(この頃はかなり規制がゆるかった)ニメを観まくっていたある日、レコメンドでなぜかアンジェラ・アキの『ある曲』が表示されていたんです。

それがこの曲⇩

これはマジで雷に打たれたような衝撃を受けましたね。

ロックにおいてさえ久しく味わっていなかったほどの、魂が揺さぶられる瞬間っていうんですかね?

「この天才は誰だ!?」

って思いました。

ごくごくシンプルなピアノの弾き語り。

しかし、あまりにも現代の音楽からかけ離れた、いや、あらゆる時代のトレンドを飛び越え、100年、200年と残っていけるような普遍性を持っていました。

その曲名は

『KISS FROM A ROSE』。

なんとシールというイギリス・ソウルミュージシャンの曲をカヴァーしたものだったんですよ。

「あ、じゃあ、このアンジェラ・アキって人が天才なんじゃなくて、この曲を元々作ったシールって人が凄いだけなのね。なあんだ、興奮して損した。」

と、シールの原曲を調べてみます。

「ふむふむ、シングルリリースして『ネバーエンディング・ストーリー3』の主題歌ね。そこそこ売れる、と。で1年後に今度は『バットマン』のサントラとしてシングル再リリースされて、今度は大ヒットする、と。さらにグラミー賞にもノミネート、と。」

なるほど、世界的にかなりのヒット曲のようですな。

で、聞いてみるのですが…

「おや?原曲はピアノ弾き語りじゃないんだ。うーーーん、良いのは良い。けれど、ここには俺の心を芯から震わせるほどの

マジックが起きていない」

と思いました。

つまり、原曲を超えていたんですよ、このカヴァーは(もちろん私のいち意見です)。

確かに、アンジェラ・アキが作った曲ではなかった。

その意味ではアンジェラ・アキという人が天才作曲家というわけでは、どうやらないようだ。

けれども、いや、だからこそ、

こりゃ天才だな…

と再認識しました。

ピアノ弾き語りにおける表現力のオバケだ、と。

世の中では『名曲を作曲する才能』ばかりが評価されがちですが、『曲をアレンジ(編曲)する才能』というのもこの世には存在するんです(アンジーの凄いところはこの両方を兼ね備えていることだと後々分かってくるんですが)。

曲を名曲たらしめるのはアレンジ次第っていう部分が大きい。

ただ、『KISS FROM A ROSE』は原曲も大ヒットしているので、「アレンジこそ全てだ!」とまでは言いませんけどね。

私の大好きなXで代表曲の『紅』を例に挙げましょう。

もともとYOSHIKIがインディ時代に作曲した『紅』はちょっとアニソンっぽい歌謡曲ノリのナンバーだったんですけど、客受けが悪いから一時期ライブハウスでは演らない曲になってました。

それをメンバーのHIDEやTAIJIがアレンジすることにより、怒涛のスピード感とドラマティックな展開を持つX屈指の人気曲に生まれ変わりました。

アンジーの場合もこれみたいなもので、『KISS FROM A ROSE』の持つエネルギーを、作曲者とは違った観点からより深く見出し、それにオリジナリティを加えて具現化してます。

それをピアノ弾き語りという表現手段でやるということに特化した才能です。

かなりガチなカヴァーで、カヴァーにありがちな安直な雰囲気やリラックスしたムードは微塵もなく、ひたすら緊張感が張り詰めています。

そもそも原曲にこの緊張感が無いにも関わらずどうしてこうなるかな~。

『触れれば切れる』という表現がピッタリくる緊張感というか、集中力というか。

特筆すべき点を挙げるならば、歌詞の前半が日本語であること。

普通、カヴァーってそのまま英語で歌うことがほとんどだし、ましてやアンジーは英語ペラペラなのに、そこをあえて

「日本語で歌ったらハマるかも」

って考える発想がすごい。

で、実際、字余りとかも一切なく、見事なまでにフレーズが音符にぴったり合っているこの譜割りの妙!

職人技です。

こういうのって往々にして「もう聴いちゃいられない!」ってくらい、かなりダサくなりがちです。

それが分かっているからか、これはかなり真剣に考え抜かれている印象。

言葉の選び方にものすごくセンスがある。

安易に言葉を選ばず、フィーリングもぴったりでありながら譜割りにも当てはめるのは、相当な試行錯誤があったはず。

日本語にすることで、原曲になかった魅力をプラスさせ、曲を生まれ変わらせている。

さらに圧巻なのが、後半の英語歌詞部分。

ほぼほぼネイティブの発音で、しかも囁きからシャウトまで、強弱のダイナミックたっぷりに、まるで打楽器と化したピアノで生み出すビートに乗せてリズミカルに歌い上げるボーカルラインはもう…感動を言語化するすべを私は持ち合わせません。

アンジーが弾き、アンジーが歌うことで、そこにマジックが生まれているんです。

これはもうアンジーの曲だと堂々と言ってもいいです(シールに怒られるよ?)。

表現を変えると

カヴァーがオリジナルの域にまで昇華されている

とでも言いましょうか。

当然、アンジーの曲の中で一番好きです。

アンジーはカヴァーも結構やってるんですけど、この曲だけ次元が違う凄みを感じます。

「こんなとんでもない才能が一体いつ日本に現れてたんだ?」

お恥ずかしながら、この時点で2011年。

アンジェラ・アキがデビューしてからすでに5年くらい経ってました。

いや~、己を恥じましたね、この時ばかりは(だってテレビ全く見ないから:笑)。

野球で例えるならば…

1塁ランナーにリードされ過ぎて、2塁ベースさえも回ってしまうくらいリードされた段階になって初めて盗塁の危機に気がついたピッチャー

ってくらい恥ずかしいですよね。

気づくの遅すぎだろ。

そんなピッチャーおるかいな。

「危機に気がついた」じゃなくて、もう盗塁成功しとるぜ。

この曲ってシングル『This Love』のカップリング曲だし、カヴァーアルバム『Song Book』にしかアルバム収録されていないから、アンジーファンの人でも意外にノーチェックだったりするんじゃないかな?

これだけの名曲、名カヴァーにも関わらず、私の聴いているスポティファイでは再生回数トップ10に入ってませんので。

で、この記事を読んで「よし、これから聴いてみよう」という方は、こっから大事な話なんでちゃんと読んでくださいね?

『Song Book』に収録されたバージョンは新録で、ピアノも歌も録り直してます。

はっきり言って、このヴァージョンには殺気が足りないと言うか、いまいちシビれませんでしたね。

私が雷に打たれたように衝撃を受けたのは

シングル『This Love』のカップリングバージョン

の方です(先ほど貼り付けていたYoutubeのバージョンがそれです)。

これはもう、全然違うというか、ボーカルとピアノの鬼気迫る表現力が凄すぎるので、カップリングバージョンを必ず聴いてもらいたい。

もうキレッキレ。

この違いって、アーティストとして成功する前(2005年)のアンジーと成功した後(2012年)のアンジーの違いっていうことだと思います(2012年がスランプの時期というのもありますが、それは後述します)。

野心、ギラギラ感、殺気、必死さ、ハングリーさ、集中力…そういったものが極限に研ぎ澄まされていた時期が1stアルバムを制作してた頃だったんじゃないかな。

聴き比べてもらえば、私の言っていることはすぐに分かると思いますよ。

いまさらシングルCDを探しなさい、とは言いませんので、ストリーミングで探してみてくださいな(ストリーミングやってない人はYoutubeでリピートしてね)。

さて、あの出会いから14年も経って、今年の夏のELEVENツアー熊本城ホール公演に見に行ったのですが、あらためてその才能を見せつけられました。

全16曲全てピアノの弾き語りで通してくれましたから、まさに私が『KISS FROM A ROSE』に感じた彼女の表現力の真髄を余すこと無く味わった感がありましたね(あれで『KISS FROM A ROSE』もやってくれたら完璧だったんでしょうが)。

同じツアーでも他の公演では全編弾き語りではなかったみたいなので、これは幸運だったですね。

やっぱりアンジーは私が最初に見込んだ通りの”ピアノ表現のオバケ”だったことを確信しましたよ。

そんな彼女が来年2026年にはニューアルバムを出して、全国ツアーもするって言うんですから、そら今は超熱い時期なんですよ。

この全アルバム解説で予習して、ツアーに備えていきましょうや!

アンジェラ・アキ概要

アルバム解説に入っていく前に、アンジェラ・アキの概要をざっくりと解説しましょう。

アンジェラ・アキは通称「アンジー」。

名前からしてハーフっぽいのですが、実際ハーフです。

父親はなんと!日本人なら一度はCM見たことがある、あの『英会話のイーオン』の創業者=安藝 清(あき きよし)、母親はアメリカ人です。

ということは?

そう。

社長令嬢なのです。

はいはいは~い、それが分かったらこっからは正座して読んでね~(お前が偉そうにすんな)。

そういうわけなので、アンジーの本名は

『安藝 聖世美(あき きよみ)・アンジェラ』

です。

漢字が難しすぎて画数が多すぎるため、テストの時は名前書くだけで時間の半分は持っていかれそうです(どんだけ?)。

アンジェラ・アキの『アキ』が下の名前ではなくまさかの名字とは意外だったでしょ?

ルックスや生い立ちから帰国子女的なオーラがプンプンなんですが、四国は徳島県の生まれで、

思いっきり徳島弁をしゃべりまくるので、初めて喋っている映像を観た時は軽く衝撃を受けましたね。

「な、何じゃ!?アメリカ帰りの美人シンガーかと思ったら、中身は大阪のおばちゃんみたいやんか!?」(怒られるよ?)

まあ、大阪のおばちゃんとか言ってますけど、それはキャラがって話なだけで、この徳島弁(阿波弁)っていうのが、普段テレビで聞き慣れているいわゆる関西弁とはちょっとイントネーションが違って、

「この人は一体どこの人なんだろう?やたらなまってるけど」

っていう印象を残します(関西のどこかっていうのはなんとなく分かるけど)。

大阪と京都の中間というか。

世代的には1977年生まれなので、私の1個上なんですよね。

COCCOとか安室奈美恵と同い歳で、椎名林檎、浜崎あゆみの1個上。

しかしながら、高校からアメリカ(ハワイ~ワシントン)に移り、音楽活動の下積み時代をアメリカで送っていたため、日本におけるデビューはこれら同世代のアーティストよりもかなり遅れます。

ようやくシングル『HOME』でメジャー・デビューを果たすのは、先述した同世代女性アーティストよりだいぶ遅れた2005年になってからで、アルバム『HOME』はさらにその1年後の2006年。

デビュー時点で28歳。

同い歳の安室奈美恵のソロデビューが1995年、一個年下の椎名林檎、浜崎あゆみが1998年のデビュー。

ということを考えると、アンジーのデビューがいかに遅かったのかが分かるでしょう。

日本に戻ってきた時点ですでに26才だったため、「色々と売り込みをかけても『年齢が足枷となって』なかなか取り合ってもらえなかった」との本人談ですが、それは年齢じゃなくおそらくは大阪のおばちゃんキャラが

あ!なんでもないです。

あの天才フレディ・マーキュリーもクイーンがデビューした1973年時点で27歳だったのですが、後にまばゆいばかりの才能を煌めかせる人でも、デビューまでに苦労している人っているんですよね。

けれども、こういう人の活動って地に足がついているというか、音楽業界とか時代のトレンドとかに流されずに、自分が本当に志向する音楽をブレずに追求する印象があります。

シングルがいきなりバカ売れしてバラエティなんかのテレビ番組にまで引っ張りだこになったりとかすると、やっぱり振り回されるじゃないですか?

全然普通に活動は続けているのに、その後のシングルがバカ売れしないと「もう落ち目だ」って見られたり。

アンジーの場合はペースを乱されるような“バカ売れ”がなかったんですよね。

CD市場のピーク(1998年)が完全に終わってからのデビューなんで、一番売れた『手紙』でも20万枚程度だし、

他のシングルも10万枚以下のセールスです。

楽曲の持つクオリティの高さからすると信じがたいほどのセールスの低さなのですが、時代が悪かったとしか言えませんね。

シングルは業界の形式上、アルバムのプロモーションのために出しているといった感じで、アルバムを聴かせることに集中している印象があります。

アルバム曲がビックリするくらい良くて、よくありがちな『シングル曲とアルバム曲のクオリティの落差』みたいなのはほぼありません。

アルバムに数合わせ曲、捨て曲がない。

そういう充実した内容のアルバムを、しっかりとコンスタントにリリースしていく活動を行います。

2006年の1stアルバムから2012年6thアルバムまで、ほぼ毎年のようにリリースされたオリジナルアルバムは、どれも甲乙つけがたいクオリティを誇ります。

そして2014年の活動休止までのシングルはたったの12枚で、アルバム未収録曲は一切ありません(B面曲は未収録もあるけど)。

このことからもシングルセールは狙っておらず、あくまでアルバムの宣伝としての位置づけであったことが見えてきます(まあ、そもそもシングルなんて売れる時代でもないし)。

2014年の活動休止の理由は

「アメリカへの音楽留学」

とのことで、「映画音楽やミュージカルなどの違う分野での活動を睨んでるんだろうな」と思いきや、あまり表立った活動も特にないまま、10年が経ってしまいました。

実質、引退状態にあったようですね。

しかし、2024年に公開されたミュージカル『この世界の片隅に』の音楽を担当し、そこに提供した楽曲を自分で歌い上げたアルバム『アンジェラ・アキSings~この世界の片隅に~』を2024年4月にリリース。

ここからミュージシャンとしてのスイッチが入ったのか?

2025年7月より11年ぶりとなる全国ツアー10公演を敢行。

11年間、アンジーの復活を心待ちにしていたファンたちに期待通り、いや、期待以上のパフォーマンスを見せてくれました。

いや~、ほんとに涙が勝手に流れましたね。

さらに、ツアー中に語られた

「来年年明けにはニュー・アルバムを出しますから、またツアーで来ますよ!」

に私を含め、ファンたちは狂喜しております。

それでは、ファンの方たちには次回のツアーに備えた『復習』ということで、まだアンジーを知らない方たちには『予習』ということで、全オリジナルアルバム6枚、カヴァーアルバム『Song Book』、そして現時点での最新作『この世界の片隅に』まで、一挙に7作品を語っていきますよ~。

『HOME』2006年リリース 1作目

初っ端から最高傑作です。

アンジーは10年くらいインディでの下積みを送っていたので、この『HOME』は何百曲と作ってはお客の前で披露して、そして淘汰されてきた中で生き残った精鋭中の精鋭楽曲たちで構成されています。

この10年っていうインディ期間が、どれだけ長く、どれだけ濃いのか?を想像しやすくするために、同世代の女性アーティストで例えますね。

アンジーと同じ1977年生まれのCOCCO(こっこ)で言うなら、1996年にデビューして4枚の傑作をリリースしブレイク、2001年にあまりにも唐突な衝撃の引退。

そして5年も休んで沖縄で色んな活動をしてから、復帰アルバムが2006年なんですから。

分かります?

COCCOがこんな山あり谷ありの活動している期間がすっぽり収まるくらいの間、アンジーはずーーーっと曲作ってライブハウスまわりしてたんですよ?

ほぼ修行僧です。

アルバムで言うならば7,8枚はリリースしててもなんら不思議ではない期間の長さなんです。

何百曲も作ったというのは誇張でもなんでもないどころか、1000曲以上は作っていたっておかしくない。

その10年を1枚のアルバムに集約したんです。

10年間の集大成というか、当時の彼女にとってのベスト盤と言えるでしょう。

いや、それどころか人生のベストかも。

お客の反応が悪かったものはボツにし、人気があったものだけが次のライブに生き残っていくんだから、すでにマーケティング調査は完了済みとも言えます。

どの曲も自信満々でしょう。

先ほど、「活動休止までにシングルはたったの12枚」と言いましたが、実はそのうち1/3にあたる4枚がこのアルバムに収録されてることからも自信のほどが伺えます。

つまり、本作はもっともシングル曲を多く収録していることになり、当然、もっとも代表曲が集中してます。

『HOME』『心の戦士』『KISS ME GOOD-BYE』『THIS LOVE』ですね。

いや~、10年間の集大成ってだけでもやばいっていのに、ここで天才作曲家との出会いがありますからね。

オープニングを飾る『KISS ME GOOD-BYE』はPSゲーム『ファイナルファンタジー(通称FF)12』挿入歌なんですが、ゲームのものとは違い日本語バージョンになってます。

こちらはゲーム版で、英語バージョン⇩

作曲はゲーム音楽界の重鎮である

植松伸夫(うえまつのぶお)。

あのファイナルファンタジーの全音楽を初代からずっと担当してきたお人。

私は初代FFの頃(1987年)からゲームのファンであると同時に植松先生の音楽のファンで、すでに小学生の頃にはFFサントラを聴き漁ってました(実は私はゲーム音楽マニア)。

これまでオジー・オズボーンやらXやらでロックやメタルの洗礼を受けたことはこのブログでも語ってきましたが、それよりもずっと以前の出会いです。

そもそも人生で“音楽鑑賞“という行為をするようになったきっかけが、植松伸夫氏やドラクエのすぎやまこういち氏なんですよね、実は。

なので私にとっては“音楽の先生”みたいな人です。

植松先生はもっぱらゲーム音楽のインストゥルメンタルが専門なのですが、ここぞという時には王道の歌ものをかなりの傑作で仕上げてきます。

昔はFF8の挿入歌『アイズ・オン・ミー』に中国人歌手のフェイ・ウォンを起用し、日本で大ブレイクさせた実績を持ちます⇩

確かその年の洋楽部門で年間最多売上シングルになったはず(50万枚以上のセールス)。

あまりにもブレイクしすぎて、フェイ・ウォンが日本のドラマ『ウソコイ』にまで出るとは(笑)。

この『アイズ・オン・ミー』はアンジーも後にシングル『心の戦士』のB面でカバーしてるんで、youtubeで探してみてください(ライブ映像もあります)。

それにしても、すでに中国ではトップスターだったけど日本では無名だったフェイ・ウォンの時と同様、まだ全然無名だったデビュー前のアンジーを起用するあたり、やはり植松先生は只者ではない。

アンジーのオリジナルソングの中では(つまりカヴァー曲以外)、唯一の外部ソングライター作曲になります。

実はここでの植松氏とアンジーのやり取りで非常に重要なエピソードがあるんですよ。

植松氏はこの曲をアンジーに渡す際、

「シンガーとして渡された曲をただ歌うのではなく、

シンガーソングライターとしてどう表現するかを追求してくれ」

と伝えたそうです。

つまり「好きに解釈して好きに歌ってくれ」と。

そうした方が楽曲がさらに良くなることを予感していたのかな。

っていうか気が付きました?

そう、これって先述した『KISS FROM A ROSE』が、カヴァーなのにも関わらず、ほぼオリジナルの域にまで昇華されているっていう話に繋がってくるんですね。

植松氏に渡された『KISS ME GOOD-BYE』の原曲をシンガーソングライターとして解釈し、自分のオリジナルとしてアウトプットする。

さらに自身のアルバムに収録する際は、もともと英語版だったものを日本語に解釈して、歌い直してます。

ね?

『KISS ME GOOD-BYE』でも『KISS FROM A ROSE』でも、原曲に向かう基本姿勢が一貫しているんですよ。

つまり『KISS FROM A ROSE』におけるあの驚嘆すべきアレンジも日本語意訳も、もともと『KISS ME GOOD-BYE』でやったことが発端となって始まった、と推測できるわけです。

ただ、この2曲はどちらが先に録ったのかがタイミング的に微妙なんですよね。

もしかしたら植松さんがアンジーの『KISS FROM A ROSE』のカバー音源を先に聞いたからこそ、「(そういう才能があるんだったら)シンガーソングライターとして解釈して歌ってくれ」っていうオファーになったのかもしれません。

まあ、どちらが先だったにせよ、デビュー前後に受けたこの植松氏のアドバイスは、その後のアンジーの『表現者としての姿勢』に影響を与えてることは間違いないんじゃないかな?

その後もアンジーはシングルのB面で洋楽を日本語に意訳してカバーすることを継続していくからです。

そう考えると、植松先生との出会いがなければ、後のNHK番組『アンジェラ・アキのSONG BOOK in English』やカヴァーアルバム『SONG BOOK』も生まれなかったのでは?

重要過ぎるエピソードですね。

っていうか、アンジーの眠れる才能をそこまで見抜くって…さすがは植松先生。

皆さん、ファイナルファンタジーの音楽も死ぬほどかっこいいので、この機会に是非一度聞いてみてくださいな。

おすすめは…FF1.2.3.4.5は問答無用の名盤…8も傑作、10も最高だよな~…

うーん、全部良いのですが、せっかくなので『アイズ・オン・ミー』が入ってる『FF8』から聞いてみてちょ。

個人的にも『8』が植松さんの最高傑作だと思うので。

さて、『KISS ME GOOD-BYE』の話がやたらと長くなりましたが、シングルを4枚も繰り出して宣伝したので、当然のことながらアルバムとしてのセールスもここが頂点の55万枚。

時代的にもCD不況が加速していきますので、以降、アンジーのアルバムは回を追うごとにセールスは下降していきます。

ということもあり、本作がデビュー作であり、アンジーの代表作と呼べるでしょう。

『KISS ME GOOD-BYE』以外のシングル3曲も申し分ないほど素晴らしい。

特に私が好きなのは『This Love』。

アンジーバラードの王道中の王道!

いつもアンジーの全曲をシャッフルして流し聴きしている時でも、この曲が始まった途端「ハッ」と惹きつけられます。

それくらい楽曲として放つものが大きいです。

アンジーの楽曲の中でトップ5に入る傑作だと思ってます。

そして耳に残ってしょうがなかったのが『心の戦士』ですよね、やっぱり(笑)。

「イェイイェェェェェェェ~♪」

は耳に取り憑いた地縛霊のように、こびりついて離れない。

そりゃ青木さやかの誇張気味のモノマネも仕方がない(笑)。

本人、根に持ってるみたいでMCでこんなこと言ってました⇩

やっぱ関西人はMCやらせてもしっかり笑いを取りますね(笑)。

しかし、これらシングル曲が入っているから素晴らしいとうことではなく、実際アルバム曲もかなりいいんですよね。

シングルカットしてもなんら遜色ない『Love is over now』『ハレルヤ』、軽快なピアノがポップで「トレンディドラマの挿入歌か?」っていう印象の『Music』『奇跡』、しっとりと弾き語りで聴かせる『お願い』『大袈裟に「愛してる」』『Your Love Song』、アルバムにもっとも起伏をつける役割を持っている少しダークな『宇宙』などなど、良曲が並びます。

アンジーのようなスタイルの場合、アルバムに13曲も入れたら

「どれも似たような曲だね」

ってなりそうなものなのですが、曲ごとにバリエーションが多彩なので、退屈しないんですよね。

先日行った熊本公演では、本作からはシングル曲『HOME』『心の戦士』『THIS LOVE』に加えアルバム曲の『Rain』までもが披露されましたので、やっぱり本人もこのアルバム自体への思い入れがかなり強いと思われます。

『TODAY』2007年リリース 2作目

1作目ジャケからシャツを着替えただけのジャケです。

そのためどっちが『HOME』なんだか『TODAY』なんだかまったく分かりません。

関係者は誰も注意しなかったのか?

そして疑問が拭えません。

「これって1作目の時に撮影済ませてなかったのかな?だって1作目の服装からシャツを着替えるだけで撮れたであろうショットを、わざわざ、前作から1年後に、また写真撮影でスタジオ入ってプロの写真家に撮ってもらって…って、時間とお金を使ってまでこれをわざわざ撮るか?いや、そんな愚かな真似はしないだろう」

っていう(怒られるよ?)。

私はいつだってどこまでもアーティストをフォローしていく姿勢なので、最初の頃は

「こ、これはもしかして、この2作品が姉妹作であることを示唆してるのか?いやいや、それどころか元々ダブルアルバムとして作られていたりして?うーむ、アンジーのクリエイティブ思考が深遠すぎて俺ごときには分からんぜ…」

と前向きに想像を膨らませていたのですが、そんな事実は一切ありませんでした。

さて、下積み時代の長かったアンジーですが、前作の大ヒットを受けて、デビューからいきなりブレイク。

野望だった武道館での公演では、『史上初のピアノ弾き語り』という記録を作ります。

下積み時代に椎名林檎の武道館ライブを観て

「私もあと3年でここに立つ!」

と誓ってきっちり3年で実現させてしまいました。

その初志貫徹の精神も凄いのですが、『HOME』でのアルバムデビューから1年も経たずに武道館公演まで行きつくってとんでもないですよ?

デビュー1年目なんて、普通はまだホール級(収容2000人以下)でツアーやってる時期です。

以前ブログで書いた森高千里なんて、武道館なんかのアリーナ級ライブ(収容15000人前後)を実現するまでにデビューから7,8年はかかってるんですからね。

この頃、いかにアンジーの人気が爆発していたのかが分かりますね。

さて、10年間の集大成として己のすべてを出し切った前作『HOME』。

「プロのミュージシャンは2作目の壁がある」

と言われるのがここで、一回手持ちの楽曲を出し切って空っぽになるんですよね。

そこからさらに良い曲を生み出し続けていけるかどうか?

それが底力の見せ所なのですが、アンジーはやってくれました。

あれだけの傑作に引けを取らないこの楽曲たちときたらどうでしょう。

本作収録のシングル曲は3曲。

『サクラ色』『孤独のカケラ』『たしかに』ですね。

『サクラ色』は特に素晴らしいですね。

『THIS LOVE』にも匹敵する名曲を生み出しました。

これぞ『ザッツ・アンジェラ』って感じ。

それもそのはずで、記念すべき初の武道館公演で披露するために気合い入れて作った曲らしいです。

これをいきなり初披露された武道館は沸いただろうな~。

このMVがまた斬新でね。

サクラが舞い散っているんですけど、ワシントンのアパートの一室でピアノを弾いているっていう設定で、ワシントンの町並みとサクラっていう組み合わせが新鮮で、アンジーのMVでは一番秀逸なんじゃないかな。

さらに斬新なのは、ピアノ弾いているアンジーの股下からのカメラアングルが連発されることで、

「なぜそのアングルが必要だと思ったんだ!?」

という疑問と笑いで曲が途中から入ってこなくなるんですよね(台無しじゃん)。

第1弾シングルだった『サクラ色』は10万枚くらい売れたんですけど、残り2枚が撃沈してしまったんで、以降、シングルはアルバムに1曲くらいのリリースになってしまいます。

『孤独のカケラ』『たしかに』もかなり良いんだけどな~。

2曲ともタイアップまで取ってるのに売れなかった理由が分かりません。

ま、シングルセールスがいまいちだったので、アルバムの宣伝にもならず、アルバムセールスは

前作から半分以下の20万枚

になってしまいました。

しかし、CDマーケットがピークだった1990年代でさえ、20万枚はヒットといえたので、2007年にもなって20万枚ってのは大したものですよ。

立派な大ヒットです。

その証拠に初のオリコン1位を獲得しましたから。

アルバムとしてのカラーは基本的に変わらないものの、前作よりも“明るい”し“ポップ“な印象を残しますね。

ロックを感じさせるアップテンポなビート感、躍動感が強い印象を残します。

その理由は#1『サクラ色』#2『Again』#3『Today』#5『たしかに』と、そういう曲が前半に集中しているからで、中盤以降はちょっと地味な印象が出てきてしまいますね。

#6『Silent Girl』#7『モラルの葬式』#8『乙女心』#9『One Melody』#10『友のしるし』のアルバム曲5連発の流れがそれなんですが、個人的には#7『モラルの葬式』を推したいです。

リズミカルな速いピアノ演奏にトントントンって小気味よく乗っていくバース部分のボーカルがかっこいい。

この目まぐるしく2転3転する展開もまた圧巻で、今思えば「ちょっとミュージカルっぽいな」と、後のミュージカル音楽提供の伏線にも感じたり。

この方向性を次作『Answer』でも推し進めたのが、あの10分の長尺曲『レクイエム』ですね。

この歌詞も素晴らしい。

「モラル(倫理・道徳)は死んだってか?なんて背徳的なことを歌うんだろう。ロックだな~」

とか最初は思ったんですけど、どうもこれ『突然息子を失った』という不条理を歌っているんだと思われます。

隠れた名曲です。

『ANSWER』2009年リリース 3作目

ここに来てシングル曲はたったの1曲になりました。

けどこの1曲がとんでもない。

そう、それがアンジェラ最大の代表曲『手紙~拝啓十五の君へ~』ですね。

もう本作は「『手紙』が入っているアルバム」と覚えてもらってもいいくらい超有名な曲です。

CD不況の流れでシングル売上はどんどん下降の一途を辿っていたのに、ここで自身最大21万枚もの大ヒットを飛ばすなんて夢にも思わなかったでしょう。

もともとアンジーが15歳のときに未来の自分に向けて書いていた手紙を、母親が30歳の誕生日に送ってきてくれたことがきっかけとなって生まれました。

いや、どんな母親?

まず、そこにツッコミたい。

なんだ?アメリカ人のお母さんってどこもそういうノリなの?

これ間違いなくやられちゃってるよ。

実家の押し入れは母ちゃんにガサ入れ捜査されてるって。

もう日記から彼氏とのプリクラ写真まで全部チェックされてんじゃねぇか?

さて、私Simacky的にはですね?

冒頭ではアンジーの『アレンジの才能』を高く評価するようなことを書きましたが、アンジーのことは『時代を超える普遍的なメロディを生み出す才能』を持つ作曲家としても、XのYOSHIKIと同じくらいに位置づけてます(あくまで個人的にはね)。

単なるポピュラーミュージックの流行り廃れで終わらず、音楽の教科書とかに載って、ベートーヴェンみたいに何十年も何百年も歌い継がれ、聴き継がれていく…そうなったら嬉しいですよね。

だってそれって私達が”歴史の証人”になれるわけじゃないですか?

そんな夢を見させてくれる数少ないアーティストの一人がアンジーなんですよ。

アンジーやYOSHIKIの曲がそうなるかは現時点では分かりませんが、先述したXの『紅』は高校野球の甲子園で応援ソングとして長年定着してますし、アンジーの『手紙』は中学校・高校の卒業式で歌われることが定着してます。

で、こういう普遍性を持った楽曲って、時が過ぎても色んなとこでテーマソングやCMに使われるし、やっぱりミュージシャンたちからのカヴァーが非常に多いです。

この記事の冒頭では「作曲と同じくらいアレンジも大事」と言いましたが、こういう楽曲たちって歌の持つエネルギーが尋常じゃないから、どんなアレンジでも歌が負けないんですよね。

中高生がヘッタクソな大合唱したって様になるんだから凄いですよ(全国の中高生を敵に回すな)。

さて、『歌い継がれる普遍的名曲』という意味では#2『Knockin’on Heaven’s Door』は世界で最も歌い継がれている曲の1つではないでしょうか?

「ここで来るか!?いやここしかないでしょう!」みたいなとこで入れて来ましたね。

ご存知『20世紀最大の詩人』ボブ・ディランの代表曲で1973年リリース。

この曲をカヴァーしたのは、私が知っている限りではロックに偏りますが、公式音源としてはエリック・クラプトン、ガンズ・アンド・ローゼズなんかが有名ですが、ライブでカヴァーしているミュージシャンなら山ほどいるでしょうね。

こうして日本語歌詞で歌われると、こんなにシンプルな歌詞だったことに驚きました(洋楽の歌詞は基本的に読まない派なので)。

ボブ・ディランってもっと社会風刺的なことを歌っているんだとばかり思ってましたが、なんかまったく皮肉はないし、飾らないし気取らないし、純粋でストレートなんですね。

そしてこのアンジーのアレンジは、ちょっとソウル的というかR&B的な解釈できましたね。

アンジーってブラックミュージックやっても面白いのかも。

続く#3『ANSWER』は『TODAY』同様にポップチューンのタイトルナンバーで来ました。

「いよ~~~~~!」がめっちゃ耳に残る(笑)。

なんでこれ思いついたんだろう。

まさか歌舞伎がヒント?

いやはや冒頭3曲の流れがあまりにも素晴らしいのでもうここで解説終わりたいのですが(笑)、まだまだ良い曲がたくさんありますよ~。

#5『ダリア』もこれはシングルカットしないのが不思議なほど素晴らしい。

これは間違いなく本作のハイライトでしょう。

“ダリア”という花の持つ花言葉が『優雅』だから「君に似合うよ」ってプレゼントされたのに、浮気されて別れる時にもう1つの裏の花言葉が『移り気』だったことを知る…

なんか失恋ストーリーなのに舞台がアメリカだとやたらとオシャレに感じて悔しいな~(おそらくアンジーのアメリカ時代の話ではないかと)

ってかダリアをプレゼントって何?

アメリカ人の恋愛ってこんなトレンディドラマみたいなストーリーを地で行くの?

オシャレ過ぎません?

熊本の男はダリアは恋人にプレゼントせんな~。

私には無理。

ってか熊本の花屋にダリアなんて洒落たもん売ってないし。

菊とかしか売ってないから(葬式しか対応できねぇじゃねぇか)。

もういっそのこと

くまモンのぬいぐるみでよくね?(それだとタイトルが『くまモン』になっちまうじゃねぇか)

花言葉は『熊がいないのに熊本県』(花じゃねぇし)。

それにしても、これ実話だったらすげぇドラマティックな話だな。

っていうかアンジーの大阪のおばちゃんキャラとストーリーがちょっと噛み合ってないんで、

キャスティングの変更をお願いしていいかな?(アンジーに殴られろお前)

「庭に咲いているダリア見て思い出すの」

って、別れた後に庭にダリア植えるって、これ相当な未練あるでしょう。

相当惚れてたんだろうな~。

もう、アンジーがかつての恋人を思う気持ちが、いや、“情念“が凄すぎて、ボーカルの粘着力が凄いことになってます。

「あ~な~た~の~声うぇがぁたぁまぁにぃ~聴ぃ~こ~え~てぇ~くるんにょうおおおおおお!!!」

私が思うに、こういうの

もう『ダリア』の解説よくない?

『ダリア』だけでどんだけ書きたいことあるんだ。

え~、本作はこれまでの2作と明確に違う要素がありますね。

それは、聴き終わった後に「恋愛の歌が多かったな」っていう印象があんまり残らないこと。

まったくないわけではないんですけど、曲の雰囲気的にも、歌詞の内容的にも、ちょっと方向性を変えている、というか。

『ダリア』なんかは恋愛ど真ん中なんですけど失恋ソングだし、『黄昏』なんかは簡単な恋愛話では終わらないというか(なんとDVの話です)。

テーマが重いですね。

社会問題に切り込んでいというか、人間の普遍的テーマを扱っているというか。

“ポップ“であることから脱却を試みているようにも見える。

その意味では『レクイエム』とかも面白いです。

もともとデビューアルバム収録の『宇宙』ってのがあって、あれなんかすでにそういう匂いがしてました。

Xの『アート・オブ・ライフ』って1曲30分の芸術大作があるのですが、あれに影響受けてるみたいですね。

『宇宙』はもともと30分くらいの長さだったものを5分以内に縮めたんですけど、今回の『レクイエム』は10分を超えてきましたね。

つまり、ポップシンガーにあるまじき『大作主義』を取り入れてるんですね。

こんなことやってる女性ポップシンガーは…ちょっと私は他に知りません。

けれどもアンジーが大作主義で曲を作ってしまうと、妙にミュージカルっぽくなってしまうのが面白い。

歌詞がストーリーになっちゃうんですよ。

こういうのもあったから、活動休止後に音楽の勉強をちゃんとしにアメリカ留学したんでしょうね。

さて、こういう“重い曲”を入れることが出来るのも、それを中和する“癒やし曲”“軽快な曲”の存在があるからです。

#6『Final Destination』#9『リフレクション』#11『Black Glasses』なんかがそういう役割を果たしてます。

どれも大好きなんですけど全部解説しちゃうと長すぎるので、ここではう~ん、初めてレゲエに挑戦した『リフレクション』も捨てがたいけど、…『Black Glasses』を推しておきます。

シングル『手紙』のカップリング曲としてベン・フォールズの『Still Fighting It』をカヴァーしたら、作曲者の本人が痛く気に入り、今回の共作になったとのこと。

タイトルの『黒メガネ』は二人とも黒縁メガネをかけていることからきてます。

肩の力がいい感じに抜けたリラックスソングで、ちょっとコミカルな感じがいいね~。

そう、このアルバムあたりからちょっと“コミカルさ“という要素も加わるようになってきました。

その意味では、これまでで一番振り幅の大きいアルバムになったと言えるでしょう。

『LIFE』2010年リリース 4作目

デビュー5周年を記念してベスト盤を出す話も出たのですが、

「それよりもファンたちに今の私の集大成を伝えたい!」

ということで気合い入れて作った4作目。

確かに気合の入った出来ですね。

けれども、”集大成”というよりも”新機軸”を打ち出して来ているように感じたのは私だけ?

まず、そう感じた理由の1つ目が#2『輝く人』。

なんとピアノのアンジーが、ギター弾き語りで来ましたよ。

しかもあまりにも出来が良かったので、シングル・カットまでされちゃいました。

やっぱりアンジーは歌唱力が凄いので、こうしたシンプルなアレンジになると引き立ちますね。

これ、私がついこの間行ったイレブンツアー(2025年7月)の熊本公演の時は、ピアノ弾き語りでやってくれました(しかも『LIFE』からは唯一の選曲)。

激レア!

そういうこともあったので、特に思い入れが強い曲ですね。

うーむ、こうして映像を見ると、やっぱりギターの弾き語りも観てみたかったな(笑)。

新機軸を打ち出したと感じる理由の2つ目は、今作の特徴が『バンドサウンド』だと感じたからです。

明らかにギターとドラムの音量が上がっており、その分、ピアノが主役の座を譲っている印象です。

特にギターが目立ってますね。

そのため、「ピアノで歌うアンジー」の印象よりも「ロックバンド編成のいちボーカリスト」という印象が残るアルバムかな?(もちろんすべての曲がそうだというわけではありませんが)

#6『Unbreakable』なんて思いっきりギターソロがフィーチャーされてて、ブルージーな泣きのギターソロに

「おいおい!B’zかよ!?」

みたいな(笑)。

よく聴き込むとアンジーの歌い方もロックボーカリストっぽく感じる箇所がいくつか見受けられるんですよね。

これまで聞いたことのないアンジーの声の出し方が見え隠れするというか。

それが強く感じられたのが#5『Remember Me』。

このサビのところの声、これはいいねぇ~。

勇ましい。

極めつけは#8『愛と絆創膏』ですね。

これ一番好きだな、このアルバムでは。

このハードなバンドサウンドにシンフォニックな組み合わせ。

もうこれは聞いた瞬間

「Coccoかよ!?」

ってツッコミ入れたくなります。

歌詞の内容的には、どうやら私が大嫌いなタイプの男を好きになってしまったようで、なにやら聞いているとムカついてくるのですが(笑)。

アンジー…そんな他の女の相談をしてくるような男を好きになっちゃあかんって。

そういうタイプの男はきっと女心を分かった上で、女のやさしさを利用してるって。

まだ『ダリアをプレゼントしてくれたけど結局浮気しちゃったマイケル』の方が性格いいと思うよ。

マイケル誰やねん。

アメリカ人男性といえばマイケルってベタすぎだろ(もう『ダリア』から離れろよ)。

曲のラストはもうシンフォニックが盛大で、ドラムもドッカンドッカンなってて、もうほんとにCocco状態です。

泣けてきます。

でも、アルバムのハイライトは#12『母なる大地』で決まりかな?

もう大団円って感じ。

なんと歌が始まるまでにイントロがたっぷり1分半もあるんですよ。

私は個人的に「ファイナルファンタジー8」のエンディングがすぐに頭をよぎったのですが、これってもはやプログレの世界に一歩踏み込んでいるというか。

先述した植松伸夫の影響を感じずにはいられないですね。

これ観てみてくださいな↓

シンフォニーから主題歌「アイズオンミー」に入っていく感じとか、共通点があるんで聴き比べてみてください。(まあ、『母なる大地』はここまでプログレではないけど)

ラストの大合唱はまるでミュージカルのフィナーレを観ているような気になってきます。

完璧なアルバムラストの余韻に浸っていると、ここでまさかのタイトル曲『LIFE』で締めます(笑)。

「いや、ラストじゃないんか~い!」ってなりますよ。

え?「母なる大地」で締めてよくね!?

けど、それでもこの『LIFE』がザッツ・アンジー的な、アンジーバラードの王道中の王道なので、なんだかんだで説得力はあるんだよな~。

一般的にはこのアルバムまでがキャリアのピークと思われてます。

この後アンジーはスランプに陥ったことを告白してますので。

けれども、実は本作を聞いていると

「スランプはもうこの時点でにじり寄って来ていたのかな?」

とか思ってしまいます。

なぜなら過去3作には必ず1曲はあった

超A級のキラーチューンがない。

突き抜けてないですね。

A級の曲はたくさんあっても

「この1曲を聞けるだけでもこのアルバムは買いだな!」

って言えるほどの曲はないというか。

1作目『This Love』2作目『サクラ』3作目『手紙』などのキラーチューンに匹敵する楽曲の存在がない。(あくまで個人的な意見です)

けれども、全体で見るとA級の曲が一番多いっていうアルバムかな。

『WHITE』2011年リリース 5作目

問題作とも呼べるし、”踏ん張りどころ”だったアルバムですね。

集大成のつもりで気合い入れて作った前作『LIFE』。

本人的にはあれで燃え尽きてしまったようです。

もうこのジャケのように真っ白の放心状態です。

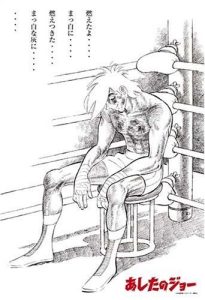

『あしたのジョー』のラストシーンみたい。

その後のアンジーは曲がまったく書けなくなるという極度のスランプに陥ってしまいます。

いや~、あれだけの充実作を4作も連続で、しかも4年連続でリリースしてきたんだもの。

スランプの1つや2つなっても不思議じゃない。

っていうかインディ時代10年間の集大成として出し尽くした1作目『HOME』の時点で、燃え尽きなかったことの方が凄いと思うのですが。

彼女の「メロディの泉」の底が知れないというか、普通に2作目から毎年傑作を出し続けちゃいましたからね。

しかし、アンジーのこれまで湧き出てきていたメロディの泉は、ついに枯渇しちゃいます。

本作『WHITE』はそれがモロに反映された内容になってますね。

まず楽曲数がそれまでの13曲から10曲に減りました。

さらに内訳を見ると、10曲中でカバーが半分の5曲を占めます(自身のセルフカバー2曲も含む)。

つまり、本作のために描き下ろした新曲はたった5曲ということです。

分かりやすいほどのスランプ!

もう、どうにかこうにかオリジナルアルバムの体裁を取り繕った…いや、もはや取り繕えてさえいません。

っていうかさ、スランプなんだったらアルバムリリースのペースを落としたら良いんじゃない?

こんな状態で前作からきっちり1年で新作出すなんて、かなり無謀ではないでしょうか?

…きっと、スランプだって言えなかったんだね、アンジー。

もう!この頑張り屋さん!

イジラシイじゃないですか、スランプを一人で抱え込んで、誰にも言えないで皆の期待に応えようとするその姿…。

目頭が熱くなってきますね。

それだけに本作からは決死の覚悟が感じられます。

「ここで曲を作れなくなったらアーティスト活動はおしまい!」

ぐらいのことは考えてたんじゃないかな?

どん底の底の底であがいているアンジーの姿は、これこそ”アーティスト”じゃないですか。

その姿こそ私は”美しい”と感じてしまいます。

昨今では音楽やってりゃ誰でも”アーティスト”なんて呼ばれてますが、私はそのほとんどが”ミュージシャン”と呼ぶべきだと思ってます。

本来は

アーティスト=芸術家

ですからね?

しかし、”芸術家”と呼ばれるに値するミュージシャンが、現代のミュージック・シーンにどれほどいます?

苦悩しながら曲を生み出している、すなわち『産みの苦しみ』の中でもがいている、そういう風に感じさせる人なんて、ほんの一握りじゃないですか?

その中でも難産の挙げ句、流産に終わる人(曲ができない人)なんてザラ。

そこから傑作を生み出せる人なんてさらに一握りなんですよ。

けどね、アンジーはやり遂げたんですよ。

私はそう思いたい。

たった5曲の書き下ろしですが、その5曲はどれも輝きに満ちてます。

そしてそのうちの2曲は信じられないことに、前作で届かなかった『超A級のキラーチューン』に到達してます。

カラッカラの雑巾を最後の一滴まで絞り出したようなイメージですね。

そう…その2曲が『始まりのバラード』と『ONE FAMILY』です。

この2曲はとにかく強烈!

全キャリアを通してみても屈指の名曲だと言えるでしょう。

「これが入っているだけでこのアルバムを買う価値がある」

と自信を持ってオススメできるほどの曲がなんと2曲も入っている。

そんな超名曲で始まり、超名曲で締めるのがこのアルバム『WHITE』です。

A級の楽曲たちで固めた『LIFE』とは真反対の作品で、超A級曲の後に演歌のカバーが来たりと、振り幅が尋常じゃない(笑)。

とにかくこのとっ散らかりっぷりには振り回されるのですが、印象的な数曲のインパクトがあまりにも強烈過ぎて、

「いいアルバムだな…」

っていう印象が残る作品だと思います。

まず、オープニングを飾る『始まりのバラード』は”決意の歌”ですね。

これこそ先述した『決死の覚悟』が感じられる曲です。

「世界一長い冬にも(メロディが枯渇したとしても)必ず春は来る(復活できる)!私は決して歌うことを辞めない!」

これって2024年にリリースされた現在最新作の『PLEDGE』にも共通する”自分に対する誓い(誓約)”なんですよ。

そう、『PLEDGE』はその意味では2024年度版の『始まりのバラード』なのかもしれませんね。

もうね、何度聴いても鳥肌が立ってきます。

私は個人的に一番好きな曲は先述したカバー曲『KISS FROM A ROSE』なんですが、アンジーにとっての最高傑作は『手紙』ではなく『始まりのバラード』だと思ってます。

この間の熊本公演の時なんて『手紙』からの『始まりのバラード』で涙腺完全崩壊でしたからね。

その時の私がこれです⇩

引用『ジョジョの奇妙な冒険』

一瞬、脱水症状で死ぬかと思いました(そんなに出たらね)。

そしてラストを締めるのがもう一つの名曲『ONE FAMILY』。

これまでのアルバムの中では最高のラスト曲ですね。

完璧すぎます。

残念ながらこの曲は先日のライブでは演ってくれなかったんですけど、これも演ってくれたら涙腺崩壊は間違いなかったでしょうね。

ああ…やばい!

こうして聴きながら書いていてもウルウルしてくる。

クライマックスでは『始まりのバラード』同様に、最後のコーラスは音階が上がるんですよね。

さて、こんな素晴らしすぎる名曲2曲の存在にかき消されることもなく、強烈な個性を放っている曲たちがあります。

その中でも『フリオ』は歌詞の内容が特に秀逸です。

これ聞けば聞くほど本当にすっばらしいね!

アップテンポでリズミカルに歌い上げるのが楽しいのですが、歌詞が韻やリズム重視に出来ているのに、きちんとストーリーも両立している。

そしてそのストーリーが素晴らしい。

なんだこれ、天才の所業かよ。

ってかこんな曲作れてどこがスランプなんだ?(笑)

アルバムの曲揃えるためにB級の曲を5曲作るよりも、こういう名曲を1曲作る方が全然価値があるじゃないですか。

これまでのアルバムを見つけてもそうそうないくらいの名曲なんですけど。

オリジナル曲を無理して増やさず、数曲に絞ればこんな名曲が産めるのであれば、戦略的に毎回カバーとオリジナルを半分半分っていうのもありだったのでは?

皆さん、ちょっと固定観念を捨てて考えてみてくださいな。

ポピュラーミュージックの世界では「オリジナルこそ評価対象」みたいな前提が当たり前のように存在しますけど、クラシックみたいに同じ曲を色んな人がカバーして評価される世界もこの世にはあるわけです。

で、仮にアンジーがそれと同じ事を毎回した時に、

「アンジェラ・アキのアルバムって毎回カバーが半分も入ってるよね。だから実はあんまりミュージシャンとしてはすごくないよね」

ってなりますかね?

私はならないと思うし、オリジナル曲が少ないから売上を落とすってこともないと思います(印税の関係でカバーのほうが儲けは少ないでしょうが)。

そういう常識って音楽業界が勝手に作った常識でしかないんですよね。

んな意味のない常識はぶっ壊せば良いんですよ。

例えば収録曲たった1曲でアルバム出したX(YOSHIKI)みたいに(先述した『ART OF LIFE』のことね)。

そもそもアンジーのカバーは冒頭で話した『KISS FROM A ROSE』のようにオリジナルを凌駕するほどの輝きを見せることもあるんです。

もっとその可能性も見てみたかったし、作曲の負担が減ればもっとアンジーの現役時代も続いていたのかな、って思うんですよね。

今更ですが。

さて、最後にやはりこのカバー曲に触れないわけにはいかないでしょう、熊本県民の私としては…。

我が熊本県民の誇り=石川さゆりのカバー#2『津軽海峡・冬景色』ですね。

名だたる演歌の名曲の中でも知名度はトップクラス。

まさに日本国民で知らない人はいない「演歌といえば」の代表曲。

しっかし、演歌のカバーって…。

まあ、ポップやロックのアーティストって色んなジャンルの曲をカバーしますけど、演歌に行くのは凄いな。

これを予想できた人など日本に一人もいないでしょう。

アンジーは子供の頃からずっと好きで、いつかカバーしたかったらしいです。

なんとアンジーはこの曲で有線演歌歌謡曲チャート1位を獲得しちゃいます。

いや、そもそもそんなチャートがあったことさえほとんどの人が知らないと思いますが(笑)。

『始まりのバラード』の感動を一瞬でかき消すくらいのインパクトがありましたよ。

なんの心の準備もできていないのに2曲目で持ってくるのは心臓に悪すぎます。

ウォーミングアップもせずに水温1度のプールに飛び込んだ時みたいになります(やったことあんのか?)。

斬新すぎるアレンジで、なんとあの『津軽海峡・冬景色』がピアノの弾き語りで生まれ変わったんですからね。

これは全日本国民がぶっ飛びます。

津軽海峡に縁もゆかりも無い兵庫県民の阿久悠(あくゆう)が作詞し、津軽海峡に縁もゆかりも無い熊本県民の石川さゆりが歌った原曲を、これまた津軽海峡に縁などない徳島とアメリカのハイブリッドであるアンジーが歌うっていう

もうワケ分かんないバトンパスが行われてますが。

津軽海峡との接点は遠くなるばかり…。

「インドの料理であるカレーに、中国の文化である麺(ヌードル)を組み合わせたカレーヌードルを、インドにも中国にも行ったことない日本人が生み出しました」

みたいな。

この例えが適切なのか私には分かりませんが、おそらく

誰も津軽海峡に行ったことないであろうことは想像に難くありません。

『KISS FROM A ROSE』では原曲に対して自分の解釈を大幅に加え、オリジナルの域にまで昇華させたアンジーですが、ここでは方針を変えて、演歌の歌唱に果敢に挑戦してます。

コブシが効いてるし、イキんでるし、ヴィブラートたっぷりです(笑)。

ちなみにこれ⇩が石川さゆりの原曲です。

私はこれまでの人生で、いろんな音楽を聴いてきましたけど、演歌だけは苦手で聴いてこなかったんですよ。

けれども、このカバーがきっかけで初めて演歌をちゃんと聴くようになりました。

そういう人ってたくさんいると思うんですよね。

40代になるとこんなに演歌が心に響いてくるなんて。

知らない間に音楽の感性が変わっていることに気が付かされました。

これもアンジーのおかげだな~…。

『SONG BOOK』2012年リリース カヴァー・アルバム

「オリジナルとカバーと半分半分で続けたら良かったのに」

とか言ってたら、ついにオリジナル曲が一切なくなりました(笑)。

アンジーのスランプはそんなに深刻なのか?

というより、2,3年ブランクを開けるわけにはいかなかったのか?

それをレコード会社が許してくれないってことは、やっぱりCD不況の煽りで、アルバムが売れない時代になったから枚数を出すしかなかったのかな?

アンジーがCDバブルの‘90年代に活躍できていて、マーケットもしっかり出来上がっていれば、こんなペースでのリリースを求められることもなかったろうに…。

そんなことを考えていたのですが、色々調べてみてどうやらそういう私の認識は間違っていたことが分かりました。

実はこのカバーアルバムの経緯は、

「スランプだからオリジナル曲が作れない!えーい、もうカバーアルバム出しちゃえ!」

という単純なことではないんですね~。

色んなレビューを見ると、世間一般的にはそういう論調で語られがちですが、実は全然違います。

そもそも、本作と同じ2012年にちゃんとオリジナル・アルバム6作目となる『BLUE』をリリースするわけですから、スランプからの逃避でカバーに走ったわけじゃない。

っていうか凄いことが起きてますので、それを解説していきます。

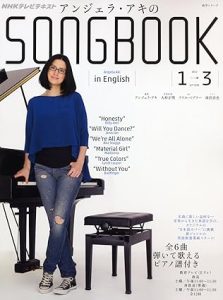

実はこの時期(2012年1~3月)に、アンジーはNHKのEテレ番組『アンジェラ・アキのSONGBOOK in English』に出演してました。

誰でも知っている洋楽の名曲を、出演者たちで和訳し、それをさらに解釈を加えて意訳し、日本語歌詞に作り変えていくっていう趣旨の番組です。

この番組が画期的だったのは、英語を学びながら、作詞者の気持ちを想像し、解釈を加えた歌詞を譜割りしていく作曲の流れまで学べる、というところですね。

英語の授業と音楽の授業を合体させたような、それでいて教育テレビの堅苦しさがない、これまでにまったくなかった『エンターテイメント型教育テレビ』とでも申しましょうか。

アンジーはそれまで、「アルバムやシングルのB面で洋楽曲を日本語歌詞に直してカバーする」ってことを継続してやってきてました。

冒頭でお話した『KISS FROM A ROSE』を筆頭にして、この時点でデビューからかれこれ10曲以上はすでにやってたんじゃないかな?

そんなアンジーの存在があったからこそ可能になった番組企画ですよね。

なので、ある時はそれら既発カバー曲を題材にしたり、ある時はまだカバーしていない曲を題材にしたりしながら、毎週1曲を出演者たちと深く掘り下げていくわけです。

で、この番組の放送が始まったタイミングに合わせて

「これまで出してきた(日本語訳の)カバー曲たちをまとめてアルバムにしようか」

ということで作られたのが本作です。

当然、このアルバムを聞いておけば、番組で扱われる楽曲が初見にはならない(全部じゃないけど)。

番組放送前に”予習”が出来るわけです。

そうすると番組をもっと濃く、もっと深く楽しむことが出来る、と。

逆に番組が気に入って

「この曲って凄い良いな!CDで聴きたいな!」

って思っている視聴者にとっては、すでにこんなCDが売ってあればそりゃ買いますわな。

音楽作品が番組を、番組が音楽作品を、それぞれ”宣伝”するという相乗効果がある。

さらには

「私もアンジーみたいにこの曲の弾き語りやりたいな!」

って思っちゃった人のために、番組テキストとなる楽譜『アンジェラ・アキのSONGBOOK in English』まで発売される、と。⇩

もう至れり尽くせり(笑)。

アンジーの存在が不可欠なのは言うまでもないのですが、それにしても全体計画を考えてアンジーに企画提案してきた人って天才じゃないですか?

だってこれって、それまでに全くなかった画期的なビジネスモデルですよ。

世界を見渡しても観たことも聞いたこともない。

ある意味、音楽業界における一つの事件が起きていたと言ってもいいほど、歴史的な瞬間なので、この番組をリアルタイムで見れた人が羨ましい!

リアルタイムで観てたそこのあなた!

ぜひコメントで当時の感想を聞かせてほしいです!

あなたは歴史の証人です。

さて、本作の内容はというと、既発の日本語訳カバー10曲に加え、新たなカバーが2曲。

まあ、シングルをずっと買ってきていたコアファンからすると

「シングルのB面で聞いてた曲ばっかじゃんよ!」

ってヒンシュクを買いそうですが、そこはさすがアンジー。

既発10曲のうち7曲は本作用に新録音されており、ファンの購買意欲を悩ませてきます。

「ちぃっ!!!小賢しい真似を!結局買うしかないじゃねぇか!」

というコアファンの心の叫びが聞こえてきそうです。

関西人アンジーの面目躍如と言える商売の上手さ(笑)。

アルバムやシングルB面での既発バージョンと今回の新録では、冒頭でも書いた『KISS FROM A ROSE』ほど極端な変化はないにせよ、若干の違いが楽しめます。

なので、本作をかなり聴き込んでみた後に、もしあなたがストリーミングアプリを利用しているのであれば、既発バージョンでリストを作って本作と聴き比べても一興ですよ。

共通する変化としては、本作バージョンが女性的であり甘くセクシーで可愛らしく、過去のバージョンが男性的で猛々しく勇ましさを感じさせますかね(笑)。

いやー、バージョン違いをこんなに楽しめるアーティストなんてアンジーくらいですよ。

『BLUE』2012年リリース 6作目

カバーアルバムであった前作から半年後のリリースとなりました。

なんだかんだで2011年にリリースした前作『WHITE』の翌年には、こうしてきっちりオリジナル・アルバムを出してきます。

やっぱアンタすげぇよ、けど無理し過ぎじゃない?アンジー…。

そんな心配をふっ飛ばすような、目の覚めるほどの鮮やかなブルードレスが印象的。

しかし!

足元はコンバースの黒スニーカー。

随分と斬新なコーディネートだな(笑)。

先日の11年ぶりとなる熊本公演でもシックな黒のスーツにこれ履いてました。

何?そのコンバース、足と一体化してんの?

ってかここまでくると

「あれは靴じゃなくてアンジーの足の肌が硬質化して変形したものなんじゃないかな?」

とか疑ってしまいます。

いや、それは妄想が大きくなりすぎでしょうが、控えめに表現しても

「ドラクエの”呪われアイテム”みたいに、もはや呪われて”脱げない靴”になってるんかな?」

ぐらいには思ってしまう(笑)。

まあそんなこんなで、足元は変わりませんけど、アンジーは人生における一大変化があったんですよ。

それは母親になったことです。

産後2週間ですぐにスタジオに入ったアンジーは、久々に好調に曲が生まれてきます。

体が「うっ生まれるぅぅっ!」ってなってた勢いのまんま、曲までブリッと産んじゃいました。

言い方。

どうして表現がいちいち際どいんだ。

マジで怒られるよ?

いや、だって、あれだけ前作『WHITE』で作曲に苦しんだのが嘘みたいな勢いが感じられるんだから、そう表現もしたくなるってもんです。

よくもまあ、これだけ個性的な良曲を次から次に生み出せたものだと感心します。

『Foolish Love』『factory』『夜明け前の祈り』『You and I』『心の天気予報』などなど、シングルリリースしてもまったく遜色ない楽曲がこれだけ潤沢に並んでいる様は壮観で、デビュー作『Home』以来ではないでしょうか?

また13曲58分のボリュームに戻した上に、ラストのセルフカバー(『One Family』のバージョン違い)を除けば、全てオリジナル曲のみ。

アンジー完全復活です。

『母は強し』ってホントなんだな。

本人も一番お気に入りのアルバムに本作を上げていますが、これはスランプから脱出できた思い入れだけでなく、実際にアルバムの出来が非常に良いという手応えがあるからだと思うんですよね。

私もアルバムとしては一番好きなアルバムかな?

曲のカラーが多彩で楽しいし、面白くてワクワクさせてくれます。

何より「アンジーらしい!」「ノッてるねぇ~!」と思わず膝を叩いてしまいますよね、やっぱりこの出来は。

とはいえ、オープニングの『アイウエオ』はらしくない静かで暗めの弾き語りで、

「な、何だ!?今回はシリアス路線なのか!?」

って身構えるんですけど、シングル曲#2『告白』の綺羅びやかなイントロでガラッと雰囲気が変わります。

この曲全体に貫かれる透明感が大好きです。

なんか大空にブワーっと羽ばたくようなイメージ。

まさにアルバムジャケのイメージを体現しているというか。

#3『Foolish Love』はアンジーの王道ラブソングなんだけど、この手の曲っていくらやっても「マンネリ感」がまったく感じられないのはどうしてなんでしょうね?

恋愛の歌詞表現がアンジー流で面白いからだろうな。

特に#4『恋の駆け引き』は面白い。

『告白』もそうだったんですけど、アンジーはユーモアのセンスが突出しているから面白いんですよ、凄く。

森高千里のように「歌詞がぶっ飛んでる」っていうのとは違い、そこに知性を感じさせる”ひねり”があります(森高が知性を感じないと言ってるわけじゃないですよ?)。

私は男だから、やっぱり女性アーティストのラブソングは正直共感できないし、正直苦手だし、歌詞が気になって歌詞カードを読むなんて…まずしません。

けれども、アンジーのラブソングは表現が面白いし、観点が面白いから

「え?一体何を歌っちゃってんの?」

って歌詞を思わず読んでしまう。

”歌詞は読まない派”の私に、”らしくない行動”を取らせるだけの魅力、エネルギーが楽曲にあるってことなんでしょうね。

もともとその傾向はあったのですが、このアルバムでは特にそれが強く感じられます。

で、歌詞を音符に乗せていく『譜割り』のセンスが卓越しているから、リズムにノッて小気味良く響くんですよ。

その職人技が本作ではさらに別の次元にまで昇華しちゃいました。

#7『You and I』ですね。

この曲は素晴らしい。

シングル・カットして世間の多くのリスナーに聴かせて欲しかった。

これは皆に聞いて欲しいな~。

レゲエのリズムに乗ったリラックスソングなんですけど、このゆったりしたビートにピッタリハマった歌は非常に心地良い。

で、凄いのはここから。

なんと『セリフが入ってくる』っていう斬新な手法を生み出しました。

流し聴きしてても

「何見てんだよ!」「その通りですよお母さん」

のところで

「あれ?今なんか素の声で話してなかった?」

って必ずここで惹きつけられます。

それだけじゃなく、いきなりベートーヴェンの『第九』のメロディが挿入されて、それにあてた歌詞が

「おまえは使えないダメなやつだ こんなの常識だと分からんのか」

ですよ?

なんちゅう自由すぎる発想だ…。

で、また元の曲の流れに自然に戻る、という離れ業。

天才かと思いました(今さら?)。

アンジーって、既成概念に縛られずに発想するっていう点でも、非常に稀な才能を持ってると思います。

タイトル曲の#12『BLUE』は、タイトル曲にも関わらず”小休憩”みたいなナンバーで

「え?ここにきてタイトル曲がこの雰囲気じゃあ、どうやって締めんの?」

って肩透かし感を感じるのですが、安心してください。

前作『White』に続き、この曲が締めてくれます。

そう、『One Family』です。

え?2作続けてラストが同じ曲ですと?

こんな事やって良いんですか?(笑)

自由な発想っていうか、ちょっと反則にも感じるのですが。

確かに私も『超S級のキラーソング』とまで褒め称えた曲ではあるのですが、よもや『宇宙の渚スペシャルバージョン』と姿を変えての再登場には驚きました。

NHKの科学番組『宇宙の渚』のテーマソングとして提供したバージョンで、宇宙の壮大なイメージに合わせ、シンフォニックバージョンに仕上げてあります。

聞いて最初はすごく違和感があったのですが、やっぱり名曲っていうのはメロディが”強い”ですね。

「名曲のメロディはアレンジに負けない。」

という私の持論を証明するかのように、さらなる魅力を見せてくれるではありませんか。

このバージョンでもやっぱり「ウルッ」ってくるんですよね。

アンジー自身、その手応えがあったから2作連続同じ曲で締めるという暴挙に出たものと思われます(笑)。

うん、実際ラスト曲としてこの曲にまさる曲が他にないのは確かですね(それ言うなら全部のアルバムがそうなってしまうけど)。

本作はあまりにも完成度の高いアルバムだったので、その後のアンジーに期待するファンも多かったのではないでしょうか?

しかし、残念ながら本作が引退前のラストアルバムになりました(復帰後の『この世界の片隅に』が出るまでは)。

この後、最初で最後となるベストアルバム『TAPESTRY OF SONGS – THE BEST OF ANGELA AKI』のリリース、それに伴う2014年のツアーをもって、活動休止を発表。

ミュージカル音楽の道に進むためにアメリカ留学し、実質的にはアンジーは半引退状態となります。

『この世界の片隅に』2024年リリース 7作目

さあさあさあさあ!

ついにアンジーが復活しましたよ!

これが2025年11月現在の最新作です。

『この世界の片隅に』はもともとマンガが原作で、連載は2007年から始まって2009年に終わってます。

で、2011年に実写ドラマ化を経て、2016年にアニメ映画化。

このアニメ映画が大ヒット。

そこから遅れること7年、2024年にミュージカル化され、その音楽をアンジーが担当しました。

が、アンジーは楽曲を提供しただけで別にミュージカルの舞台で歌っているわけではありません。

舞台では役者さんが歌っております。

その提供楽曲を音楽作品としてリアレンジし、自分で歌って新録したものが本作となります。

なので、これはサントラではありません。

れっきとしたオリジナルアルバムなので、『アンジーの7作目のオリジナル・アルバム』と呼んでいいと思います。

むむぅっ!!!

それにしてもこのジャケときたらどうでしょう?

久々のアンジーの復活だというのに、ジャケットはまるで葬式のように黒くて暗い(言い方!)。

熊本の花屋から菊の花でも送ってあげようかってくらいの雰囲気です(ダリアに張り合わなくていいから)。

音楽内容はと言うと問答無用に良いですよ。

アンジーの音楽にかつて虜にされた人たちが十分満足できる出来だと言えるでしょう。

ただ、もっと楽しみたいのであれば原作を読むなり、アニメを見るなりした方が良いと思います。

やっぱり本作は歌詞の内容が『この世界の片隅に』の内容に沿ったものになってますので、

「ああ、あの場面だな」

って分かるかどうかはわりと重要な気がします。

私の場合、最初は音楽が先で、原作は読んでませんでした。

先日のツアー時に、(MCで)アンジーから歌詞の背景となる物語の説明を聞いた時に、曲がぐっと響くようになってきたと言うか。

で、今回この記事を書くに当たって原作も読んでみたのですが…一言で表すると『珍しいマンガ』です。

太平洋戦争ものって、悲惨さとか残酷さを強調したものが多いと思うんですけど、これなんか陽気なんですよ。

なのに妙にリアル。

戦争中って言っても、テレビもない時代だからかな?

田舎までは変なイデオロギー(ナショナリズムとか)が浸透してなかったりしたのかな?

イデオロギーに染まってない、一般庶民の戦時の視点。

こういう戦時描写も斬新というか、かえって説得力があるというか。

まったく新しい太平洋戦争の解釈ですね。

現代のマンガとは思えないくらい、画のタッチがあれなんですが、だからこそ原作をおすすめします。

作者独特の濃厚なセンスがアニメだと薄まっていると感じました。

:

おわりに