オーディオスレイブ全オリジナルアルバム3作を一挙解説!

本記事はプロモーションを含みます。

どうもSimackyです。

本日はオーディオスレイブの全オリジナルアルバム3作を一挙に解説していきますよ~!

このサイト『ひよこまめ』でもグランジ/オルタナティブのバンドを紹介し始めましてはや半年。

アリス・イン・チェインズからサウンドガーデンと、全オリジナルアルバム解説をやってきたものの、このサウンドガーデンからの枝分かれが多い!

テンプル・オブ・ザ・ドッグやらオーディオスレイブやらクリス・コーネルのソロ、そこから派生したELEVENやら、挙げ句、これまであんまり聴いてこなかったパール・ジャムまで聞き込み始めたものだから、記事が全然進まなくなっちった(笑)。

クリス・コーネルって人の交流関係がいかに広いかを痛感している毎日です。

一応、時系列順に解説していきたいので、前回のクリスソロ1作目から、今回はオーディオスレイブ全解説、クリスの全解説、という流れで行こうかなと思っております。

まずはオーディオスレイブに関しての概要から説明して、アルバム解説に入っていきましょう。

『オーディオスレイブ』とは?

オーディオスレイブはよく『スーパーバンド』と呼ばれます。

『スーパーバンド』というのは、一度ソロアーティストやバンドとしてメジャーである程度成功し、単独のミュージシャンとしても名の知れるようになったメンバー同士が集まって組んだバンドのことですよね。

ロックの世界で有名なスーパーバンドには1960年代のクリーム

1970年代のレインボーなどがいます。

そして2001年に結成されたこのオーディオスレイブは、サウンドガーデンとレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンという、1990年代オルタナティブ・ロックの大物バンドのメンバーたちが結集しました。

サウンドガーデン

レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン

ガンズ・アンド・ローゼズとストーン・テンプル・パイロッツのメンバーが2002年に組んだこれまたスーパーバンド

ヴェルヴェット・リヴォルヴァー

とともに非常に注目を集めましたよね。

ヴェルヴェット・リヴォルヴァー

オーディオスレイブに関しては

「スーパーバンド?レイジが大物なのは分かるけど、サウンドガーデンなんて知らないよ?レイジの足元にも及ばないでしょ?」

そう思った人も日本では多かったんではないでしょうか?

そうですよね。

1997年、日本中が注目したフジロックの第1回に登場し、話題をかっさらったレイジと、まだ売れる前の1991年にほそぼそと来日公演をやっただけのサウンドガーデンでは、日本における知名度がまるで違います。

そんなサウンドガーデンの人気が致命的なほど低い日本では

レイジ>サウンドガーデン

という図式だと思われるでしょうが、世界的な認知度とセールス規模で言えばほぼ互角、いやむしろサウンドガーデンが上と言ってもいいくらいなんですよ?

どちらのバンドも1990年代にわずか3~4枚のアルバムを発表したのみですが、CDアルバム総セールスが1000万枚を軽く超えるバンドであり、一般リスナーのみならず特にミュージシャンたちから非常にリスペクトされていたバンドたちです。

それだけに

「そんな夢のような話が本当にあるの?出来たとしても企画モノ1回出して終わりでしょ?」

という世間の下馬評は間違いなくありました。

しかし、それを裏切り、たった6年の活動期間の間にオリジナルフルアルバムを3作もリリースしました。

リアルタイムを知る私も正直、まさか彼らがここまでガチでこのバンドを続けるとは思わなかったです。

このオーディオスレイブは、売上狙いのビジネス的な結成ではなく、限りなく純度の高いミュージシャン同士の化学反応によって成り立っていたように私には見えましたが、それでも6年3作というのは予想を超えてきましたね。

これは私の推測でしかないのですが、ザック・デ・ラ・ロッチャが抜けて解散せざるを得なかったレイジの3人は、新たなボーカルを入れてレイジを継続したかったんだと思います。

だから

「新バンドをゼロから発足させるぞ!」

っていうよりも

「ボーカル変えてレイジを続けよう!」

っていうノリに近かったんじゃないかな?

ただ、加入してしまったボーカルが、単に新ボーカル担当という枠に収まるような人ではなく、バンドのカラーを決定づけてしまうほど個性が強い人だったので、レイジは名乗れなかった(新バンドを名乗らざるを得なかった)というか。

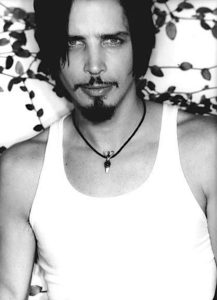

そのボーカルというのが、サウンドガーデンのボーカル、リードギター担当で実質的なリーダーだった

クリス・コーネル(ボーカル)。

鬼才で稀代のカリスマです。

サウンドガーデン時代は山男みたいなロングヘアーだったのでそうは感じなかったのですが、ソロになって髪を切った時に

異様なまでの男前

だったことが発覚しました。

身長も190センチ近くあったのにデカく見えなかったのは、実はサウンドガーデンのメンバーが皆デカかったから、ということも併せて発覚しました(笑)。

サウンドガーデンでの特大ヒットのみならず、パール・ジャムのメンバーと結成した企画バンド=テンプル・オブ・ザ・ドッグもヒットさせた実績を持つヒットメーカーでありながら、ボーカリストとしての力量は言わずもがな。

その音域は4オクターブとも言われ、高音シャウトから低音部での渋いヴォイスまで幅広くこなす

『1990年代最高のロックボーカリスト』

という評価を得ています。

そしてレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのボーカルを除く3人のプレイヤーが、

トム・モレロ(ギター)

ティム・コマーフォード(ベース)

ブラッド・ウィルク(ドラム)

この3人も一時代を築いたプレイヤーたちです。

レイジはザックのマシンガンラップだけでなく、やっぱり楽器隊の彼らの個性も非常にユニークでパワフルでした。

第1回フジロックで、台風直撃の豪雨の中、観客が縦揺れを起こしていた伝説の光景は、間違いなくこの3人が生み出したグルーブのなせる技なのですから。

トムのどうやって演奏しているのやら全く意味不明なトリッキーかつ一度聴いたら忘れられない印象的なギター・プレイ、ティムのツボを抑えながらも、たまにスラップベースでギター以上に存在を主張するベースプレイ、そしてタメが効いていて誰よりもでかい音のブラッドのパワードラム。

これは無敵ですがな(笑)。

左からブラッド(Dr)、ティム(D)、トム(G)、クリス(Vo)

ただ、元々のバンドがどちらも確固とした音楽スタイルを確立したバンドだっただけに、

「オーディオスレイブはサウンドガーデン寄りになるのか?レイジ寄りになるのか?」

という点に個人的には注目してましたね。

「一体どっちが主導権を握るんだ?」みたいな。

どちらも音楽的なエゴは相当強いでしょうから、一つ間違えればいつ解散になってもおかしいくない(笑)。

バンドって難しいもので、このエゴの衝突がなければメイン作曲者のソロプロジェクトみたいになって

「他のメンバーがいる意味あるの?それだったらセッションミュージシャンに演奏させとけばいいじゃん」

と感じることが多いです。

そんなバンドなんて世の中にはたくさんありません?

メイン作曲者が譜面配ったりして、全パートのプレイを指図するんなら、それはもうバンドとは呼ばないんじゃないかと、個人的には考えてます。

そんなものはオーディオスレイブには期待していないわけです。

けど、メンバーの各自が自分の音楽嗜好を持ち込めば持ち込むほど、自分のアイデアを主張するほど、時にはバチバチとぶつかり合うことになります。

ましてや、一度は大成功を収めたバンドのメンバーたちだから、自分の音楽性に関しては絶対的な自信を持っているわけですよ。

それが分かっているからこそ、私はヒヤヒヤしながら結成の成り行きを見守っていたわけです。

そしたら、しばらくして

「クリス・コーネルがオズフェスト出演の直前に新バンドから脱退表明!?」

とかいう記事を読んだ日には

「やっぱり…そんなドリームバンドが簡単にうまくいくわけないもんな…」

と意気消沈しましたよ。

けど、脱退の理由はなんと音楽的な衝突じゃなかったんです。

脱退の理由は大きく2つあります。

(理由①)実はこの時期、クリスは持病のうつ病が悪化しており、それを紛らわせるためアルコール漬け⇨薬物漬けという最悪の流れの中にありました。

それに愛想を尽かした当時の奥さん(サウンドガーデンとアリス・イン・チェインズのマネージャーもやってた一人目の奥さん)とは別居…。

心が荒んだクリスはシラフでいる時がほとんどないような有り様だったと言います。

(理由②)さらにクリスのマネージャーと元レイジ側のマネージャーが契約内容に関して衝突を繰り返し、収集がつかなくなったとも言われてます。

お互いがビッグネームなだけにそういうことは起こるでしょうね。

クリスはこの時期のことを多くは語りたがりませんが、「酒が原因」ということだけはインタビューで認めています。

ボロボロの精神状態だったクリスは療養施設に2ヶ月入りましたが、その間もレイジの3人はクリスを励ましながら彼の復帰を待ったのでしょう。

後に初ライブを終えたクリスはインタビューで

「この3人が死にそうだった俺を救い上げてくれた」

と答えているくらいなので、この脱退劇は彼らの絆を強く結びつける一つの通過儀礼だったのかもしれませんね。

また、ビジネス上の理由やプライベートでのゴタゴタを乗り越えるほどのクリエイティブな刺激が、彼らの間には生まれていたのでしょう。

クリスは脱退を取り消し、なんとか無事、デビューアルバムのリリースにこぎつけます。

いや~、当時アルバイトをしていた酒屋の有線から、『コーチーズ』が流れてきた時の興奮は今でも忘れませんよ!

「おおおおっ!ホントに合体しとる~!!!」みたいな(笑)。

それではアルバム解説行きますよ~!

オーディオスレイブ全オリジナルアルバム解説

『オーディオスレイブ』2002年リリース 1作目

メインソングライターであるクリス・コーネルは、音楽制作に関して非常に度量の広さをもった男でした。

サウンドガーデン時代の音楽制作方法をあえて踏襲せずに、自身はボーカルラインと歌詞に集中し、演奏に関しては元レイジの3名にかなり自由に任せたんです。

ギターを持ちながら曲の中核をなすギターリフまでクリスが口出ししていたサウンドガーデン時代とは違い、自分はボーカルというイチ担当に徹したんですね。

なので、オーディオスレイブになってからはクリスがステージでギターを持っているシーンを見ることはほぼほぼなくなりました。

サウンドガーデン時代は常にギターを持っていましたから、それからすると随分とフロントマン然とした佇まいになったんですよ。

クリスはサウンドガーデン時代よりも、自分の“歌唱“の追求に専念したかったのかもしれません。

それほど直近でリリースしたソロ1作目『ユーフォリア・モーニング』(1999年)ではボーカリストとして表現の幅を広げた素晴らしい歌を聴かせてくれたので。

名盤『ユーフォリア・モーニング』

こうした民主的な制作方法は、彼らにとって非常にクリエイティブな時間だったらしく、

最初の19日間で21曲録ったという驚きのエピソードがあります。

「1作目を作り上げるまでに作った曲数が、レイジ10年間で作った総曲数を超えた」

とトム・モレロも語っています。

3作のオリジナルアルバムを作って解散したレイジですが、実は後半は音楽性が手詰まりになってきていたことをトムは解散後に告白してるんですよ。

ワンパターンから脱却できない、的な。

そんなトム達、元レイジ組のメンバーたちにとって、クリスはこれまでやったこともない新しい音楽の可能性を提示してくる、と。

そうした刺激があってこそ、それだけの数の作曲が出来たんでしょうね。

こうして作られたデビュー作『オーディオスレイブ』なのですが、音楽雑誌からは

サウンドガーデンのボーカルとレイジのサウンドがまんま合体しただけの音楽

と叩かれました(笑)。

まあ、私も初めて聴いた時は、音楽雑誌の言うことに激しく同意しましたよ。

「いや、クリスと出会って可能性広がったんじゃないんかい!」

良く言えば、どちらのバンドにも傾かなかったと言えます。

どちらの個性も殺さず活かした、とも言えます。

悪く言えば、わりと想像通りというか。

「サウンドガーデンとレイジが合体したなら、そりゃこうなるよな」

っていうサウンド。

まあ、これはアルバムの全部の曲がそうだというわけではないのですが、そういう特徴を持つ数曲の印象が強過ぎてそれしか記憶に残らないんですよ(笑)。

けど、おそらくそうなるように狙ってやってます、彼らは。

サウンドガーデンを期待する人、レイジを期待する人、それぞれを納得させる落とし所というか。

とにかく

「うお~っ!サウンドガーデンとレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンの合体が本当に実現した~っ!」

という実感=お祭り感はかなり湧きました。

まあ、あくまで、元々の2バンドに思い入れがある私のような人間にはそう映ったのですが、そういう予備知識ががない人からするとかなりインパクトがあったみたいで、

「な、なんだこの音楽はっ!!!」

と衝撃を受けてる人をレビューでも結構見かけましたね。

つまり奴らの思惑通りというわけです(笑)。

このアルバムを聴き込んでいくと、アルバムの前半にそういう楽曲を意図的に固めてあることが徐々に分かってきます。

シングル第1弾の『コーチーズ』のMVからしてお祭り騒ぎですからね。

このやり方は戦略的には大正解だったんじゃないかな?

セールス結果を見ると、チャートでは最高位7位だったのですが、全米で

トリプルプラチナ(300万枚)を達成

したわけですから(全米で300万枚だとすると世界的には600万枚くらいいってるんじゃないかな?)。

ビジネスが目的で結成したわけではないにせよ、やっぱり売ることは大事ですよ。

売ることでレーベルに主導権を握られず、活動がやりやすくなりますからね。

彼らが6年間で3作という旺盛な創作意欲を発揮できたのは、このデビュー作を売りまくったということで生まれた精神的余裕が非常に重要だったんだと思います。

こんな書き方してるとまるで

「売り方が上手かっただけ」

って言っているように聞こえると思いますが(笑)、内容は今さら語るまでもなく良いです。

「え?なんでそうなるの?」

って思った方のために説明しましょう。

そもそもですよ?

「サウンドガーデンとレイジが単純に合体しただけの音楽」だと何がいけないんでしょうか?

確かにある程度の想像はつく音楽性だけれども、それは意外性がないという話であるだけで、決して音楽内容が悪いことを意味しないと思うんですよね。

今にして振り返ってみると、このトレードマークとも言えるまんま合体させたような音楽性がオーディオスレイブの柱になっていることは間違いありません。

彼らの残した3作のオリジナルアルバムは、そういう音楽がアルバムの核になっていると思うし、新規ファンの入口の役割を果たしています。

そして、最初は

「まんま想像通りの音楽だな~」

とか思って聴き込んでいくと、それが実に味わい深い音楽であることに気がつけるというか。

#1『コーチーズ』も#2『ショウ・ミー・ハウ・トゥ・リブ』もベタだけど、やっぱり「かっこいいな」って唸ってしまう(ちょっとオヤジっぽくも感じるけど)。

本作は3作の中で一番人気が高いし、“歴史的名盤“とまで呼ばれる代表作です。

私が現在使っているSpotifyでは、オーディオスレイブの人気上位10曲中のうち本作からが7曲ですからね。

圧倒的な人気です。

上位10曲のうち6曲は再生回数1億超えで、そのうち本作からの楽曲は以下の通り⇩

1位『ライク・ア・ストーン』8.3億回

2位『ショウ・ミー・ハウ・トゥ・リブ』3.3億回

4位『コーチーズ』1.9億回

5位『アイ・アム・ザ・ハイウェイ』1.7億回

さらに1位の『ライク・ア・ストーン』はYoutubeでのMV再生回数が13億回を超えてます。

13億っていったら、あのメタリカで一番観られてる動画(14億)と同じ規模感ですよ?

…こうして見ると、やっぱりオーディオスレイブってとんでもない化け物バンドだったんだと実感が湧きますね。

『ライク・ア・ストーン』が一番人気であることからして、本作がサウンドガーデンとレイジがまんま合体しただけの底の浅い作品ではないことを証明してます。

そもそもクリスの声質もサウンドガーデン時代と全然違うしゃがれ声になってます。

超ハスキーボイスです。

「ソロ1作目(『ユーフォリア・モーニング』)からここまで2年の間に一体何があったの?」

っていうくらい声が違います。

まあ、何があったも何も…、先述したように色々あってるんですが(笑)。

まさかの酒焼け?

まるでスナックのママと化したクリスが、その声でシャウトしまくりです(言い方ひどいな)。

正直

「そこまでするか!?歳を考えようよ?ライブで絶対に地獄みるよ?」

って心配になるほど熱いシャウトを繰り返すんですよ。

1964年生まれのクリスは2001年レコーディング時点で37歳ですからね。

サウンドガーデンとかソロとかとはだいぶ印象が違い、なんかAC/DC的なノリというか。

『枯れたロック』感というか、『泥臭いロック』感というか、

もういっそのことスナックのママ…もといブルースをやったほうがハマるのでは?ってくらいしゃがれてます。

これはね、好き嫌い分かれるかな~?

これを『味』だと捉えるのか?『衰え』だと捉えるのか?

ちなみに私も昔は後者だったのですが、近年になって前者になってきた感じですね。

それから、いわゆる『まんま合体的な曲』は前半に多く、中盤の7曲目辺りからは明らかにレイジでもサウンドガーデンでもない新しい側面が多めになってます。

彼らは本作の前半で分かりやすいくらいのパブリックイメージを提示し、強烈なインパクト与えて覚えてもらおうと思ってるんだと思います。

「これこそがオーディオスレイブだ!みんな覚えろよ~!」

みたいな挨拶代わりというか。

で、後半で実験性、内向性を追求してる感じかな。

なので、本作の“肝“は後半だと個人的には思っとります。

取っつきやすい作品のくせに、聴けば聴くほど面白い。

よく考え抜かれて練ってあるスルメ盤なんです。

個人的な話をすると、正直一番人気の『ライク・ア・ストーン』がなぜそんなに人気があるのかよく分かんないのですが、#8『アイ・アム・ザ・ハイウェイ』や#10『ヒプノタイズ』は私の想像を超えてくる新機軸でいいねぇ~。

『アウト・オブ・エグザイル』2005年リリース 2作目

彼らは『オーディオスレイブ』リリース後に野外のゲリラライブでライブデビューします⇩

『コーチーズ』のMVの時といい、どうしてやたら高いところに登りたがるんでしょう(笑)。

プロモーションの方法がなにやらU2じみて来ましたが、もしかしたら彼らは2000年代のロック・アイコンを目指していたのかもしれません。

’90年代のクリス・コーネルを知る身としては、ちょっと信じがたい光景というか。

シアトルアンダーグラウンドシーンの闇の帝王だったお人が、こんな陽の当たる場所でやってるなんて(夜ですけど)。

垢抜けすぎて、もはやフロントマン(クリスのことね)がブラッド・ピットにしか見えない(笑)。

なんて絵になる男たちなんだ…。

そしてその後、彼らにとって最大のシングルヒットとなる『ライク・ア・ストーン』をリリース⇩

そしてロラパルーザ出演、ワールドツアーを経て休暇に入ります。

この休暇の間にクリスは最初の奥さん(スーザン)と離婚し、ツアー中に知り合った女性(ヴィッキー)と結婚します。

休暇明けからはツアー、シングルリリース、ラジオタイアップ企画(100万人がリンクをクリックすると新曲が無料ダウンロードできるようになる企画)を経て、2005年にはなんとアメリカと敵対する国=キューバにおける伝説のライブを行います。

社会主義国家のキューバで、なんと野外ライブ7万人動員の無料ライブです⇩

熱い、熱すぎるぜ…。

っていうかクリスのシャウトがスタジオ盤よりも瑞々しいというか。

これは彼らのライブの中でもハイライトではないでしょうか?

ロックという音楽が、政治的な主張だとか、ラブ&ピースだとかいうメッセージ性を持たないどころか、文化交流的な動きさえほとんどしなくなった2000年代に入って、こんなことしてたバンドは彼らくらいでしょう。

実はこのキューバ公演でニューアルバムからの楽曲も演奏されていたのですが、コンサートから3週間後に2作目のアルバムとなる本作『アウト・オブ・エグザイル』をリリースします。

レビューで一番多かったのは

「前作はサウンドガーデンとレイジの音楽をただ合体させただけの音楽だったが、今作から独自のスタイルを生み出し始めた」

というものでしたね(というよりドラマーのブラッド自らそういう発言をしてるし)。

まあ、私も最初はそう思ってたので気持ちは分かりますが、前作をちゃんと聴き込めば、前作の段階ですでに独自のスタイルは出てき始めていたことに気づけたと思います。

この2作目も前作と基本的には同じ路線だと私は思ってます(悪い意味じゃないですよ?)。

シングルもオーディオスレイブの“動“と“静“の両面を表現したものがリリースされてますしね。

前作は“動“の『コーチーズ』と“静”の『ライク・ア・ストーン』、今作では“動”の『ユア・タイム・ハズ・カム』と“静”の『ビー・ユアセルフ』ですね。

イメージ戦略、打ち出し方が同じなんですよ。

ただアルバム内容として、前作との違いを上げるとすれば、さらに明るく、聴きやすい曲が増えましたね。

こんな事言うと怒られるかもしれませんが、ボン・ジョビとかエアロスミスがバラードの時に放つ雰囲気がどことなく臭ってます。

こういうところからも、ロックアイコンになろうとしてるように感じるんですよ。

絶対に王道を外さないというか、“古き良きもの“が忘れ去られないようにするのが自分たちの役割だと自負しているようにさえ見えますね。

ロックリスナーである以上、もはやこれを聴かない理由が見つからないほどの王道感です。

プロモーション戦略が見事に当たり、全米チャートで初登場1位を獲得。

あっさりと全米ナンバーワンまで駆け上がりました。

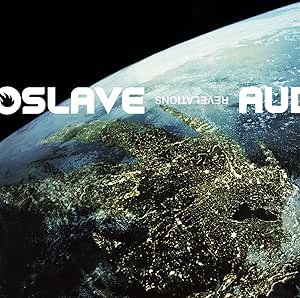

『リベレイションズ』2006年リリース 3作目

トム・モレロ曰く

「レッド・ツェッペリンとアース・ウィンド&ファイアーの合体」

とのこと。

つまり王道ハードロックにブラックミュージックのファンキーさを合体したような音楽だと言いたいのでしょう。

まあ、そうでしょう。

そもそもレイジのサウンド自体がファンキーで跳ねたリズムだったので、そこをそのまま受け継いだオーディオスレイブにも最初からそれは感じてました。

「別に今さら言われなくても分かってますけど…」

って感じなのですが、トムがことさらにそのことを強調したのは、実は今回はバックサウンドだけではなく、ボーカルであるクリスの歌メロまでもがブラックミュージック色が強いからなんだと思います。

めっちゃ分かりやすく伝えると、ぶっちゃけ妙にレニクラっぽいですね、クリスが(笑)。

特にそれを感じたのが個人的なお気に入りの#7『サムデイズ』ですね。

実はオーディオスレイブ解散後、クリスはソロ3作目のアルバム『スクリーム』で思いっきりブラックミュージックに寄ったアルバムを作って賛否両論を巻き起こすのですが、その際のフランスツアーにレニー・クラヴィッツを帯同します。

いつから付き合いがあるのかは分かりませんが、とにかくクリスのブラックミュージック接近はこの『リベレイションズ』から始まっていたようです。

アルバム制作時には、あまりにもブラックミュージック色が出てしまうクリスに対して、トムが

「やりたいことは分かるけど、このバンドでは少し抑えてほしい」

と伝えたらしいんですよ。

なのでレニクラまでは行かず、ギリギリでスティーブン・タイラーくらいのR&B色でとどまってます(笑)。

クリスはソロの2作目『キャリー・オン』の制作を中断してこのオーディオスレイブに参加したので、実は作品制作の順番としては『キャリー・オン』⇨『リベレイションズ』⇨『スクリーム』という流れです。

つまり、『スクリーム』は突拍子もない流れで出てきたわけではなく、本作『リベレイションズ』からの発展であり、自然な流れではあるんですよね。

オーディオスレイブの3作の中では、セールス的に一番売れなかったアルバムなのですが、オーディオスレイブ好きなファンにとっては「最高傑作!」との声が多いんですよ。

私も全くもって同感で、本作は彼らのすべてが込められた集大成だと思いますね。

さて、今回はオーディオスレイブのオリジナルアルバム3作品をたっぷり語ってきました。

クリスが亡くなってしまった今となっては、もはや二度と再結成の見込みはない幻のバンドとなってしまったのですが、忘れ去られるには惜しすぎるバンドです。

この記事が、オーディオスレイブという伝説のバンドが皆様の記憶に残る一助になれば幸いです。

サウンドガーデン・クリス・コーネルに関するすべての記事はこちらから